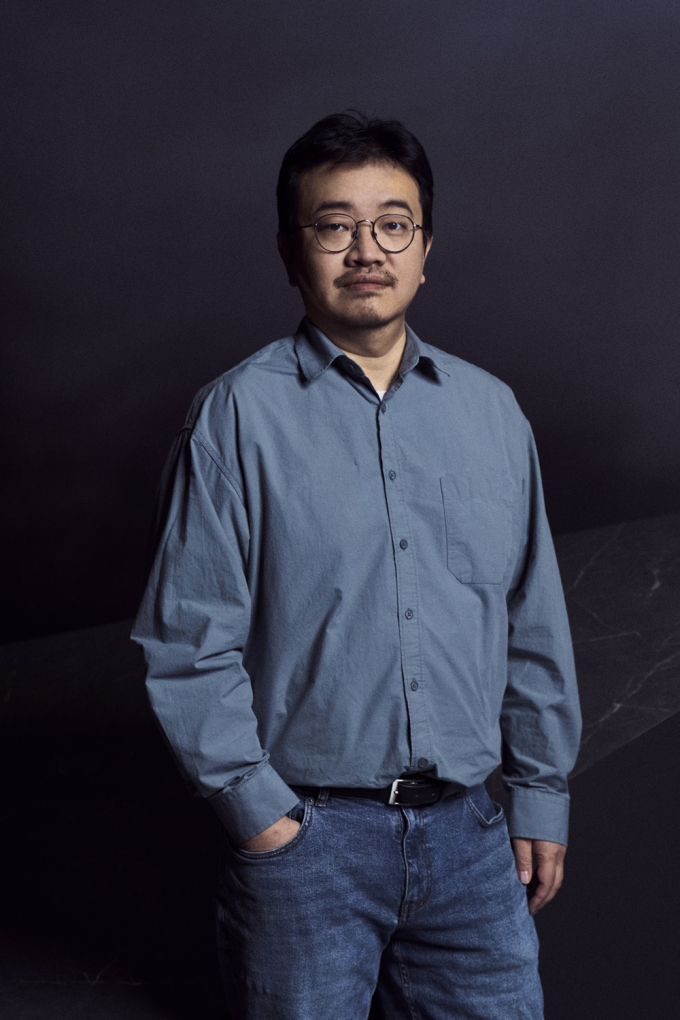

“당황스럽고, 놀랍고… 감사합니다.” 최근 화상으로 만난 연상호 감독은 덤덤한 말투로 고마움부터 표했다. 예상치 못한 성공이었다. ‘연상호 유니버스’라는 별칭이 따라붙는 등 이미 두꺼운 팬층을 가진 그다. 첫 OTT 진출작인 넷플릭스 오리지널 ‘지옥’으로 연 감독은 간만에 어리둥절한 기분을 느꼈다. 자고 일어나니 전 세계 1위 작품의 감독이 돼 있었단다. “장르 마니아층 정도만 좋아할 줄 알았지 보편적인 대중은 목표 자체가 아니었다”고 말하는 그의 얼굴엔 흡족함이 묻어났다.

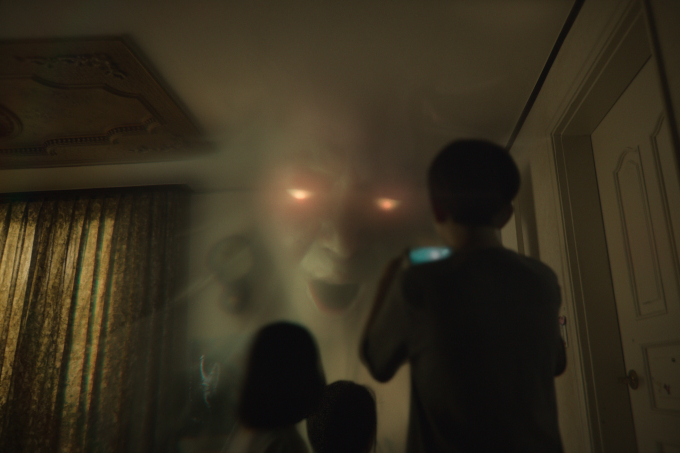

‘지옥’은 파격적이고 파괴적이다. 평범한 사람이 죽음을 고지받고, 정해진 날에 사자(使者)가 나타나 무차별 폭행을 가하며 그를 지옥으로 데려간다. 이를 악용하는 사이비 종교와 대중을 선동하는 스피커들이 판을 친다. 신의 고지로 지옥이 된 세상. 각각의 신념에 따라 움직이는 이들은 점차 대립한다. 그러다 동명 원작의 결말엔 없던 내용으로 시즌 1은 막을 내린다. 웹툰과 드라마의 원작자가 같은 만큼 연 감독은 더욱더 자유롭게 상상의 나래를 펼쳤다.

“드라마에 나온 결말은 웹툰 기획 단계부터 이미 정해져 있었어요. 연재를 끝내기 전에 넷플릭스와 영상화 계약을 체결해서 시즌 1 마지막 장면을 만화가 아닌 영상에 넣기로 했죠. 원작 애니메이션인 ‘지옥: 두 개의 삶’에 나온 천사 모습과도 다른 결을 택했고요. 더 나은 결과물을 위해 원작을 함께 만든 최규석 작가와 끊임없이 난상토론을 벌였어요.”

웹툰을 실사 영화로 구현하는 건 쉽지 않았다. 연 감독과 최 작가는 각 장면에 담긴 주제와 인물들의 감정, 분위기 등 세세한 부분을 살피며 드라마를 만들어갔다. 출발점은 지옥이었다. 상상 속 공간이 지옥이라는 이름을 얻고 실체화가 됐다. 존재하지 않는 대상을 존재한다고 생각하게 되는 것. 연 감독은 여기서 공포의 근원을 발견했다. 영상화 작업에는 공포감에 떠는 이들의 불안한 심리, 혐오로 만연한 불안정한 세계를 표현하는 데 역점을 뒀다. 대중을 선동하는 화살촉을 구현하는 것도 중요했다.

“어릴 때부터 좋아하던 서브컬처 영화들에서 많은 힌트를 얻었어요. 잘 만든 영화를 지향하면서도, 눈길을 끌 만한 B급 요소가 들어가길 바랐죠. 지옥의 사자들은 혐오로 똘똘 뭉친 인간을 형상화해 만들었어요. 배우 김도윤이 연기한 화살촉 리더는 폭발적인 선동가를 시각화하는 데에 주력했고요. 배우가 연기를 워낙 잘해줬어요. 과한 메이크업으로 제가 생각한 분위기를 잘 살릴 수 있었어요.”

코스믹 호러(우주적 공포) 장르 마니아인 연 감독은 ‘지옥’ 역시 그 갈래로 만들고자 했다. 그는 “범접할 수 없는 존재와 대비돼 인간의 나약함이 도드라지고, 그로 인해 오히려 인간의 강함이 부각되는 게 코스믹 호러의 묘미”라고 강조했다. 비주류 장르여도 대중을 대상으로 한 작업물인 만큼 보편적인 가치를 놓치지 않으려 했다. 연 감독이 생각하는 보편성은 인간다움과 희망에서 기인한다. ‘지옥’이 담은 메시지도 그와 맞닿아있다.

“지옥이 된 세상에서 휴머니즘이 얼마나 보일지 고민해봤어요. ‘지옥’에는 정진수(유아인), 민혜진(김현주), 배영재(박정민) 등 다양한 인물이 등장해요. 모두가 인간적이죠. 하지만 그들 중 누가 진정으로 인간다운지는 의견이 갈려요. 저는 그걸 의도했어요. 작품을 본 분들이 서로 토론하길 바랐거든요. ‘지옥’은 배경만 한국일 뿐 삶과 죽음, 죄와 벌 등 인류의 보편적인 가치에 대해 질문을 던지는 작품이에요. 해외에서도 그런 점을 잘 봐주신 것 같아요.”

‘지옥’으로 담론이 오가길 바랐던 그의 바람은 국내를 넘어 전 세계에서 실현됐다. 연 감독은 ‘지옥’이 또 다른 이야기의 장이 되길 희망했다. 다음 시즌 이야기는 웹툰을 통해 먼저 공개될 예정이다. 그는 “이미 큰 틀은 다 정해놨다”며 자신만만한 모습을 보였다.

“창작자로서 ‘지옥’이 하고 싶은 이야기를 풀어내는 놀이터 같은 작품이 되길 바랐어요. ‘지옥’ 세계에서 나올 수 있는 이야기는 무궁무진해요. 시즌 2는 제가 결정할 문제가 아니에요. 저는 편안한 마음으로 작품을 만들 테니, 보시는 분들이 많은 이야기를 나눠주셨으면 좋겠어요. 여러분들의 해석을 보는 즐거움이 정말 크거든요. 다음 이야기로 실마리가 풀리면 지옥 실체에 더 접근할 수 있을 거예요.”

김예슬 기자 yeye@kukinews.com