골절 위험이 매우 큰 환자에게는 골형성 촉진제를 우선적으로 사용해야 하며, 이를 위해 현행 보험 급여 기준을 개선해야 한다는 전문가의 제언이 나왔다.

김범준 서울아산병원 내분비내과 교수는 23일 열린 제16차 대한골대사학회 버추얼 컨퍼런스에서 ‘골형성 촉진제의 올바른 사용’을 주제로 골다공증 치료의 급여 기준 개선 필요성을 제기했다.

김 교수는 “골절 초고위험군 환자의 골다공증 치료에선 골형성 촉진제가 우선돼야 한다”며 “현재 우리나라의 골다공증 치료제 급여 기준은 약제의 효과를 약화시키고 골절 위험을 효율적으로 낮추지 못하는 수준”이라고 밝혔다. 이어 “이미 골절이 발생한 환자가 다시 골절이 생긴 뒤에야 좋은 약을 사용할 수 있는 환경은 소 잃고 외양간 고치는 격”이라고 지적했다.

골절 초고위험군은 △T-score -3.0 이하 △2개 이상의 다발성 골절 △최근 1년 내 골다공증성 골절 발생 등의 조건을 만족하는 환자들이다. 이들은 1년 안에 재골절 발생 위험이 매우 높고, 척추나 고관절 골절의 경우 사망률이 급격히 증가한다. 또 환자가 스스로 일상생활을 영위하기 어렵게 되며, 그 가족은 돌봄 부담과 사회경제적 비용 손실이 막대하다.

골다공증 치료제는 크게 골흡수 억제제와 골형성 촉진제로 나뉜다. 골흡수 억제제는 파골세포의 활동을 억제해 뼈의 손실을 막고, 골밀도를 유지하는 역할을 한다. 골형성 촉진제는 조골세포를 활성화시켜 새로운 뼈 형성을 유도하고 골밀도를 증가시킨다. 파골세포는 뼈를 흡수하고, 이에 자극받은 조골세포가 새 뼈를 만드는 리모델링 과정이 이어진다. 이 원리가 골형성 촉진제를 먼저 사용하는 근거가 된다.

김 교수는 “골흡수 억제제를 먼저 쓰면 조골세포의 활성화가 둔화돼 새로운 뼈의 형성이 지연된다”며 “결국 골절 위험을 효과적으로 줄일 수 없게 된다”고 설명했다. 그러면서 “골절 위험을 신속히 낮추기 위해서는 골강도와 골밀도를 빠르게 개선해야 하며, 어떤 순서로 약제를 사용하느냐에 따라 치료 효과가 크게 달라진다”고 강조했다. 이어 “골절 초고위험군은 골형성 촉진제를 먼저 투여하고 이후 골흡수 억제제를 병행하면 골절 위험은 물론, 치료로 인한 사회경제적 손실을 줄일 수 있다”고 했다.

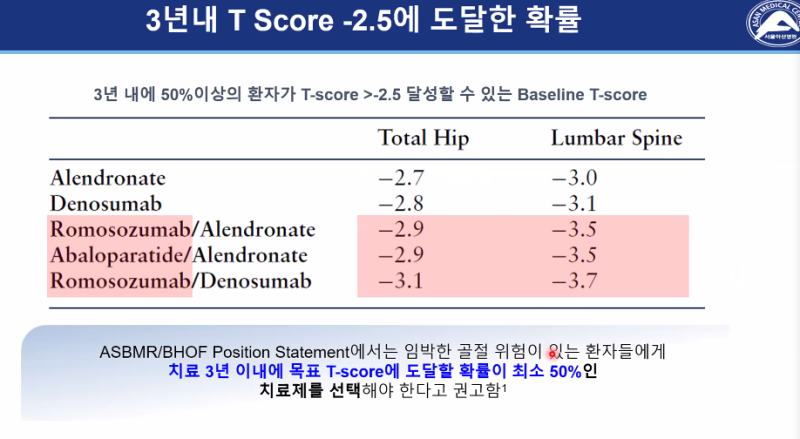

실제 지난해 폐경기 여성 골절 환자를 대상으로 한 연구에 따르면, 골형성 촉진제(로모소주맙)를 골흡수 억제제(알렌드론산)보다 먼저 투여한 그룹에서 골절 발생이 1인당 0.13건, 의료비는 약 400달러(한화 약 60만원) 줄어든 것으로 나타났다. 로모소주맙을 먼저 투여받은 골절 초고위험군 환자의 절반이 치료 3년 안에 T-score 목표 점수(-3.0 이상)에 도달했다. 미국내분비학회(ENDO), 미국임상내분비학회(AACE), 대한골대사학회 등 여러 글로벌 학회 가이드라인에서도 골절이 임박한 초고위험군의 경우 테리파라타이드, 로모소주맙 등 골형성 촉진제를 우선적으로 사용할 것을 권고하고 있다.

그러나 국내에서는 기존 골흡수 억제제를 1년 이상 사용하고 효과가 없을 때 골형성 촉진제를 급여로 투여할 수 있도록 정하고 있다. 김 교수는 “골형성 촉진제의 급여가 제한되는 이유 중 하나는 상대적으로 높은 약가 때문일 것”이라면서 “초고위험군 환자가 골절을 겪으며 생기는 건강 문제와 사회적 손실을 고려하면, 골형성 촉진제를 우선적으로 사용하는 편익이 훨씬 크다”고 피력했다.

김 교수는 “한국은 초고령화 사회로 접어들었으며, 정부도 골다공증 국가검진 대상 연령을 확대하고 치료제 급여 기준을 개선하는 등 장기 치료를 위한 환경 조성에 나서고 있다”면서 “초고위험군의 골절을 사전에 어떻게 예방할지 고민해야할 시점이다. 비싸더라도 강력한 약제를 먼저 사용하는 것이 장기적으로 사회적 비용과 의료비를 줄이는 핵심 전략이 될 것”이라고 덧붙였다.