# “도서관 개관 준비 중이라고? 이제 그 말 안 믿습니다”

# “도서관 개관 준비 중이라고? 이제 그 말 안 믿습니다”

서울 마포구 상암동에 16년째 거주하고 있는 김모(71·여)씨는 ‘박정희 기념·도서관’(박정희도서관)에 관해 묻자 역정을 냈다. 김씨는 “이 건물이 지어진 지 대체 몇 년째인가”라며 “도서관이 진작에 열었다면 손주들 책 빌릴 때 멀리 갈 필요 없을 텐데 아쉽다. 세금을 낭비하는 것 같다”고 지적했다. 그는 “뭐가 그리 자랑스럽다고 태극기는 집채만 하게 걸어놓고….”라며 혀를 찼다.

국민의 혈세로 만들어진 대통령 도서관이 제 기능을 하지 못하고 있다.

현재 우리나라에 있는 대통령 도서관은 박정희도서관과 ‘연세대학교 김대중 도서관’(김대중도서관), 개관 예정인 ‘김영삼 기념 도서관’(김영삼도서관) 세 곳이다. 규모는 평균 5484 제곱미터(㎡), 약 1659평이다.

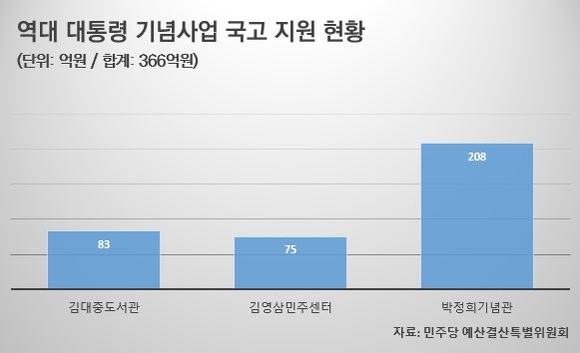

전직 대통령 도서관을 짓는 데 투입된 세금은 총 400억원가량이다. ‘전직대통령 예우에 관한 법률’은 민간단체 등이 기념사업을 추진할 경우 건립비의 30%를 국고에서 지원하도록 하고 있다. 박정희도서관은 208억원, 김대중도서관은 83억원, 김영삼도서관은 75억원을 국고보조금으로 받았다. 그러나 아직 문을 열지 않은 김영삼도서관을 제외하더라도 나머지 두 곳은 도서관이라 부르기 무색한 실정이다.

◇ 도서관이지만 책이 없다

박정희도서관과 김대중도서관에는 없는 것이 있다. 바로 ‘책’이다. 이름은 도서관이지만 책을 열람할 수도, 빌릴 수도 없다.

박정희도서관은 공사가 완료된 지 4년이 지났지만, 도서관과 열람실은 아직도 개관을 준비 중이다. 현재 이곳은 기념관만 열어 ‘반쪽 운영’을 하고 있다. 박정희대통령기념재단(기념재단)은 공공도서관 운영을 조건으로 서울시로부터 부지를 무상으로 받았으나, 아직 협약을 지키지 않은 것이다.

김대중도서관의 경우 개관 당시에는 대통령 관련 사료를 열람할 수 있었다. 그러나 예산과 관리 문제로 사료들이 연세대학교 학술도서관으로 이관됐다. 이후 2006년부터는 전시관으로만 운영되고 있다.

◇도서관이 아닌 도서관

◇도서관이 아닌 도서관

시민들은 ‘책이 없는데 이름을 왜 도서관이라고 지어서 혼란을 초래하는지 모르겠다’며 불만을 털어놨다.

특히 마포구는 공공도서관 면적 크기가 서울시 25개 구 가운데 23위로 작아 도서관에 대한 구민의 열망이 크다. 구에 있는 공공 도서관은 단 두 곳이다. 이마저도 구청이나 동 주민센터 건물 한 층에 위치한 작은 규모다.

주민 박모(29·여)씨는 “지난달 기념관을 방문했는데 사람이 지나가면 자동으로 감지기가 작동해 전시를 보여주는 등 돈을 많이 들인 듯했다”며 “정작 주민들에게 필요한 건 도서관인데 감감무소식이다. 애초부터 만들 생각이 없었던 것은 아닌지 의심마저 든다”고 말했다.

딸과 함께 김대중도서관을 방문한 서울 관악구 주민 이모(62·여)씨는 “도서관이 없어진 걸 여기 도착하고 나서야 알았다. 황당하다. 그럼 기념관이나 전시관이라고 이름을 바꿔야 하는 거 아닌가”라며 “시민에게 알리지 않고 슬그머니 없애 버린 것 같다”고 꼬집었다.

도서관 관계자들은 시민들의 문제 제기에도 어쩔 수 없다는 반응이다.

박정희도서관의 경우 기념재단 측이 용지를 매입하겠다고 제안, 서울시는 이를 받아들였지만 시민단체의 반대로 교착 상태에 빠졌다. 용지가 매각되면 공공도서관 개관 협약을 지키지 않아도 된다는 점을 우려한 것이다.

박정희도서관 관계자는 “우리 쪽 사정이 아니라 시의 문제”라며 “앞으로 도서관과 열람실이 생길지는 미정”이라고 밝혔다.

김대중도서관 관계자는 “원래부터 대통령 재임 중 생산된 문서, 소장품들과 개인 자료를 보관·정리하는 ‘미국식’ 개념의 대통령 도서관”이라며 “요즘도 도서관인데 왜 책이 없냐는 문의 전화가 많지만 ‘아시아 최초 대통령 도서관’이라는 의미가 있어 이름을 바꿀 생각은 없다”고 설명했다.

전직 대통령을 기념할 공간은 이미 포화상태다.

‘김영삼 대통령 기록전시관’은 경남 거제에, ‘김대중 노벨평화상 기념관’은 전남 목포에 있다. 박정희 전 대통령의 경우 경북 구미에 생가, 하숙집과 기념관인 ‘민족중흥관’이 있고, 심지어 그가 단 하룻밤을 묵었다는 울릉도에도 기념관이 있다. 이 기념관들은 지자체가 추진한 것으로 국민 입장에서는 이중으로 세금이 나가는 셈이다.

◇정부 “국고 들어갔지만, 운영은 각 재단이 알아서 해야”

정부는 대통령 도서관 운영까지 책임질 수 없다는 입장이다.

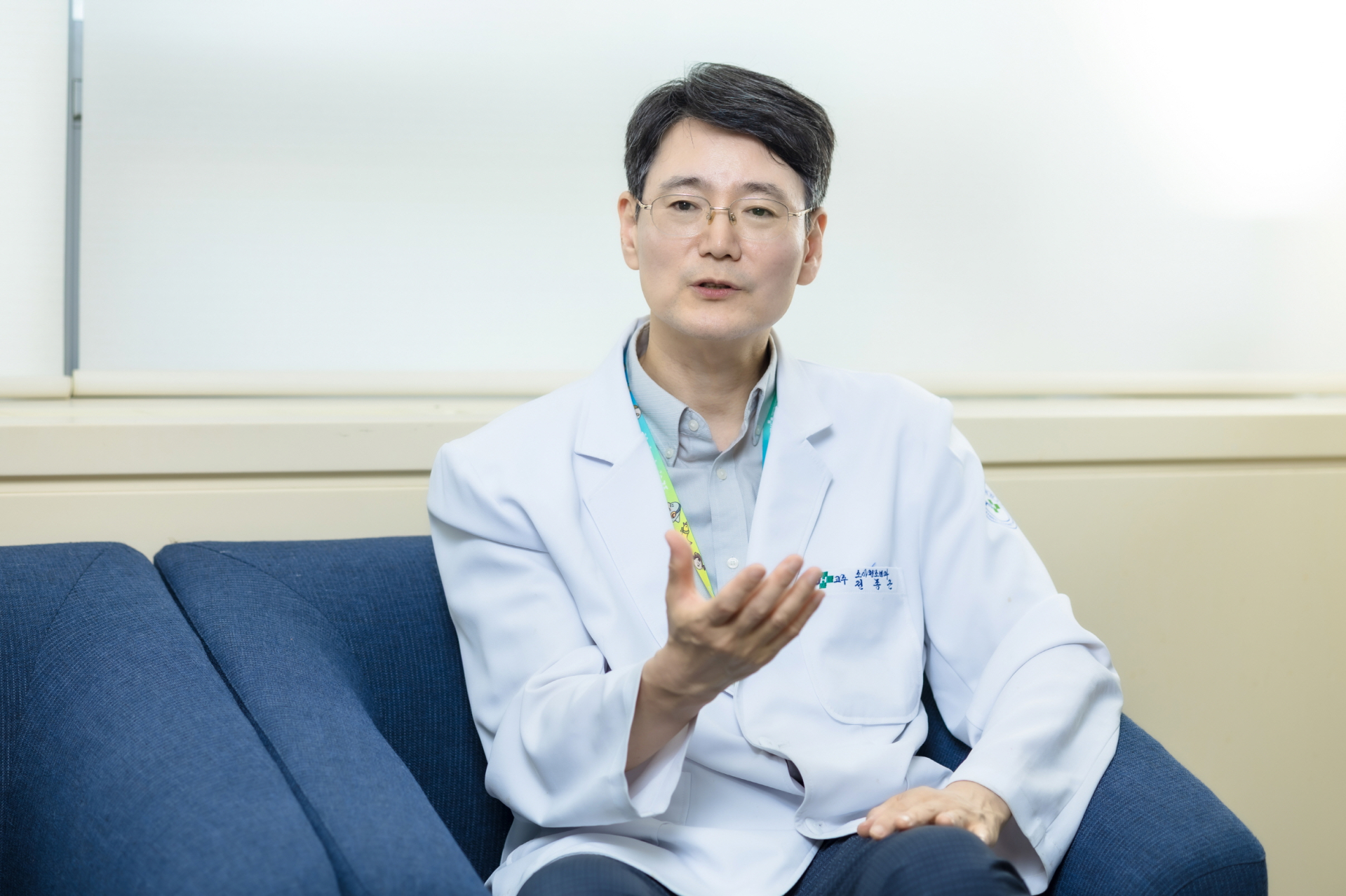

행정자치부 도형훈 의정담당관은 “정부는 국무회의 심의를 거쳐 사업 경비를 지원할 뿐 운영에 관여하지 않는다”며 “운영은 기념재단 등 민간 기관이 알아서 할 사안”이라고 말했다.

또 “공공도서관 문제는 시가 부지를 제공했기 때문에 당사자들이 알아서 할 일”이라고 선을 그었다.

전직 대통령 업적 홍보에서 나아가 도서관의 공공성을 살려야 한다는 의견도 있다.

조찬식 동덕여자대학교 문헌정보학과 교수는 “최근 도서관, 아카이브, 박물관을 합친 ‘복합문화공간’, 이른바 라키비움(Larchiveum)이 늘어나는 추세”라면서도 “공공 재원으로 만들어진 만큼 도서관이 국민의 알 권리를 충족시키고, 지역 사회에 기여할 수 있도록 개선할 필요성이 있다”고 강조했다.

이어 “도서관의 주제가 제한적일 수는 있어도 병행해 운영하는 것이 맞다”며 “그렇게 하지 않는다면 박물관이나 기록관으로 이름을 바꿔야지 엄밀히 말해 도서관이라고 할 수 없다”고 지적했다.

정진용 기자 jjy4791@kukinews.com