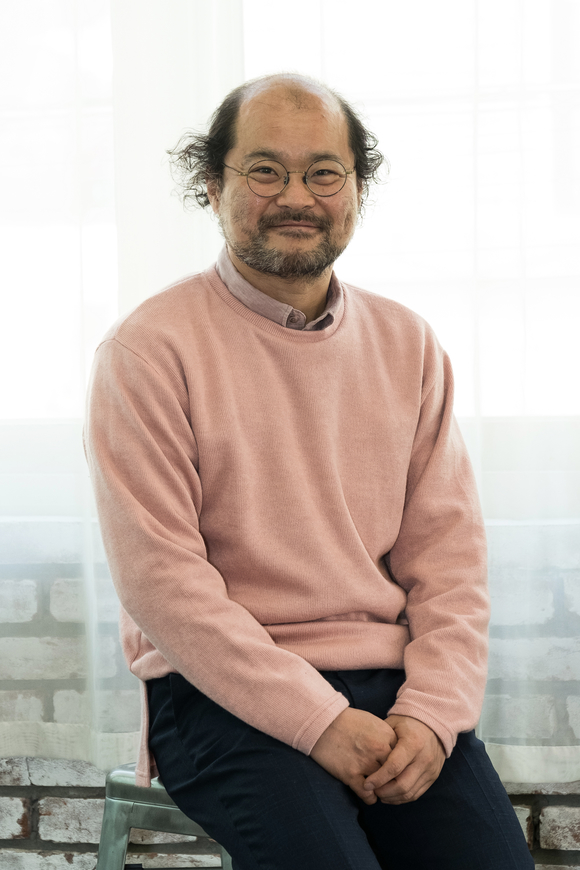

[쿠키뉴스=이준범 기자] 다작을 하면서도 어느 작품에서든 자신의 색깔을 잃지 않는 배우가 있다. 배우 김상호가 그렇다. 관객들은 다양한 작품에서 특유의 헤어스타일과 초롱초롱한 눈빛을 빛내는 그를 만난다. 비슷한 연령대, 비슷한 성격을 가진 인물 같지만, 매번 다르게 소화해내는 것이 신기할 지경이다.

그런데 영화 ‘보통사람’에서는 조금 다르다. 김상호가 맡은 자유일보 대기자 추재진 역할은 비중이 큰 건 둘째 치고, 영화 전반에 녹아있는 주제를 좌우하는 중요한 인물이다. 어떤 상황에서도 신념을 잃지 않는 모습이 멋있게 느껴진다. 최근 서울 팔판길 한 카페에서 만난 김상호는 처음부터 정의로운 기자를 생각하고 연기하진 않았다고 설명했다.

“영화를 찍을 때에는 ‘정의롭다’는 말이나 ‘정의를 찾는 기자’라는 생각은 전혀 안했어요. 사실 그런 생각을 할 겨를도 없었죠. 대신 추재진이라는 기자가 영화 ‘보통사람’에 잘 녹아들 수 있을지에 대해 생각했어요. 혼자만 너무 멋있게 그려지면 관객들이 안 믿잖아요. 저런 사람이 어디 있어 하면서요. 그래서 감독님에게 괜찮을까요라고 계속 물으면서 찍었어요. ‘정의’라는 표현은 시사회 이후 처음 들었는데, 그렇게 얘기할 수도 있겠구나 싶었죠. 추재진을 소개하는 데 가장 적합한 단어가 정의인 것 같더라고요.”

‘보통사람’에는 배우가 제목을 직접 언급하는 장면이 등장한다. 안기부에 쫓기는 재진이 성진(손현주)의 집에서 함께 고기를 구워먹는 장면에서다. 잘못하면 관객들에게 너무 직접적인 메시지로 느껴질 수 있는 장면인 만큼 김상호도 고민이 많았다고 털어놨다.

“영화를 찍는 내내 감독님과 상의하면서 연기했어요. 이 장면을 넣었을 때 영화가 재밌게 잘 흘러가는지 계산하는 거죠. 감독님이 “여기서는 너무 부드럽게 안하셔도 돼요”라고 말씀하시면 그렇게 하는 식이었어요. ‘보통사람’ 제목을 얘기하는 장면에서도 제가 “너무 직선적이냐 않냐”고 물었어요. 그런데 감독님이 “괜찮아요. 하세요”라고 하셔서 알았다고 하고 했어요. 다른 대안이 없었거든요.”

현직 대통령이 탄핵되는 사건으로 인해 영화를 찍을 당시와 지금은 완전히 다른 시대가 됐다. 시대의 변화에 따라 1987년을 배경으로 한 영화에도 특별한 의미가 부여됐다. 하지만 김상호는 그래도 관객들에게 ‘보통사람’이 재밌는 영화가 되길 바랐다.

“우리는 ‘보통사람’이 특별하다는 생각으로 찍지 않았어요. 아주 평범한 영화죠. 그런데 시대가 ‘보통사람’을 특별하게 만들어 버렸어요. 그래도 저는 영화를 재밌게 보셨으면 좋겠어요. 관객 분들이 영화를 보고 느끼시는 것들은 그것대로 각자 소중히 음미하시면 된다고 생각합니다.”

bluebell@kukinews.com