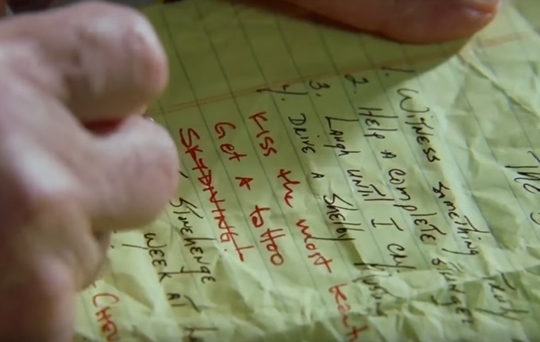

영화 ‘버킷 리스트(The Bucket List)’는 잭 니콜슨과 모건 프리먼이 주연한 영화로 2008년 국내에 개봉했습니다. 참고로 ‘버킷 리스트’란 죽기 전에 이루고 싶은 소원을 적은 목록을 말한다고 하는데요, 중세 시대에 사람이 자살할 때 목에 끈을 묵고는 양동이(버킷) 위에 올라가서는 양동이를 걷어찼다는 데에서 유래한 표현입니다. 당시만 해도 버킷 리스트는 생소한 표현이었는데, 영화 개봉 이후 일상생활에서 흔히 쓰이는 표현이 됐습니다.

영화는 폐암에 걸린 자동차 정비공과 재벌이 우연히 같은 병실을 쓰게 되면서 시작됩니다. 모건 프리먼이 분한 ‘카터 챔버스’는 역사학자가 되고자 대학에 입학했지만, 여자 친구가 임신해 꿈을 접었고, 잭 니콜슨이 연기한 ‘에드워드 콜’은 괴팍한 성격의, 원하는 모든 것을 가진 백만장자이지만 딸과의 관계가 소원해져 몇 년째 만나지 못하고 있었죠.

처음에는 서로를 못마땅해 하며 티격태격하던 이들은 어느새 벗이 됩니다. 카터가 ‘버킷 리스트’를 쓰고 있다는 것을 알게 된 에드워드는, 카터의 소원을 이루기 위해 함께 여행을 떠날 것을 권유합니다. 그렇게 평생을 가족을 위해 헌신한 카터는 난생 처음으로 자신만을 위한 시간을 갖게 됩니다. 콜 역시 카터의 도움으로 딸과 재회를 하고 그 동안 존재를 모르고 있었던 손녀도 만나게 되었죠.

이들은 함께 항암치료를 받으며 부작용을 참아냅니다. 그러는 와중에도 티격태격 다투면서 서로에게 죽음을 받아들일 준비가 되지 않았다고 지적하죠. 이들의 대화에는 ‘5단계’라는 표현이 종종 등장합니다. ‘5단계’란 임종을 앞둔 환자가 경험하는 심리적인 변화를 일컫는 용어입니다.

엘리자베스 퀴블러 로스가 1969년 저서 ‘인간의 죽음’에서 처음 소개를 한 개념으로, 각 단계는 ‘부정(denial and isolation)’, ‘분노(anger)’, ‘타협(bargaining)’, ‘우울(depression)’, ‘수용(acceptance)’ 등으로 이뤄져 있습니다.

5단계는 단지 임종을 앞둔 이의 심리 상태를 설명하는데 그치지 않습니다. 인간의 보편적인 심리 반응을 보여주는 개념으로 받아들여집니다. 가족의 죽음, 사랑하는 이와의 이별, 입시의 실패, 직장이나 사업에서의 좌절 등 한 인간으로서 견디기 힘든 일들을 맞이했을 때, 이를 극복하기 위한 ‘작업’이 우리 마음속에서 이뤄짐을 나타내죠.

처음에는 사건을 받아들이지 못해 ‘부정’을 하게 되고, 다른 사람이나 환경을 탓하며 화를 내기도 합니다. 그러다 내가 변화한다면 내 앞을 가로막고 있는 장애물을 극복할 수 있을 것이랑 ‘희망’을 갖기도 하죠. 이런 시도가 실패로 돌아가면 ‘우울’에 빠지게 되고, 이 단계마저 지나면 마침내 ‘수용’을 하게 되는 것이죠.

물론 이러한 일련의 과정이 모든 사람에게 적용되는 건 아닌 것 같습니다. 누구는 1단계에 머물러 다음 단계로 나가질 못 하고, 또 다른 사람은 분노와 우울 사이를 오가며 방황하기도 하죠.

5단계까지 도달하는 데에 가장 중요한 것은 무엇일까요? 저는 ‘포기’라고 판단합니다. 우울의 밑바닥에 도달했을 때, 집착을 놓아버려야 비로소 마음은 평화를 얻을 수 있습니다. 그러나 이러한 ‘포기’를, 우리 사회에서는 ‘실패’로 간주하는 경우가 많습니다. 포기를 해야 수용할 수 있었다는 건 삶의 아이러니이자 진리일 테지요.

영화에서는 시한부 선고를 받은 환자가 겪게 되는 절망이나 죽음에 대한 두려움, 항암치료의 고통, 그리고 가족이나 주변 사람들과의 관계에서 정리되지 않은 감정의 앙금들이 다뤄지지만, 영화 속 ‘장치’의 역할로 작용할 뿐, 시한부 암 환자의 좌절이나 절망감이 그리 깊게 와 닿지는 않는 느낌입니다.

영화에서 조차 사실 ‘버킷 리스트’에서는 5단계의 전형적인 변화를 찾아보기는 힘듭니다. 다른 암 환자들이 2단계와 4단계 사이에서 방황하고 있을 때, 주인공들은 스카이다이빙을 하고 자동차 경주를 하며 피라미드 위에도 올라갑니다. 카터와 에드워드가 서로에게 얘기하는 것처럼, 이들은 1단계에 그냥 머물러 있는 것처럼 보이기도 합니다. 판타지 속으로 도망가면서 죽음을 계속 부정하고 있었던 것일지도 모르죠.

카터가 현실로 돌아와 남아있는 숙제를 풀려는 시점에서는 갑작스러운 죽음이 그를 숙제에서 벗어나게 해 줍니다. 에드워드가 어떻게 숙제를 마무리했는지는 영화에 나오지 않습니다. 영화는 에드워드의 비서가 두 사람의 유골이 담긴 항아리를 히말라야 산맥의 어딘가에 안치하는 것으로 끝이 납니다.

현실 속의 보통 사람들은 주인공들과 같은 고급스러운 도피를 꿈도 꿀 수 없기에, 이들의 여정은 그저 남의 이야기일 수밖엔 없습니다. 죽음 앞에서 마음속의 모든 갈등을 해결하고 행복한 결말을 맞이하는 이 영화의 줄거리는, 해피엔딩을 강요하는 전형적인 허리우드 영화의 한계일 수도 있겠지요.

현실 속의 보통 사람들은 주인공들과 같은 고급스러운 도피를 꿈도 꿀 수 없기에, 이들의 여정은 그저 남의 이야기일 수밖엔 없습니다. 죽음 앞에서 마음속의 모든 갈등을 해결하고 행복한 결말을 맞이하는 이 영화의 줄거리는, 해피엔딩을 강요하는 전형적인 허리우드 영화의 한계일 수도 있겠지요.

주인공이 암에 걸린 사실을 알게 되고 죽음을 준비한다는 이 영화의 줄거리 자체가 어떻게 보면 전형적인 ‘클리셰’라고 할 수 있습니다. 사실 최근 암의 진단과 치료가 발달해서, 영화에서처럼 암 진단이 바로 사형선고인 경우가 그리 많은 것 같지는 않습니다.

퀴블러 로스가 이 책을 쓰던 1969년만 해도 암을 진단받는다는 것은 사형선고나 다름없었지만, 현재의 암 환자들에게는 죽음을 잘 맞이하도록 도와주는 것보다는 암에 대한 불안과 두려움을 이겨내고 어떻게 하면 치료를 더 잘 받을 수 있도록 도와주느냐가 훨씬 더 중요한 것 같습니다. 끝으로 지금도 암과 싸우고 있는 환자분들께 응원의 마음을 전합니다. 서울청정신건강의학과 정동청 원장 eastblue0710@gmail.com