오코넬가를 떠날 무렵 자유시간이 마무리돼가고 있었다. 2시간 가까이 돌아다녔더니 피곤하기도 해서 약속 장소 가까운 카페에서 아이리시 커피를 마시기로 했다. ‘커피’라는 이름이 들어가 있기는 하지만 칵테일의 일종이며 그것도 드문 핫 칵테일이다. 뜨거운 커피, 아이리시 위스키 그리고 갈색 설탕으로 만드는 아이리시 커피는 아일랜드 서쪽 리머릭(Limerick) 카운티에 있던 포이즌(Foynes) 공항의 레스토랑에서 시작됐다.

포이즌 공항에는 대서양 횡단 비행선 터미널이 있었다. 1942년인가 1943년 미국으로 가는 팬암 클리퍼(Pan Am Clipper) 비행선이 악천후로 인해 수 시간의 비행 끝에 되돌아온 일이 있다. 당시 레스토랑의 수석 주방장 조 쉐리단(Joe Sheridan)은 추위에 떠는 승객들을 위해 커피에 아이리시 위스키를 추가하고 크림을 얹어 내놨다. 승객들이 ‘브라질 커피냐?’고 묻자 그는 ‘아이리시 커피’라고 대답했다고 한다.

만드는 법은 아이리시 커피 잔에 뜨거운 물을 부어 덥힌 뒤 물을 버린다. 갈색 설탕 1티스푼, 뜨거운 커피 180ml, 그리고 아이리시 위스크 45ml를 넣고 잘 섞은 다음 크림을 얹어낸다. 아이리시 커피를 마실 때는 커피와 크림을 뒤섞지 않고 잔을 기울여 크림 사이로 흘러내리는 커피를 음미하듯 마신다. 두어 시간을 걸었더니 피곤했던가 보다. 윗입술에 크림을 묻혀가며 커피를 한 모금 마셨더니 온몸에 전기가 돌 듯 짜릿해진다. 아이리시 커피를 마시다 보니 아이리시 위스키 맛도 궁금해진다.

약속한 5시 20분에 모두 모였다. 저녁은 전날 갔던 한식당에서 먹기로 예정되었는데, 그리 멀지 않다면서 걸어가기로 했다. 그리고 보니 점심을 먹고 시작한 고고학박물관에서부터 내내 걸어서 더블린 시내를 누비고 있다. 식당이 헨리가에 있었나 보다.

오코넬가를 지나 식당에 거의 도착할 무렵 거리에 서 있는 제임스 조이스의 동상을 만났다. 왼손을 바지주머니에 넣고, 오른발로 중심을 잡은 채 왼발을 오른발 앞으로 꼬아 선 자세를 유지할 수 있는 것은 오른손에 쥔 지팡이가 한 몫을 하고 있는 모양새다. 그런데 조이스가 신고 있는 신발이 좌우가 바뀌었다는데 조이스의 다리를 가리고 앉아있는 거구의 아일랜드 남녀 때문에 확인할 수는 없었다.

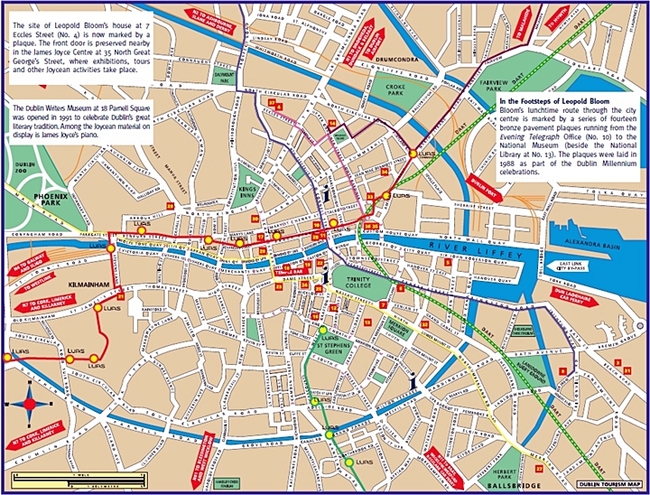

조이스의 모습을 보니 그의 작품 ‘율리시스’가 생각난다. 우리가 이날 누볐던 길 가운데 ‘율리시스’에 나오는 장면이 있었을까 궁금해졌다. 단체여행이라서 미리 준비한 바가 없어, 그때는 몰랐지만, 이 글을 쓰면서 확인해보니 ‘율리시스’의 주인공 레오폴드 브룸(Leopold Broom)이 1904년 6월 16일 아침 8시부터 이튿날 새벽 2시까지 걸었던 29km의 길을 안내하는 ‘더블린의 율리시스 지도(Ulysses map of dublin)’가 있었다.

지도를 살펴보니 우리가 걸었던 오코넬가는 물론 데임(Dame)가를 따라 흩어져 있는 여러 장소들이 이야기 속에 나오는 모양이다. 아마도 우리는 ‘율리시스’의 주인공들이 걸었을 길을 따라 걷거나 가로질렀을지도 모른다.

조이스는 트로이전쟁의 영웅 오디세우스가 고향 이타카를 향해 항해하면서 겪은 사건에 비유해 레오폴드 블룸과 스티븐 데덜러스가 하루 동안 더블린시내를 방황하면서 겪은 상황으로 풀어냈다. 모두 18개의 장에 다양한 주제가 배치돼있고, 상징이 되는 인물을 중심으로 무려 100명이 넘는 인물들이 등장한다.

이 책을 번역한 김종건 교수는 ‘율리시스’를 ‘언어적 주술의 아수라장’이라고 규정했다. 그리고 조이스의 언어적 유희는 ‘마치 페넬로페의 베틀처럼 시공간을 초월해 인간의 종교, 역사, 신학, 과학, 문학, 민속, 전설 등의 실올을 짜고 또 짜간다’라고 했다.

사실 오디세우스가 고향으로 가는 길에 겪은 고난은 포세이돈의 아들 폴리페무스(polyphemus)의 하나뿐인 눈을 오디세우스가 망가뜨린 것에 대한 포세이돈의 복수 때문이다. 하지만 바람의 신 에올루스가 준 바람주머니에 금은보화가 담겼을 것이라고 믿은 선원들이 열어보는 바람에 폭풍이 일어 표류하게 됐다거나, 태양의 신 헬리오스의 소를 굶주린 선원들이 잡아먹는 바람에 제우스의 번개를 맞아 배가 부서진다거나 하는 등은 인간의 욕망으로 인한 자업자득이라 할 것이니 스스로를 참는 법을 배워야 할 노릇이다. 결국 조이스가 보기에 더블린은 뭇 인간들의 욕망이 꿈틀대는 위험한 곳이라는 의미였을까?

이틀째 한식으로 저녁을 먹었더니 외국을 여행하고 있다는 생각이 사라진다. 여행을 하면서 꼭 한식을 먹어야 한다는 강박관념 같은 것은 없는 편이다. 여행하면서 현지사람들이 즐겨먹는 음식을 먹어보는 것도 좋은 경험이라고 생각하기 때문이다. 저녁을 먹고 새삼 생각해보니 종일 더블린 시내를 누비고 다녔는데, 도심을 걸으면서도 공기가 탁하지 않고, 바닷가임에도 비린내가 없으니 더블린은 축복받은 도시임이 분명하다.

숙소인 클레이톤 호텔로 가는 길에 더블린 사람들이 살고 있는 집들을 유심히 볼 기회가 생겼다. 2층 벽돌건물이 길게 이어지는데 보니 군데군데 현관으로 들어가는 계단이 놓여있다. 이런 건물들은 뜰이란 것도 없다. 벽의 생김새로 보아 지은 지가 꽤 오래 된 듯하다. 하지만 나름대로 색을 칠한 탓에 그럴 듯하게 보인다.

반면 계단이 없는 건물은 그래도 뜰이라고 할 공간이 제법 널찍하다. 이런 건물은 생김새로 보아 비교적 최근에 지은 것으로 보인다. ‘아일랜드의 집들은 크기에 상관없이 아기자기하고 하나같이 예쁘다. 마당이 넓으면 넓은 대로 또 좁으면 좁은 대로 가꾸며 살아간다. 그리고 저마다 다른 개성 있는 색으로 집을 연출할 줄 안다’고 한 임진평 감독의 이야기에 공감이 간다.

여행길에서 맞는 다섯 번째 아침이다. 종일 더블린 시내를 누빈 탓에 피곤했던지 모닝콜이 올 때까지 푹 잤다. 출발 준비를 하면서 보니 텔레비전 뉴스에서 윔블던 테니스게임 남자단식 결승이 전날 끝났다고 한다. 대회 기간 내내 외교통상부에서 테러경고문자가 매일 날아들었는데 이제는 테러 위험이 조금은 수그러들지도 모르겠다.

오늘은 배를 타고 다시 영국으로 건너가야 하기 때문에 조금 이른 7시에 숙소를 나섰다. 전날 보다 더 화창한 날씨이다. 비가 오는 더블린을 경험해보지 못해 아쉽다고들 했다. 도심을 통과하는 지하터널 덕분에 7시 20분에 페리부두에 도착했다. 세상에서 가장 큰 페리라는 율리시스가 정박하고 있었다. 물론 우리가 탈 배는 아니다.

더블린을 떠나면서 교외에 있다는 쓰레기 매립지를 구경이라도 해보았더라면 하는 아쉬움을 남긴다. 무려 400만톤의 쓰레기더미 속에는 귀중한 물건이 들어있다고 전한다. 1977년 길 건너에 있는 던싱크 천문대에 불이 났을 때, 타버린 물건들이 이곳에 버려졌다.

그 속에는 아폴로 11호의 달 착륙을 기념해 미국이 아일랜드에 선물로 주었던 귀중한 월석도 들어있었다고 한다. 값을 따질 수 없을 터이니 혹시 보물사냥꾼들이 몰려들어 쓰레기더미를 헤집는 모습이라도 볼 수 있지 않을까 싶다.

세시간반이나 되는 승선시간은 지루했다. 아침을 주는 데 숙소에서 먹은 아침으로 충분해서인지 식욕이 일지 않았다. 적당한 시간에 커피 정도를 마시기로 했다. 레스토랑을 겸해 승객들이 쉬는 공간은 엄청나게 컸다. 하지만 우리가 들어섰을 때는 바다가 보이는 양쪽 자리는 벌써 임자가 있었다. 먼저 승선한 자가용 차량의 승객인 모양이다.

뱃머리에 있는 자리는 모두 배가 나아가는 쪽으로 향하고 있다. 날씨도 화창해서 바다가 잔잔하니 배가 나아간다는 느낌조차 들지 않는 항해라서 바다를 지켜보는 것도 지루해진다. 책을 꺼내 읽기 시작한다. 하지만 이리저리 뛰어다니며 시끄럽게 떠드는 아이들 때문에 집중할 수가 없다.

아이들은 세상 어디서나 똑 같다. 그렇다고 말리는 부모도 없는 것 같다. 젖먹이가 무언지 불만스럽게 울어 젖혀도 달랠 줄 모르는 젊은 엄마들이나, 무슨 할 말이 많은지 끊임없이 떠들고 있는 노인들도 그렇다. 3시간 반 동안의 항해 끝에 웨일즈의 홀리헤드(Holyhead)에 도착했다. 12시 버스가 배에서 내려 윌셔로 향한다. 바다가 잔잔했기 때문인지 승선한 차량들을 고박한 흔적이 없어 놀랐다.

우리 일행은 부부 4쌍, 친구팀, 자매팀, 부녀팀과 모녀팀이 각각 하나. 그리고 아들이 낀 부부팀 등 17명으로 참 다양하게도 구성됐다. 영국을 여행할 정도로 외국여행의 경험도 웬만큼 되는지 독특한 면이 있었다.

마침 읽고 있는 버지니아 울프의 ‘댈러웨이 부인’에 눈에 띄는 구절이 있다. “어쨌든 런던의 거리에서 또 여기저기 일어나는 흥망성쇠의 세파에 밀려 나도 피터도 또한 그대로 살고 있지 않나. 서로가 서로 안에서 살아가고 있는거야.” 살면서 우연히 만나는 갑남을녀일지라도 나름의 내공을 쌓고 있다고 생각하면 버지니아 울프의 말뜻을 이해할 수 있을 것 같다.