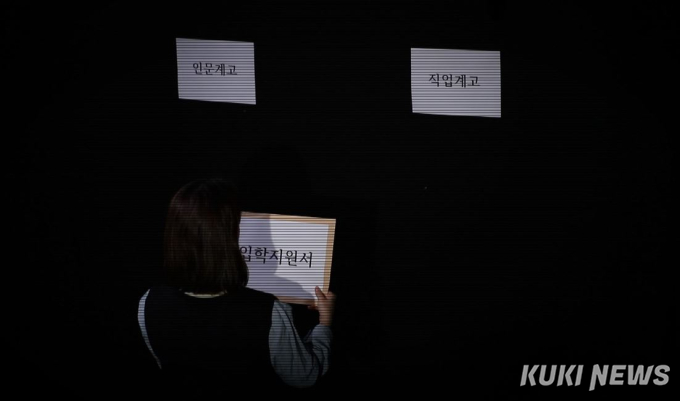

◆ 입학설명회 믿고 진학한 열여섯

중학교 3학년 학생들이 진로를 고민할 즈음, 특성화고는 신입생 유치를 위해 ‘입학설명회’를 돈다. 설명회에 동원되는 인력은 대부분 재학생이다. 정확한 정보를 갖고 참여하는 경우는 드물다.

“솔직히 후배들에게 설명한 내용이 사실인지 모르겠어요. 학교에서 준 대본대로 읽었을 뿐이에요. ‘우리 학교 선배가 대기업에 들어갔다’라고 하면 중학생들 눈이 동그래져요. 하지만 그건 몇 년 전 졸업한 운 좋은 선배 얘기예요” 특성화고 재학 중 입학설명회에 나섰던 한모(20)씨가 허공을 바라보며 한숨을 쉬었다.

혼란스러운 건 입학을 결정할 학생들도 마찬가지다. 대학을 포기하고 직업교육을 받겠다는 것은 쉬운 결정이 아니다. 용기 있는 선택 전, 충분한 정보와 어른의 조언이 있어야 한다. 드문 이야기다.

“누구에게도 자세한 설명을 듣지 못했어요. 입학설명회 이후에 선생님을 찾아가 진학 상담을 했지만, 자세한 건 모르셨어요. 부모님도 바쁘시고. 혼자 결정한 거죠” 특성화고에 재학 중인 임모(18)양이 쓴웃음 지었다.

그렇게 특성화고에 들어갔고 방황은 시작됐다. 새로운 기술을 배우기 힘들었다. 전문성 결여된 수업이 계속됐다. 부족한 예산으로 정상적인 교육과정 운영에 차질이 계속됐다.

교내 실습도 문제였다. 안전 장비는 미흡했다. 서울 한 특성화고 재학생 김모(19)군은 말했다. “납땜하는데 보호 장비라고는 실습실 창문에 달린 조그마한 환풍기 하나와 단체 구매한 작업복이 다였어요. 인두에 데여 화상을 입거나 손끝이 까지는 경우가 허다했어요. 선생님은 ‘나중에 공장가면 안전 장비 없다’라고 말씀하시더라고요”

설명회에서 들은 취업률은 다른 세상 이야기였다. 이상과 현실의 괴리를 깨달은 학생 대다수는 대학 진학을 준비했다. 취업하려고 들어왔지만, 취업하려면 결국엔 대학 문을 두드려야 했다. 외로운 사투에 어른은 없었다.

특성화고를 나온 김모(21·여)씨는 졸업을 앞둔 당시를 회상하며 말했다. “저희 반은 7명만 취업했어요. 유독 취업을 못 나간 사례이긴 하지만요. 친구들 대부분 특성화고에 와서도 대입을 준비해야 했어요. 학교에서 홍보했던 대기업, 공기업 취업은 소수의 성공 신화나 마찬가지였어요. 학교는 생각보다 많은 걸 해주지 않아요. 생각만큼 우리를 도와주는 어른은 없어요”

돌고 돌아 취업했다. 직업교육을 받으며 미래를 꿈꿨던 친구들은 이제 없다. 절반은 대학에 들어갔다. 남은 친구들은 비정규직으로 뿔뿔이 흩어졌다. 답이 보이질 않는다며 군대에 간 친구도 많았다.

어렵게 들어간 회사에서도 고통은 계속됐다. 아무리 일해도 사무보조직에서 벗어날 수 없었다. 대체 가능한 값싼 인력으로 치부되는 게 일상이었다. 이해할 수 없는 잡무와 부서 이동이 반복됐다. 업무에 기대를 보인 상사도 없었다. 진급도 쉽지 않았다.

학력을 이유로 자행되는 무시와 차별은 소수의 문제가 아니다. 우리 사회 속 보이지 않는 장벽은 여전히 높았다. 쿠키뉴스가 지난달 24일 실시한 여론조사에 따르면 고졸 학력자에 대한 사회 차별은 두드러졌다. ‘차별이 심하다’는 대답은 78.3%를 기록했다. ‘대학에 반드시 진학해야 한다고 생각하나’라는 질문에는 국민 절반에 가까운 45.8%가 ‘가급적 진학해야 한다’고 답했다.

특성화고 졸업 후 회사에 들어간 석모(21·여)씨는 입사 반년 만에 퇴사해야 했다. 의문은 하나였다. ‘왜 고졸은 진급시켜주지 않는가’ 상사에게 물었고, 돌아온 대답은 석씨를 좌절케 했다.

“‘고졸은 자격이 없다’라고 말씀하시더라고요. 배움의 차이가 크다고. 받은 교육이 다른데 어떻게 중요한 업무를 주겠냐고 이야기했어요. 부서를 수시로 옮겼어요. 우리도 정규 교육을 받고 왔는데 특성화고를 나왔다는 이유만으로 받는 차별이라고 밖에 생각되지 않죠. ‘이런 취급을 받으려고 3년 동안 열심히 공부했나’라는 자괴감이 들었어요” 직장에서 겪은 상처를 덤덤하게 풀어내던 석씨, 그의 목소리가 가늘게 떨렸다.

min@kukinews.com

사진=박태현 기자, 영상 제작=우동열 PD, 영상 촬영=김해성·이승주 영상기자