파리올림픽이 막을 내렸다. 1976 몬트리올올림픽 이후 48년 만에 최소 인원을 파견한 한국 대표팀은 역대 최고인 금메달 13개를 획득했다. 전통적인 메달밭이 이번 대회에서 유독 더 강세를 보이면서 거둔 호성적이다.

활·칼·발차기로 대표되는 양궁·펜싱·태권도는 한국의 금메달 13개 중 9개를 책임졌다. 양궁이 역대 최다인 5개를 얻었다. 펜싱과 태권도도 금메달 2개를 목에 걸었다.

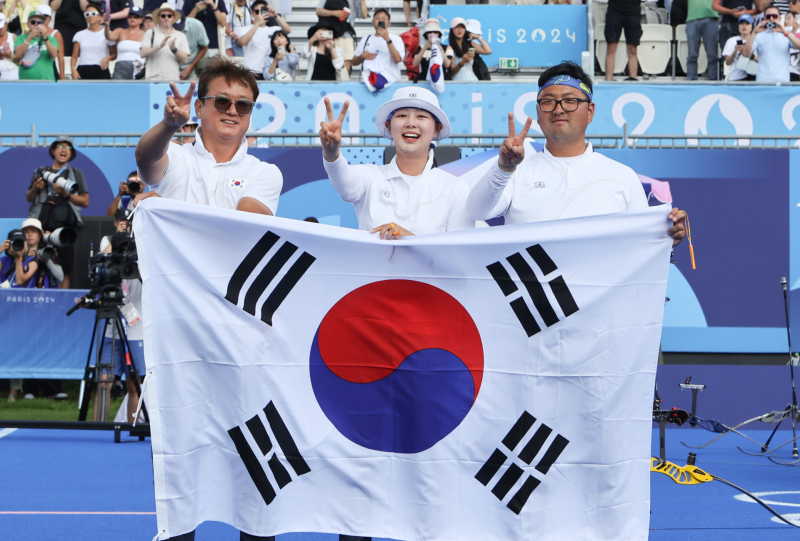

한국 역대 올림픽 최고 효자 종목인 양궁은 전 종목 석권을 달성했다. 2016 리우올림픽(금4) 이후 8년 만이다. 한국 양궁이 시상대 맨 위에 5번 오른 건 이번이 최초다. 압도적인 실력을 선보이며 모든 경쟁에서 웃었다.

여자 단체전은 ‘올림픽 10연패’ 신화를 이뤘다. 남자 단체전 역시 3연패를 차지했다. 김우진과 임시현은 혼성전과 개인전을 싹쓸이하며 3관왕에 올랐다. 남수현과 이우석도 각각 개인전 은메달, 동메달을 기록했다.

김우진은 한국 올림픽 역사상 최고 선수로 등극했다. 단체전 3연패에 힘을 보탠 김우진은 그동안 개인전과 연이 없었으나, 이번 대회 첫 올림픽 개인전 금메달을 따냈다. 김우진은 한국 올림픽 역대 최다 금메달(종전 진종오·김수녕·전이경 4개)인 5개를 품에 안았다.

대한양궁협회의 지원도 큰 몫을 했다. 협회는 도쿄올림픽이 끝난 2021년부터 파리 대회를 대비했다. 진천선수촌에 양궁 종목이 열리는 파리 앵발리드 경기장과 똑같은 시설을 만들어, 선수들의 환경 적응 문제를 해결했다. 야유나 환호 등 변수 대응을 위해 축구장에서 ‘소음 훈련’도 진행했다. 협회는 개인 훈련용 슈팅 로봇까지 개발해 선수들 기량 발전에 힘썼다. 이외에도 맞춤형 장비, 훈련 분석 카메라, 신소재 모자 등을 아낌없이 지원했다. 정의선 양궁협회 회장은 “선수들에게 제일 고맙다”고 공을 돌렸다.

2012 런던 대회부터 매번 금메달을 추가한 펜싱 또한 ‘종주국’ 프랑스에서 올림픽 경쟁력을 다시금 입증했다. 특히 사브르가 돋보였다. ‘펜싱 간판’ 오상욱이 나서 한국 최초 남자 사브르 챔피언으로 등극했다.

기세를 탄 사브르 대표팀은 단체전도 포디움 맨 위에 오르며 올림픽 3연패 대업을 이뤘다. ‘레전드’ 구본길은 역대 처음으로 단체전 3연패를 따냈다. 12년 전 런던에서 막내였던 구본길은 어느새 ‘맏형’이 돼 팀을 우승으로 이끌었다.

여자 사브르 대표팀도 ‘최강’ 프랑스를 꺾는 등 저력을 발휘하면서 은메달을 차지했다. 비록 원하던 금메달은 아니었으나, 도쿄올림픽 동메달에 이은 두 대회 연속 메달 쾌거였다.

대회 막바지에는 ‘금빛 발차기’가 이어졌다. 태권도는 지난 도쿄에서 ‘노골드’ 수모를 겪었다. 세계를 지배했던 시기는 지나고, 정상에서 내려왔다는 평가가 잇따랐다. 이런 시각을 반영해 이번 대회 목표도 금메달 1개에 불과했다.

자극을 받은 한국 선수들은 더 독기를 품고 경기에 임했고, 첫날부터 금맥을 캤다. 남자 58kg급 박태준이 모든 상대를 누르고 금메달을 목에 걸었다. 여자 57kg급 ‘24위’ 김유진 역시 랭킹은 숫자에 불과하다는 것을 알리며 시상대 맨 위에 올랐다. 도쿄 때 은메달을 따낸 이다빈도 동메달을 추가, 올림픽 2회 연속 메달 영광을 안았다.

직전 도쿄 대회에서 한국 전체가 금메달 6개에 그쳤는데, 이번 대회는 세 종목만으로 이미 9개를 획득했다. 한국 대표팀이 ‘소수 정예’로 최고의 성적을 거둔 밑바탕에 이런 메달밭의 강세가 있었다.