#과연 변형 신종 바이러스는 계속 나타날까?

#글// 기선완 가톨릭관동대 국제성모병원 정신건강의학과 교수

인간보다 바이러스가 더 진화한 존재인 지도 모른다. 바이러스는 인간과 반대로 자신의 존재를 최소 한도로 축소하여 다른 생물의 세포에 기생하여 생존한다. 바이러스는 증식이 가능한 최소한의 유전정보만으로도다른 생물체의 세포 안으로 침투하여 자신을 복제하고 개체 수를 빠르게 늘리며 퍼져 나간다. 만약 지구가 멸망한 후에도 살아남을 생명체는 인간이 아니라 어느 암석에 붙어 기생하던 바이러스일 가능성이 더 높다.

인간보다 바이러스가 더 진화한 존재인 지도 모른다. 바이러스는 인간과 반대로 자신의 존재를 최소 한도로 축소하여 다른 생물의 세포에 기생하여 생존한다. 바이러스는 증식이 가능한 최소한의 유전정보만으로도다른 생물체의 세포 안으로 침투하여 자신을 복제하고 개체 수를 빠르게 늘리며 퍼져 나간다. 만약 지구가 멸망한 후에도 살아남을 생명체는 인간이 아니라 어느 암석에 붙어 기생하던 바이러스일 가능성이 더 높다. 인류가 이곳저곳을 떠돌며 수렵, 채집ㅎ 하던 유목 생활에서 벗어나 한 곳 농경지에 정착해 집단적으로 농사를 지으며 살아온 이후로 감염병의 대유행은 항상 인류에게 가장 두려운 일이었을 것으로 짐작된다.

사람들이 모여 살면 상하수도의 문제 그리고 쓰레기와 분뇨 처리 등의 위생 문제가 생기고, 밀집 거주 지역에 한 번 감염 사고가 발생하면 인근 사람들에게 쉽사리 번져서 금방 아비규환의 생지옥으로 변하곤 했다. 중세 시대에 페스트로 당시 유럽 인구의 3분의1 가량이 사망한 것으로 알려져 있다. 1918년에 발생한 스페인 독감으로 세계적으로 수천 만 명이 사망한 것으로 보고돼 있기도 하다.

감염병이 현저하게 줄어들기 시작한 것은 충분한 식량의 공급으로 영양이 좋아지고, 이에 따라 사람들의 면역력이 올라가고 도시 위생과 방역의 개념으로 감염 관리가 이루어지면서부터다. 여기에 병원체의 동정과 백신의 개발, 그리고 항생제의 사용도 큰 힘이 됐다.

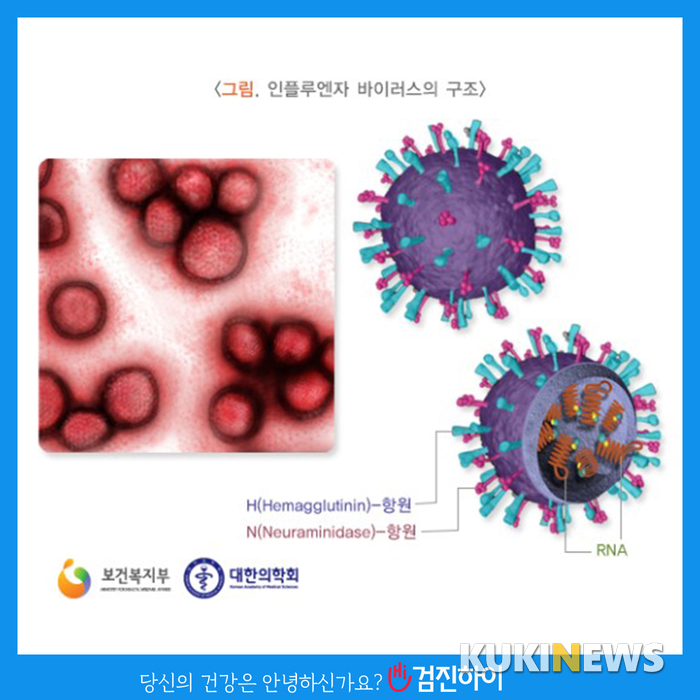

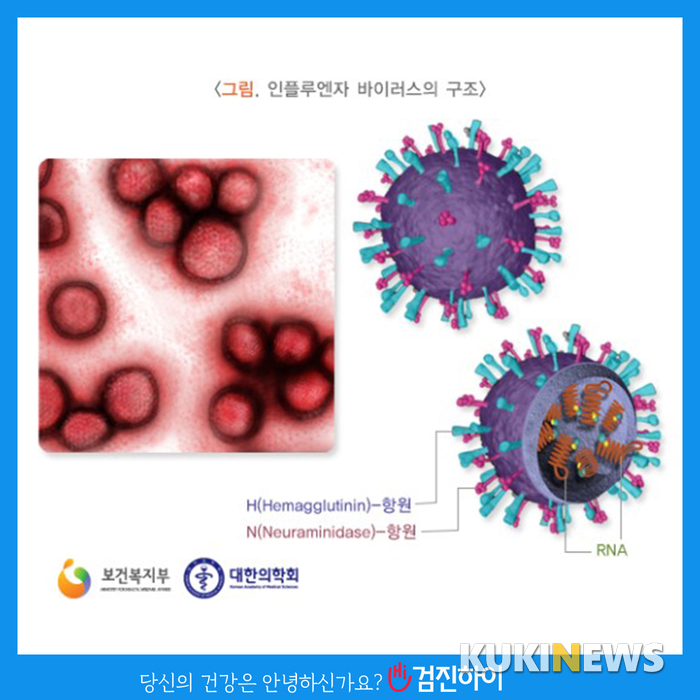

그럼에도 불구하고 해마다 겨울철에 찾아오는 인플루엔자 바이러스는 매번 자신의 형태를 바꿔가며 인간들을 괴롭힌다. 인플루엔자 바이러스는 독감을 일으키는 병원체다. 지난 3개월 간 이 바이러스에 감염돼 독감으로 사망한 사람이 미국에서만 4,800명에 이를 정도로 치사율이 높다.

그럼에도 불구하고 해마다 겨울철에 찾아오는 인플루엔자 바이러스는 매번 자신의 형태를 바꿔가며 인간들을 괴롭힌다. 인플루엔자 바이러스는 독감을 일으키는 병원체다. 지난 3개월 간 이 바이러스에 감염돼 독감으로 사망한 사람이 미국에서만 4,800명에 이를 정도로 치사율이 높다. 그러나 이 독감에 대해선 우리가 이미 잘 안다. 올해는 독감 바이러스 중에서 어느 아형이 유행할 것으로 예상하고 맞춤형 백신도 접종한다. 인간은 두려운 일이 잘 모르는 상황에서 발생하면 매우 예민하고 불안해진다. 중국 우한에서 시작되어 전세계로 퍼져나가는 신종 코로나 바이러스 감염증(신종코로나, 우한 폐렴)에 대한 지대한 관심과 공포감도 우리가 ‘아직 이 변종 바이러스에 대해 잘 모르는 상태’에서 기인하는 것이라 생각한다.

중국 정부가 초기 대응에 실패하였지만 중앙 정부의 막강한 행정력을 동원하고 있으므로 결국 신종 코로나의 대규모 전파(대유행)는 곧 잡힐 것으로 예상한다. 지구상에서 인구 수 1천만 명 이상의 도시를 일거에 봉쇄할 수 있는 나라는 많지 않다. 우리나라도 메르스 대응 때와는 달리 현재까지는 초기 대응을 적극적으로 하고 있고 정보 공유도 투명하게 하고 있다. 물론 바이러스와의 전쟁 종료까지 시간은 꽤 걸릴 것이다.

중국 정부가 초기 대응에 실패하였지만 중앙 정부의 막강한 행정력을 동원하고 있으므로 결국 신종 코로나의 대규모 전파(대유행)는 곧 잡힐 것으로 예상한다. 지구상에서 인구 수 1천만 명 이상의 도시를 일거에 봉쇄할 수 있는 나라는 많지 않다. 우리나라도 메르스 대응 때와는 달리 현재까지는 초기 대응을 적극적으로 하고 있고 정보 공유도 투명하게 하고 있다. 물론 바이러스와의 전쟁 종료까지 시간은 꽤 걸릴 것이다.이번 일로 중국 사람들의 야생 동물 관리와 음식 문화를 탓하는 사람들이 많다. 실제 개선의 여지가 많은 것도 사실이다. 사람들은 검역이 잘 된 신선한 음식물을 섭취해야 하고 야생 동물들을 잘 보호하고 보존해야 한다. 한편 지구에는 알려지지 않은 오지가 아직 많이 남아 있고, 그런 곳에서 고유의 오래된 생활 습관을 고수하며 가축들과 어울려 한 공간에서 살아가는 사람들도 많다. 그 사람들에겐 오랫동안 같이 살아서 면역을 얻었기 때문에 아무런 문제가 되지 않는 인수공통전염병이 세계화와 자원 개발, 그리고 도로의 확장과 오지 탐험의 흐름을 타고 언제 어디서 갑자기 툭 튀어 나올지 모르는 일이다.

세계화, 도시 집중, 환경 파괴 그리고 자원 개발의 광풍이 지구촌 어느 오지에서 잠잠하게 숨어 있던 바이러스를 끌어내어 전지구적 괴물을 만들어낼지 모른다. 지구촌 기후 환경의 변화와 더불어 세계적인 수준의 감염 질환 관리 체계와 방역 체계 구축을 반드시 확립해야 하는 이유도 여기에 있다.

세계화, 도시 집중, 환경 파괴 그리고 자원 개발의 광풍이 지구촌 어느 오지에서 잠잠하게 숨어 있던 바이러스를 끌어내어 전지구적 괴물을 만들어낼지 모른다. 지구촌 기후 환경의 변화와 더불어 세계적인 수준의 감염 질환 관리 체계와 방역 체계 구축을 반드시 확립해야 하는 이유도 여기에 있다. 세계화에 의한 인적 교류의 활성화, 자원 개발과 도로의 확장 그리고 기후 변화로 인해 세계는 신종 전염병에 취약해졌다. 신종 바이러스 감염은 앞으로도 꾸준하게 출현하게 될 것이다. 우리나라 역시 절대 신종 바이러스 안전 지대가 아니다. 철저한 사전 안전 관리만이 큰 재난을 막을 수 있다.

기선완 교수는

1981년 연세의대 입학하여 격동의 80년대를 대학에서 보내고 1987년 연세의대를 졸업했다. 신촌세브란스병원에서 인턴과 레지턴트를 마치고 정신건강의학과 전문의를 취득했다. 이후 건양대학병원 신설 초기부터 10년 간 근무한 후 인천성모병원을 거쳐 가톨릭관동대학 국제성모병원 개원에 크게 기여했다. 지역사회 정신보건과 중독정신의학이 그의 전공 분야이다. 특이하게도 2년 간 아랍에미레이트에서 한국 의료의 해외 진출을 위해 애쓰다가 얼마 전 귀국, 다시 국내 환자들을 돌보고 있다.