김씨는 31세에 바느질을 배워 48년간 일했다. 조금 늦게 시작했지만, 누구보다 손이 빨랐다. ‘우리 공장에 와 달라’는 스카우트만 스무 번이 넘었다. 긴 세월 일한 것이 대단하다는 말에 그는 “다른 일을 배우지 못해 지금까지 해 온 것”이라며 손사래 쳤다. “봉제 산업이 유망했던 그 당시 가장 쉽게 배울 수 있는 일이었다”고 그는 회상했다.

김씨도 이 시기에 봉제공장에 발을 들였다. 지인의 추천이었다. 8만원짜리 전세방 살이를 하며 바느질을 배워나갔다. 일은 어려웠다. 옷에 구멍을 메우는 기술을 익히는 데 꼬박 삼 년이 걸렸다. 힘들었지만 먹고 살려면 해야 했다. 그 시절 여공은 모두 같은 상황이었다. “다들 자식들 먹이고 공부 가르쳐야 하는 여성들이었어. 어떻게든 돈을 벌어야 하니까. 바느질로 여러 목숨 살린 거지” 김씨는 말했다.

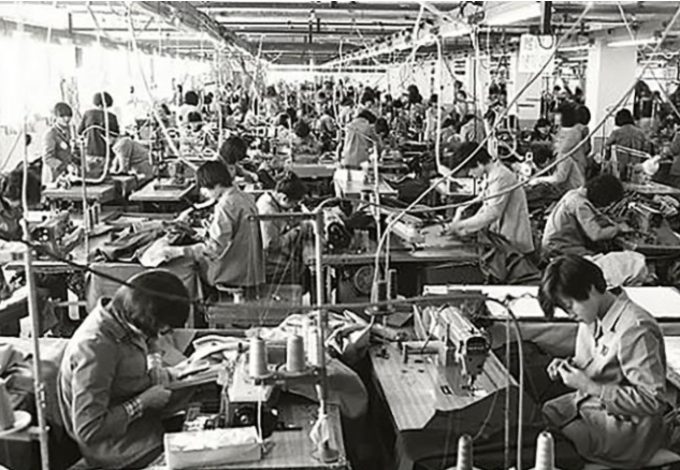

김씨를 비롯한 이들은 밀려드는 수출 물량을 맞추기 위해 오전 7시에 출근해 다음 날 오전 5시에 퇴근하는 올나이트 근무를 일주일 내내 했다. 짧으면 12시간, 길면 22시간 바늘 끝만 보고 살았다. “그때는 힘든 시대라 건강이 안 좋아져도 악착같이 일했어. 쓰러질 걸 참아내면서” 김씨는 장시간 일하다 폐결핵에 걸리는 등 몸이 망가지는 동료를 많이 봤다. 희생의 끝은 또 다른 희생이었다.

2000년대 이후부터는 기계가 봉제 노동자의 삶을 압박했다. 이전과는 확실히 달랐다. 수동으로 기계를 돌릴 필요도 없었다. “예전엔 기계에서 옷이 팔, 몸통, 목 부분 다 따로 나왔어. 사람이 오버로크 바느질로 옷을 일일이 붙였는데, 이제는 옷이 기계에서 한 번에 나오거든. 바느질할 부분이 줄어들었지” 산업이 더 이상 사람 손을 필요로 하지 않자 많은 이가 짐을 싸 돌아갔다.

이제는 봉제 일을 배우려고 오는 이도 없다. 바늘을 잡은 이후 김씨는 무엇인가를 계속 떠나보내야 했다. 시간도 동료도 호황이었던 봉제 산업도 김씨를 두고 흘러갔다. “옛날에 어쩔 수 없이 시작한 일을 48년이나 했다니. 배우질 못해서 이렇게 끝나지만, 그래도 아직 내 바늘이 필요한 곳이 있으니까” 사람 소리 나지 않는 공장에서 기계가 완성하지 못한 옷을 꿰매던 김씨가 말했다.