모든 사람이 정이(김현주)만 본다. 넷플릭스 영화 ‘정이’(감독 연상호)는 전투용병 A.I. 정이의 미션 성공 여부에 사활을 건 사람들의 이야기다. 오랜 기간 연구해왔지만 극복하지 못하는 순간이 반복되며 모두가 지쳐간다. 영화는 정이가 아닌 서현(강수연)에게 주목한다. 아무도 느끼지 못하지만, 서현의 내부에서 무언가가 끓어오르기 시작하며 새로운 이야기가 펼쳐진다.

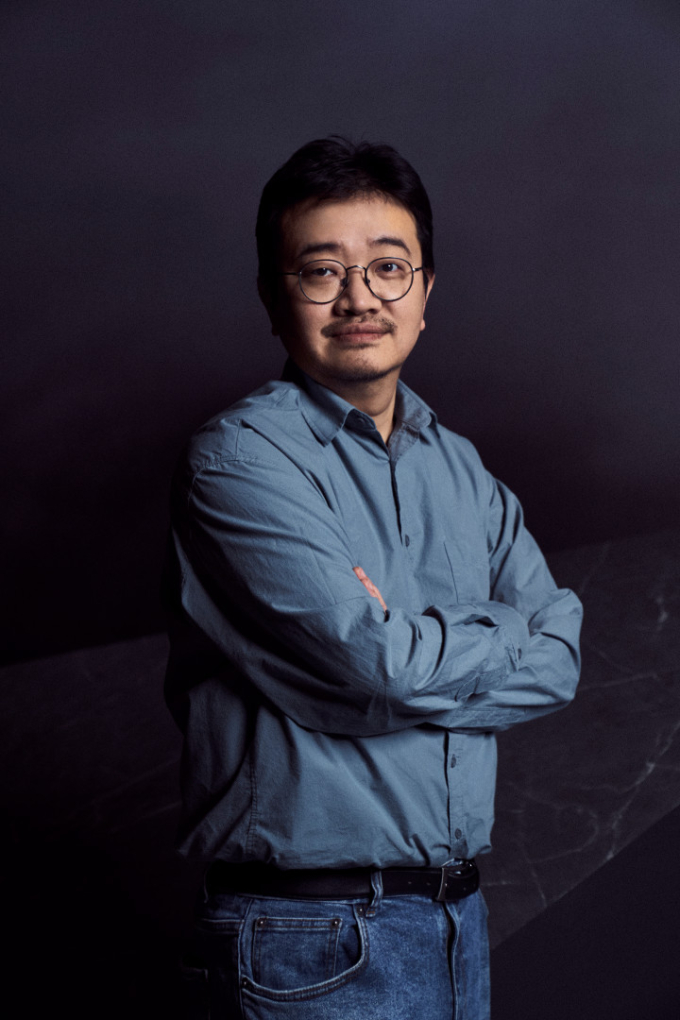

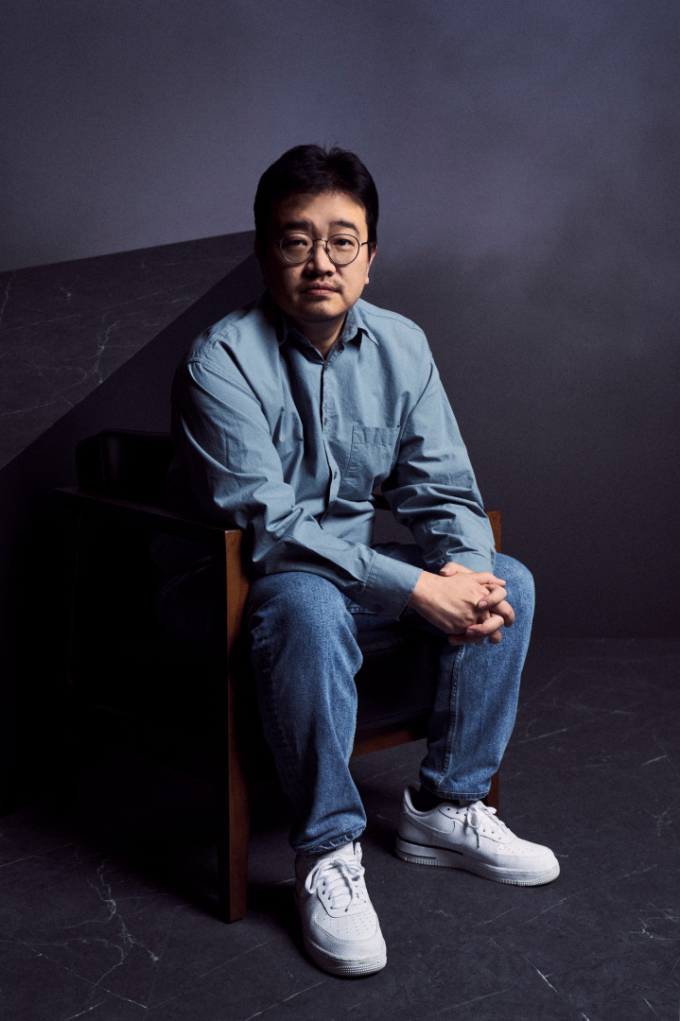

지난 18일 서울 팔판동 한 카페에서 만난 연상호 감독이 가장 먼저 꺼낸 얘기는 신파였다. 관객들이 눈물을 흘리게 하는 멜로에 빠졌다는 이야기였다. 영화 ‘부산행’(감독 연상호) 촬영 당시 배우 공유와 김수안이 헤어지는 상황을 연기하는 걸 보고 펑펑 우느라 컷을 외치지 못했던 이야기도 했다. 차기작이었던 영화 ‘염력’(감독 연상호)을 마친 후 “멜로와 SF가 결합하면 어떤 게 나올까” 상상했다.

“SF는 매우 낯선 장르잖아요. 어떻게 하면 대중에게 쉽게 전달할 수 있을까. 만약 쉬운 방식으로 전달이 되는 영화면 메시지나 주제가 얕으면 안 되겠다고 생각했어요. 곱씹을수록 생각할 가치가 있는 주제였으면 좋겠다고 생각했죠. 그래서 생각한 게 엄마와 딸이에요. 유일한 유대관계를 끊고 해방해주는 딸의 이야기를 떠올렸습니다. 처음 썼을 땐 꽤 많은 예산일 게 확실하고, 이 이야기만으로 영화화될지 회의적이었어요. 한동안 폴더에 넣어뒀던 걸 넷플릭스 ‘지옥’을 촬영할 때 꺼내서 다시 봤어요. 만약 그 역할을 강수연 선배가 하면 어떨까 하는 생각이 들었어요. 한국 영화를 방화라 부르던 시기에 고전적이고 우아한 방식으로 연기하는 배우시잖아요. 강수연 배우가 이 역할을 연기하면 유니크한 기획일 수 있겠다는 생각이 들었어요. 그러니까 ‘정이’를 만들고 싶어졌습니다.”

과거 인연이 있긴 했다. 연상호 감독이 데뷔작인 애니메이션 ‘돼지의 왕’으로 부산국제영화제에 초청된 2011년이었다. 주차장에서 담배를 피고 있는데 칸 영화제 프로그래머였던 누군가가 말을 걸었다. 지나가다가 영어를 못해 난감해하는 모습을 보고 통역을 도와준 게 배우 고 강수연이었다. ‘정이’ 출연 제안을 하려고 장문의 문자를 보냈지만, 답이 없었다. 부산국제영화제 프로그래머를 통해 전화했고, 대본을 보내면서 출연이 성사됐다. 알고 보니 강수연도 연상호 감독이 출연 제안을 할 리 없다고 생각하며 누군가 장난으로 보낸 문자로 알았다고 했다.

“호기롭게 출연 제안을 했지만, 막상 걱정을 많이 했어요. 강수연 선배님이 영화를 찍던 시절은 배우가 작은 감정까지 모두 표현하는 것이 미덕이었잖아요. 전 제발 좀 억제해달라는 얘기를 많이 했어요. 그럼 강수연 배우가 나한테 아무것도 하지 말라는 거냐고 하셨죠. 전 아무것도 하지 말다가 뒤에서 한번 터뜨려달라고 얘기했고요. 그리고 제 말 그대로 해주셨어요. 조용히 뭔가를 품고 있다가, 나중에 김현주 배우와 대화하는 장면에서 터뜨렸죠. 강수연 배우가 그 장면에서 얼마나 표현해야 하는지 물어서 전 100을 표현해달라고 했어요. 그럼 제가 그 장면에서 소리를 없애서 40 정도로 가린다고 했죠. 실제로 140 이상을 해주신 것 같아요. 거의 전율에 가까웠습니다.”

연상호 감독은 모든 대중을 만족시키기 쉽지 않다는 걸 안다. 한때 매 작품 모든 대중을 만족시키는 아티스트 감각이나 재능을 갖고 싶다고 생각했다. 꿈 같은 일이었다. 오히려 그러면 영화가 재미없어질 것 같았다.

“주변에서 너처럼 마이너 성향인 애가 메이저인 척하느라 얼마나 고생이냐고 해요. 동의하는 면이 있어요. 서양화과 전공으로 대학교에 다니면서 미술 작품이 왜 좋은지 잘 몰라서 답답했어요. 좋다고 해도 전 잘 모르겠더라고요. 그래서 대중 예술을 택한 면도 있어요. 제가 영화를 만드는 원리는 단순해요. 성별, 나이, 학력 상관없이 대중이 똑같은 걸 받으면 좋겠어요. 그리고 얕지 않았으면 좋겠고요. 곱씹을수록 새롭게 생각할 거리가 있는 영화를 하고 싶은 거죠. 그걸 생각하며 영화를 만들어요.”

연상호 감독은 신파에 쏟아지는 비판도 알고 있었다. “세상에 비판을 듣고 싶은 사람이 누가 있겠나”라고도 했다. 비판받는 건 신파의 잘못이 아니라고 생각했다. 연출 방식이 서투른 탓이라고 믿었다. 오히려 신파를 잘 구현한 고전 멜로에 대한 존경심이 점점 커졌다. 더 파보고 싶은 마음이 강해졌다.

“나름대로 영화를 하면서 멜로드라마에 대해 연구를 많이 했다. 할 때마다 생각보다 정말 어렵다고 느껴요. ‘부산행’에선 그 맥락에서 배우의 연기가 맞아떨어졌다고 생각해요. 욕심이 많이 생겼어요. 어떻게 하면 신파를 효과적으로 잘 구현할 수 있을까 생각하고, 이렇게 저렇게 하는 중에 나온 작품이 ‘정이’죠. 전 멜로 장르를 카운터펀치로 생각해요. 어깨가 아니라 옆구리를 쳐야 하는데 그게 어려운 거죠. 어떻게 하면 잘할 수 있을까, 어떤 식으로 해야 할까 고민이 여전히 진행 중입니다.”

이준범 기자 bluebell@kukinews.com