2000년대 초반은 한국영화의 르네상스였다. 참신한 시도가 돋보이는 작품이 쏟아지고 세계 유수영화제에서 낭보를 전하기 시작하던 때. 극장을 찾는 관객 수가 많아지면서 역대 최초로 1000만 영화가 나왔으며, N차 관객이라는 개념도 처음 등장했다. 우리나라를 대표하는 여러 명감독이 두각을 드러낸 것도 이때부터다.

그렇다면 한국영화 시장은 하루아침에 대성한 걸까? 정답은 당연히 아니다. 27일 공개된 넷플릭스 다큐멘터리 ‘노란문: 세기말 시네필 다이어리’는 오늘날 세계로 뻗어나간 ‘K영화’의 토대가 된 1990년대 영화광들을 다루며 해답을 제시한다. 봉준호 감독이 대학생 시절 처음으로 영화를 접한 영화연구소 노란문을 주 무대로 삼는다.

이 다큐멘터리는 각 개인의 기록으로 시작해 시대를 조명한다. 어린 시절부터 영화를 좋아해 감독이 되길 꿈꾸던 청년 봉준호는 대학 시절 노란문에 가입해 처음으로 영화를 공부한다. 독재 정권 타도로 불타오르던 대학생들이 하나둘씩 제 꿈을 찾아 에너지를 쏟던 때였다. 봉 감독을 비롯해 영화에 꿈을 갖고 있던 시네필 새싹들은 최종태 감독을 중심으로 뭉치며 영화연구소 노란문을 조직한다. 독립영화협의회와 바리터, 영화제작소 청년, 장산곶매 등 여러 영화 집단이 이름을 떨치던 그 시기, 노란문은 조용히 태동했다. 영상에서 봉 감독은 “2000년대 초중반 영화제에 가면 ‘이런 감독들이 어디서 한꺼번에 나왔냐’는 질문을 받곤 했다”면서 “영화를 의식적으로 공부해 감독이 된 ‘시네필’들이 산업에 진출한 최초 세대가 아닐까 생각한다”고 했다.

당시부터 영화를 좋아했던 사람들이라면 공감할 만한 내용이 빼곡하다. 보고 싶은 영화를 구하기 위해 청계천 상가를 드나들던 모습부터 컴퓨터의 보급, 죠그셔틀 리모컨 출시 등 그때 그 기억을 되짚는 맛이 좋다. 격변하는 물결 속 봉준호는 영화를 숏과 컷 단위로 분석하며 촬영과 연출을 익히기 시작한다. 노란문이 동아리에서 영화연구소로 몸집을 불리며 봉준호 역시 영화인으로 착실히 성장한다.

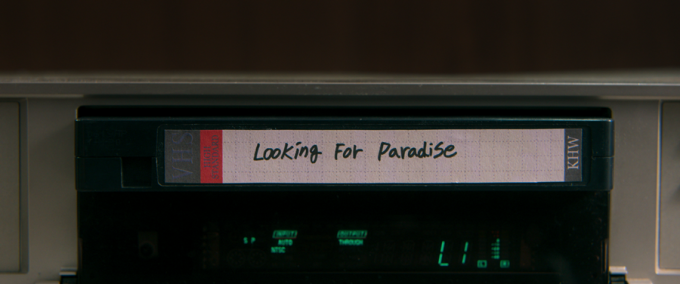

봉 감독의 초창기 미공개 애니메이션인 ‘룩킹 포 파라다이스’다. 한 고릴라가 자신을 공격하는 애벌레를 피해 어둡던 지하실을 벗어나 낙원을 찾아가는 이야기다. 한 컷씩 촬영해 이어 붙이는 스톱모션 애니메이션이다. 23분 동안 자연스럽게 고릴라에 감정을 이입하게 하는 솜씨가 일품이다. 노란문 회장이었던 최 감독은 “봉준호 영화의 에센스가 그 애니메이션에 모두 담겨 있다”고 짚었다.

영화가 산업으로서 몸집을 갖추기 시작한 1990년대 중후반, 노란문은 자연스럽게 쇠퇴를 맞는다. 영화가 누군가에겐 낭만이고 또 다른 누군가에겐 직업으로 받아들여지던 시기였다. 봉준호는 “1992~1993년이 불꽃처럼 타올랐다”며 “돌이켜보면 그때만큼 열정적으로 영화에 미쳐있던 시간이 없었다”고 회고했다. 다큐멘터리는 봉 감독 외에도 노란문 회원들의 어제와 오늘을 담는다. 다들 각자의 인생을 살아가는 와중에도 영화를 꿈꾼 열망만은 그대로다. 보다 보면 마음에도 작게나마 불꽃이 피어오른다. 봉 감독의 풋풋한 영화 꿈나무 시절을 보는 재미도 쏠쏠하다. 넷플릭스에서 시청 가능.

김예슬 기자 yeye@kukinews.com