금융당국이 장기 연체 채무를 일괄 소각하는 ‘새도약기금’ 조성을 추진하고 있지만, 보험업계의 출연 방식이 정리되지 않으면서 논의가 장기화되고 있다. 은행·여신전문금융회사·저축은행이 이미 분담 기준을 확정한 것과 달리, 보험사는 회사별 부담 기준을 둘러싼 이견을 좁히지 못해 출연 일정이 늦어지는 모습이다.

13일 금융권에 따르면 새도약기금은 7년 이상 갚지 못한 5000만원 이하의 채무를 정부가 매입해 일괄 소각하는 제도다. 과도한 채무로 어려움을 겪는 차주가 다시 경제활동을 할 수 있도록 돕기 위한 취지로, 이 빚을 사들이기 위해 금융회사들이 공동으로 기금을 조성 중이다.

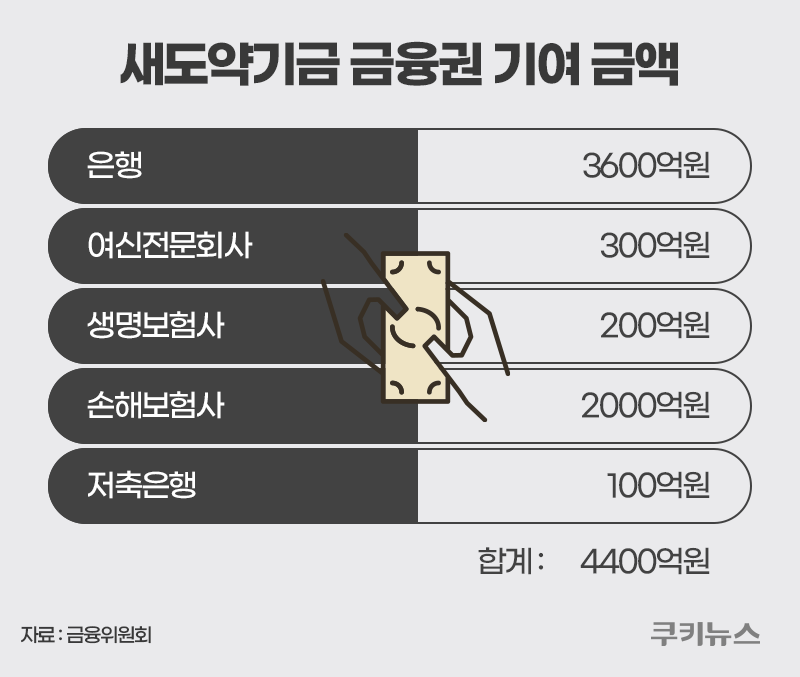

채권 매입에 필요한 기금 규모는 총 8400억원이다. 한국자산관리공사(캠코)가 4000억원을 출자하고, 나머지 4400억원은 금융회사들이 나눠 부담한다.

업권별 부담액은 △은행 3600억원 △여신전문금융회사 300억원 △생명보험 200억원 △손해보험 200억원 △저축은행 100억원이다. 이 가운데 은행·여전사·저축은행은 지난해 회사별 분담 방식이 확정됐고, 은행권은 출연금 납부까지 마쳤다. 여신업권도 내부 이견으로 진통을 겪은 끝에 분담 기준을 정했다. 장기 연체채권 보유액 비중에 따라 카드업권이 272억8000만원(90.9%), 캐피탈업권이 27억2000만원(9.1%)을 부담하기로 했다.

반면 보험업계는 출연 방식 논의가 여전히 제자리걸음이다. 생명보험과 손해보험 모두 회사별 분담 기준을 놓고 이견을 좁히지 못하고 있어서다. 특히 연체 채권을 보유하지 않은 회사들까지 동일한 분담금을 부담해야 하는 구조에 대한 반발이 크다.

일부 생명보험사는 가계대출을 거의 취급하지 않아 연체 채권이 전혀 없음에도 동일한 부담을 져야 한다는 점을 문제로 제기하고 있다. 보험업계 관계자는 “어떤 기준을 적용하느냐에 따라 회사별 분담 규모가 달라지다 보니 합의안을 도출하는 데 시간이 다소 걸리고 있다”고 말했다.

또 다른 업계 관계자는 “상생과 사회적 안전망 구축이라는 기금의 취지에는 공감하지만, 회사별 이익 규모가 크게 다른 상황에서 분담 비율의 형평성이 필요하다”고 토로했다.

손해보험업계 역시 논의가 제자리걸음이다. 핵심 쟁점은 새도약기금이 매입할 연체 채권이 SGI서울보증에 집중돼 있다는 점이다.

SGI서울보증은 일반 보험사와 달리 채무자가 돈을 갚지 못할 경우 대신 책임지는 ‘보증’ 업무를 주력으로 한다. 전세자금 대출 보증이나 공사 이행 보증 등이 여기에 해당한다. 채무자의 빚을 대신 갚은 뒤 일정 기간에 걸쳐 상환을 받아내는 방식이어서 채권 보유 규모가 클 수밖에 없다.

업계는 손해보험업권 전체의 새도약기금 대상 채권 가운데 약 90%를 SGI서울보증이 보유하고 있는 것으로 보고 있다. 이로 인해 다른 회원사들의 공감을 얻기가 쉽지 않다는 지적이 나온다.

SGI서울보증은 단순한 채권 보유 비중이 아니라 은행권 등에서 활용하는 ‘이익 기준’ 등 보다 합리적인 산정 방식을 적용해야 한다는 입장이다. 채권 규모만으로 분담금을 정하기보다 각 금융회사의 수익 창출 능력 등을 함께 고려해야 한다는 취지다. SGI서울보증 관계자는 “합리적인 수준에서 분담금이 결정될 수 있도록 지속적으로 의견을 내고 있다”고 말했다.