6개월이 지났지만 상처는 아물지 않았다. 7세 아이는 꼭꼭 숨겨왔던 속내를 담임선생님에게 털어놨다. 아이는 엄마의 죽음을 자기 탓이라고 생각한다. 엄마는 지난 3월 코로나바이러스감염증-19(코로나19)로 세상을 떠났다. 가족 중 가장 먼저 확진 판정을 받은 이는 아이였다.

코로나19 사망자 2만8000여명. 숫자 뒤에 더 많은 사람이 있다. 코로나19로 가족을 떠나보낸 이들이다. 이 중에는 보호자를 잃은 미성년자도 있다. 국내에서 코로나19로 보호자를 잃은 아동은 700명에 달할 것으로 보인다. 이들을 위한 대책이 필요하다는 지적이 나온다.

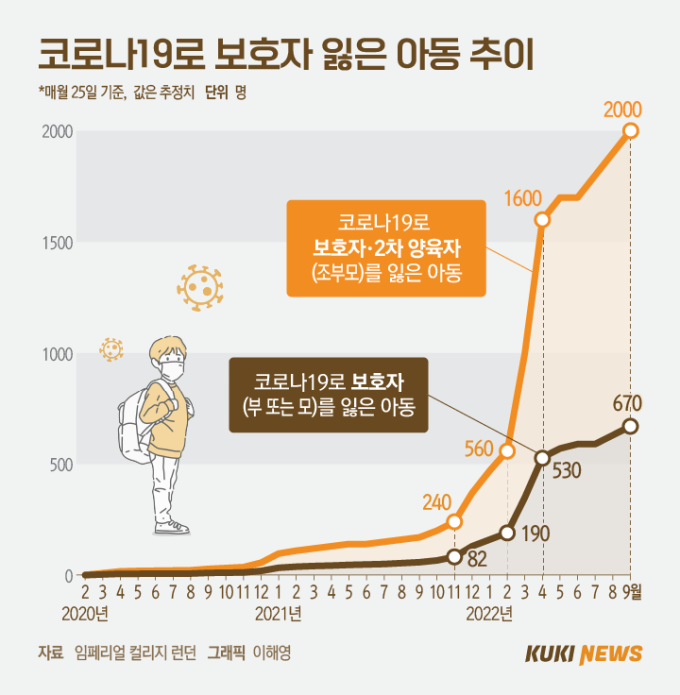

29일 영국 임페리얼 런던 컬리지 연구 결과에 따르면 코로나19로 보호자를 잃은 국내 미성년자(만 18세 미만) 추정치는 680명이다. 부 또는 모, 혹은 부모 모두 세상을 떠난 경우다. 함께 거주하거나 양육을 도운 조부모 등 2차 보호자를 잃은 미성년자의 수를 더하면 2000명으로 추정된다. 연령과 성별이 구분된 코로나19 사망자 수, 2003년 이후 출산율 통계, 연령별 1인당 자녀 수 등을 토대로 계산했다. 같은 날 기준, 국내 코로나19 사망자는 2만8364명이다. 이 중 30~50대 사망자는 1698명이다. 미성년 자녀를 둔 부모일 가능성이 있는 연령대다.

몸도 고되지만 정신적인 고통이 더 크다. A씨는 “가족 중 코로나19에 처음 걸렸던 자녀가 엄마의 죽음을 자기 탓이라고 여기고 있다”며 “상담도 받고 시간이 흘러 괜찮아진 줄 알았는데 가슴이 미어진다. 아이들에게 여전히 트라우마로 남아 있다”고 토로했다. 이어 “아이들에 대한 지원은 찾아볼 수 없었다”며 “가족을 떠나보낸 피해자들만 모든 어려움을 감내해야 하는 상황”이라고 말했다.

코로나19로 부 또는 모가 사망한 다른 가정들도 사정은 비슷했다. 일부 가정은 주 양육자 중 1명이 사망하자 아동을 돌보기 위해 조부모의 도움을 받고 있다. 조부모가 거주하는 지역으로 거처를 옮기기도 했다. 생계를 책임지던 주 양육자가 사망해 경제적으로 곤란한 상황에 직면했다.

대규모 전염병 사태에서 확진자 가족은 가까운 이들의 외면을 받기도 한다. 지난 2014년 에볼라 바이러스가 강타한 서아프리카 일대에서 돌봄 받지 못하는 아동들이 늘어났다. 보호자가 에볼라로 사망하면 친척조차 아동을 거두지 않았다. 한국에서도 코로나19 유행 초창기 가족이 확진돼 사망한 경우, 사회적 낙인을 견뎌야 했다. 해외로 이주한 가정도 있다. 지인을 코로나19로 잃은 B씨는 “아이 엄마였던 친구가 사망한 후, 아이를 돌봐줄 사람이 없어 (남편이) 곤란을 겪었다. 지역 사회의 시선도 따뜻하지 않았다”며 “(해당 가족은) 타지역으로 떠났고 모든 연락이 두절됐다”고 이야기했다.

제대로 된 통계조차 없다. 주소득자가 코로나19로 사망하면서 생계가 위태로워진 가정이 있지만, 정부는 관련 실태 조사에 손을 놓고 있다. 일부 지방자치단체 복지 담당 공무원들은 “코로나19로 가장 등이 사망해 가계 곤란을 호소하는 가구가 있었다”면서 “사례 수집을 따로 진행하고 있지는 않다”고 말했다.

코로나19로 보호자를 잃은 아동 문제는 전 지구적이다. 해외에서는 위기에 빠진 아동을 위해 다양한 대책 마련에 나서고 있다. 인도네시아는 아동보호위원회(KPAI)와 지방정부가 협력해 코로나19로 보호자를 잃은 아동 현황을 파악하고, 특별 보호하는 조치를 명령했다. 미국·브라질·멕시코·페루는 별도 기금을 마련해 학비와 거주비, 생활비를 지급한다. 미국 뉴욕주는 지역 사회의 도움을 받을 수 있는 가족자원센터를 운영한다.

양육자에 대한 지원이 필요하다는 의견도 나왔다. 정재훈 서울여자대학교 사회복지학과 교수는 “한국은 대규모 감염병 같은 위기 상황이 발생했을 때, 보호자 잃은 아동을 대신 건사할 양육자가 잘 나타나지 않는다”며 “대부분 재정지원이 저소득층에 쏠려 있어 양육 부담을 덜어줄 보편적 사회보장제도가 미흡하기 때문”이라고 분석했다. 정 교수는 “국가가 나서야 한다”며 “아이 키울 때 드는 기본적인 비용을 폭넓게 지원해주는 게 필요하다”라고 조언했다.

이소연, 최은희, 민수미 기자 soyeon@kukinews.com