이재명 정부가 ‘기후금융’을 핵심 국정과제로 내걸고 탄소중립 실현에 속도를 내고 있지만, 자금 공급의 중추인 국내 5대 시중은행은 오히려 탄소다배출 산업에 대한 대출을 대폭 늘린 것으로 드러났다.

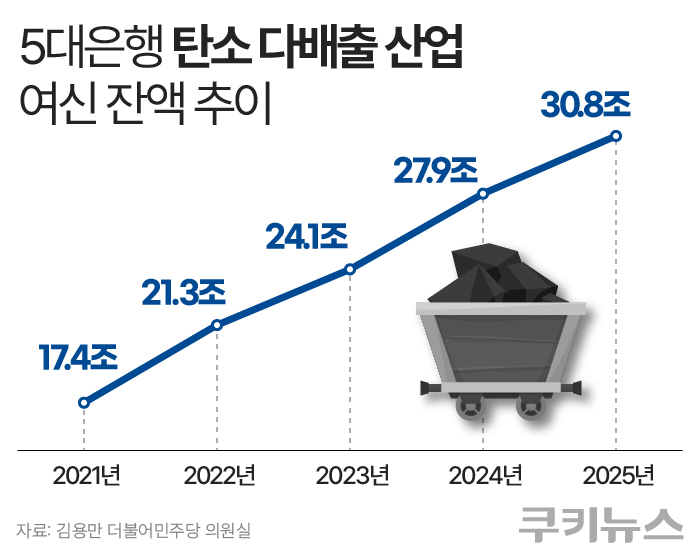

11일 쿠키뉴스가 국회 정무위원회 소속 김용만 더불어민주당 의원실을 통해 입수한 자료를 분석한 결과, 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·농협)의 한국표준산업분류(KSIC) 기준 6대 고탄소 업종 여신 잔액 합계는 지난해 말 기준 30조8057억원으로 집계됐다. 2021년 말(17조4174억원) 대비 76.9% 증가했다. 고탄소 업종에는 석탄광업, 코크스·연탄 및 석유정제품, 1차 금속, 비금속 광물제품, 화학 물질 및 화학제품 제조업, 화력발전업 등 6개 업종이 포함됐다.

5대 은행의 여신 잔액은 4년 새 단 한 차례의 감소 없이 지속적으로 불어났다. 연도별로 살펴보면 △2021년 17조4000억원 △2022년 21조3000억원 △2023년 24조1000억원 △2024년 27조9000억원 △2025년 30조8000억원으로 매년 두 자릿수 안팎의 상승세를 보였다.

은행별로는 우리은행의 증가세가 가장 가팔랐다. 우리은행의 탄소 산업 여신 잔액은 2021년 2조276억원에서 2025년 4조7325억원으로 약 133% 급증했다. KB국민은행 역시 같은 기간 2조6423억원에서 5조4685억원으로 107%가량 늘었다. 이어 하나은행이 4조2130억원에서 7조3986억원으로 약 76%, 신한은행은 6조5138억원에서 10조5266억원으로 약 62% 증가했다. 농협은행은 2조207억원에서 2조6794억원으로 33%가량의 증가율을 기록했다.

특히 모든 은행에서 화학 업종의 여신 비중이 압도적이었다. 하나은행이 71.07%(5조2585억원)로 가장 높은 수준을 기록했다. 국민은행은 66.43%(3조6328억원), 농협은행은 55.68%(1조4920억원), 우리은행은 54.00%(2조5557억원), 신한은행은 50.90%(5조3586억원)로 집계됐다.

은행권의 행보는 탄소중립을 핵심 국정 과제로 내건 이재명 정부의 정책 기조와 간극이 크다는 지적이 나온다. 이재명 정부는 에너지 대전환과 탈탄소 전환을 국가 성장 전략으로 제시한 바 있다. 이 대통령은 2022년 대선 출마 선언 당시부터 “에너지 대전환은 피할 수 없는 흐름이며 위기를 기회로 만들어야 한다”고 강조했고, 지난 대선 공약에서는 ‘기후위기 대응 및 산업구조의 탈탄소 전환’을 10대 공약으로 내걸었다. 집권 후에는 32년 만에 조직 개편을 통해 기후·에너지·환경 기능이 통합된 ‘기후에너지환경부’를 신설하며 정책 의지를 분명히 했다. 금융당국 역시 탄소감축 효과가 입증된 친환경 분야로 자금이 안정적으로 흘러갈 수 있도록 녹색여신 제도 정착을 추진 중이다.

2050 넷제로 로드맵 ‘공염불’ 우려

은행권은 탄소 다배출 업종 여신 확대를 둘러싼 지적에 “불가피한 측면이 있다”는 입장이다. 한 시중은행 관계자는 “과거에 맺은 대규모 PF 대출은 수천억원을 한 번에 집행하는 것이 아니라 6개월, 1년 단위로 나눠 실행하는 구조라 신규 취급이 많지 않더라도 기존 약정분이 계속 집계될 수 있다”고 주장했다. 또 “철강·석유화학 업종에는 고용 인원이 많은 기업이 많아 대출을 일괄적으로 차단하면 산업과 고용에 오히려 리스크가 될 수 있다”고 설명했다.

하지만 이 같은 해명만으로는 충분하지 않다는 반론도 나온다. 이전 정부부터 한국형 녹색분류체계(K-택소노미) 개정 등 제도 정비가 추진됐고, 글로벌 금융시장의 기후금융 기준이 강화됐음에도 뚜렷한 변화가 없었기 때문이다. 기존 약정분 집행이라는 특수성을 감안하더라도, 증가율이 여전히 두 자릿수로 나타나고 있다는 점은 국내 은행권이 국제적 전환 신호에 충분히 대응하지 못했다는 평가를 뒷받침한다.

현재처럼 고탄소 산업에 대한 여신 공급이 늘어나는 추세라면, 은행권의 탈탄소 목표는 실현 불가능한 공염불에 그칠 가능성이 높다. 5대 시중은행은 2050년까지 금융배출량을 ‘0’으로 만드는 넷제로(Net Zero) 로드맵을 세운 상태다. 금융배출량은 금융기관이 대출이나 투자, 주식·채권 매입을 통해 간접적으로 영향을 미친 온실가스를 측정한 것으로, 금융기관의 온실가스 감축 노력을 평가하는 지표다. 각 사별 감축 로드맵에 따르면, 5대 은행은 2030년 최대 33.7%에서 2040년 최대 64.6%까지 배출량을 낮출 계획이다.

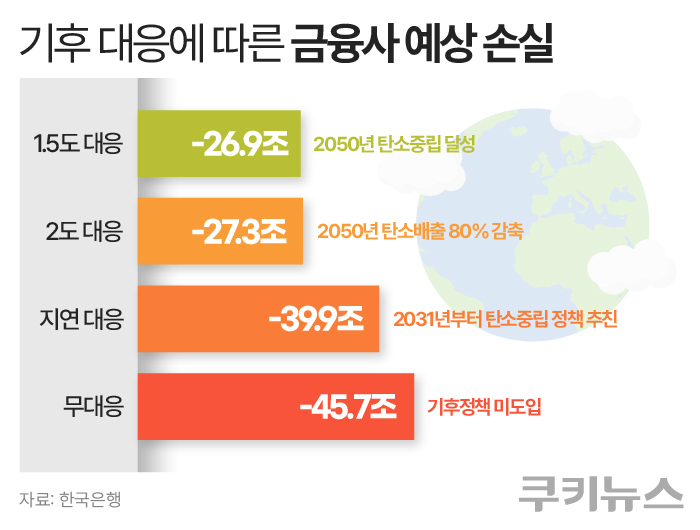

“기후변화 무대응 시 46조 손실”…은행권 건전성 시한폭탄

기후변화는 금융안정을 위협하는 요인이기도 하다. 한국은행·금융감독원이 공동 실시한 기후변화 스트레스 테스트에 따르면, 탄소 감축 정책을 얼마나 빨리 또 강하게 시행하느냐에 따라 국내 금융권 손실 규모가 크게 달라지는 것으로 나타났다. 전 세계가 2050년까지 탄소중립을 달성하거나 탄소배출을 80% 감축할 경우 예상 손실은 27조원 안팎에 그친다. 반면 기후위기에 별다른 조치를 취하지 않는 ‘무대응’ 시나리오에서는 상황이 급변한다. 이상 고온과 강수 피해로 인한 기업의 담보 가치 하락과 대출 부실, 투자 기업의 주가 폭락 등이 겹치면서 2100년까지 손실이 최대 45조7000억~46조원에 달하는 것으로 추산됐다. 대출이 주력인 은행의 경우 전체 예상 손실의 95% 이상이 신용손실에서 발생해, 장기적으로 은행 건전성을 흔들 수 있다는 경고가 나온다.

전문가들은 구조적 한계를 인정하면서도, 지금과 같은 고탄소 중심 대출 구조를 방치해선 안 된다고 제언했다. 김종대 인하대 녹색금융대학원 주임교수는 “석탄·석유 등 화석연료 투자는 수익성이 높기 때문에 은행이 자발적으로 관련 대출을 극적으로 줄이긴 어렵다”면서 “정부가 예산·보조금 확대를 통해 고탄소 대출을 줄이고 재생에너지·저탄소 전환 프로젝트 여신을 늘리도록 강하게 요구해야 한다”고 말했다. 이어 “NDC(국가온실가스감축목표)에 맞춰 전환금융에 대한 가이드라인을 세우고, 재생에너지 프로젝트를 적극적으로 발굴·지원하는 것도 정부의 역할”이라고 덧붙였다.

은행권의 자발적인 노력이 뒤따라야 한다는 의견도 있다. 한국은행 지속가능성장연구팀은 2024년 보고서에서 “공시한 금융배출량 감축 목표와 실적치 간 괴리가 큰 은행은 평판리스크와 글로벌 투자자금 이탈로 경쟁력이 떨어질 수 있다”며 금융배출량을 신용공급 잔액으로 나눈 ‘익스포저 단위당 금융배출량’을 보완 지표로 활용할 것을 제언했다. 온실가스 다배출 산업에 대한 신용공급을 무작정 줄이는 부작용은 피하면서도, 기업의 감축 노력을 보다 정교하게 관리할 수 있다는 이유에서다. 이와 함께 중소·중견기업의 저탄소 설비 전환에 세액공제와 배출권 수익을 연계한 ‘인센티브형 대출’ 설계도 대안으로 제시했다.

향후 고탄소 여신을 줄이기 위한 대출 포트폴리오 조정도 은행권의 숙제로 꼽힌다. 또 다른 시중은행 관계자는 “은행들도 RE100 참여 등 자체적인 탄소 감축 노력을 하고 있고, 고탄소 업종에 대한 대출 비중을 조정해야 한다는 문제의식은 공유하고 있다”면서도 “어떤 업종을 어디까지 지원할지는 정부 가이드라인과 산업 현황을 함께 보면서 정교하게 조정할 수밖에 없다”고 말했다. 그러면서 “현실적으로는 정부 정책에 발맞춰 신규 취급액을 중심으로 전환금융 비중을 늘리는 방식으로 대응하게 될 것”이라고 내다봤다.

김용만 더불어민주당 의원은 “탄소중립 산업구조로의 전환을 위해 금융의 역할이 그 어느 때보다 중요한 시점”이라며 “정부가 기후금융 확대와 ESG 공시 의무화 등을 국정과제로 채택한 취지에 맞게, 금융권도 기존 고탄소 산업 지원에만 머물러 있는 구조를 시급히 개선해야 한다”고 강조했다.