한국이 글로벌 임상시험 허브로 도약하기 위한 시도를 이어가고 있지만, 복잡한 의약품 허가 절차와 경직된 규제 시스템은 혁신신약 개발의 걸림돌이다. 그러는 사이 중국이 치고 올라와 임상시험 강국으로 떠올랐다. 업계는 이를 해소하기 위해 병원, 학계, 국내 제약·바이오기업, 글로벌 제약사가 협력하는 다자간 연구 생태계를 조성해 오픈이노베이션을 강화해야 한다고 조언한다.

한국글로벌의약산업협회(KRPIA)는 23일 창립 25주년을 맞아 반포한강공원 채빛섬에서 포럼을 개최하고 미국 머크(MSD), 존슨앤드존슨 등 글로벌 제약사 관계자들과 국내 임상시험 환경에 대한 인사이트를 공유했다.

한국은 △빠른 환자 모집 △높은 품질·규제 신뢰성 △비용 효율성 등을 강점으로 내세워 글로벌 임상시험 강국으로 꼽힌다. 국가임상시험지원재단 ‘한국임상시험백서 2024’에 따르면, 2023년 한국은 전 세계 임상시험 4위를 기록했다. 서울만 놓고 보면 2017년 이후 7년째 전 세계 임상시험 도시 점유율 1위를 수성했다.

전 세계 의뢰자 주도 임상시험만 놓고 보면 2023년 기준 한국은 20개국 중 의약품 임상시험 점유율 4.04%를 차지했다. 점유율은 2019년 3.25%, 2020년 3.68%, 2021년 3.73%, 2022년 3.75%로 꾸준히 증가했다. 2023년 의뢰자 주도 다국가 임상시험 점유율은 3.39%를 차지하며 전체 10위를 차지했다.

한국은 임상시험 강국으로서 자리매김했지만, 제약·바이오산업 급성장 속 까다로운 규제는 성장에 발목을 잡고 있다. 반면 해외 규제기관들은 활발한 임상시험에 대응하기 위해 잇따라 임상시험 규제를 완화하고 있다. 미국 식품의약국(FDA)은 지난 6월 ‘국가우선순위 바우처(CNPV)’ 프로그램을 신설했다. 이 바우처는 현재 10~12개월 걸리는 신약 승인 심사 기간을 1~2개월로 단축하는 것이 목표다. 덴마크도 지난달 임상 1상, 1/2상 등 초기 단계 임상시험 신청에 대해 2주 안에 승인 여부를 결정하는 ‘신속 심사제’ 도입 계획을 발표했다.

영국 의약품건강관리제품규제청(MHRA)은 다음 달부터 임상시험 변경 승인 절차 간소화 정책인 ‘Route B 실질적 변경 프로세스’를 시범 운영한다. 종전에는 임상시험 중 적응증이나 용량, 제형 등을 변경하려면 별도의 허가가 필요했지만, 이 프로세스를 도입하면 사전에 정의된 요건을 충족하면 통보만으로 변경된 임상을 진행할 수 있다. MHRA는 6개월 시범 운영 기간을 거쳐 정식 시행을 고려할 방침이다.

가장 눈에 띄는 곳은 중국이다. 전 세계 의뢰자 주도 임상시험 상위국가 점유율에서 중국은 2022년 11.34%에서 2023년 13.59%로 급증하며 2위를 차지했다. 반면 점유율 1위 미국은 2022년 23.57%에서 22.02%로 줄어들었다. 영국도 3.68%에서 3.51%로 감소했다. 혁신의약품 허가 수도 미국 다음으로 많다. 2024년 전 세계 103개의 혁신의약품이 허가됐는데 미국이 41개, 중국이 39개였다. 또 글로벌 라이선스 거래가 중국에서 94건 성사되며 510억달러 규모의 가치를 창출했다.

전문가들은 한국의 임상시험이 불과 30년도 안 되는 시간 동안 엄청난 성장을 이뤘지만, 중국이 임상시험 승인 기간을 대폭 단축하는 등 규제를 개선하고 있어 국내 입지가 흔들리고 있다고 짚었다. 이현주 한국MSD 임상연구부 전무는 “2020년 코로나19 팬데믹 시기에 많은 나라가 락다운으로 임상시험을 멈췄을 때도 한국은 K-방역을 바탕으로 연구를 이어갔다”며 “그러나 중국 등 주요국이 자국 내 임상시험을 확대하기 위한 정책을 강화하는 등 입지를 강화하고 있다”고 말했다.

이어 “한국도 이제 전략적인 사고가 필요하다. 규제는 환자의 안전과 신뢰를 위한 것이지만, 동시에 얼마나 빠르고 간소화되며 국제적으로 조화돼 있느냐가 중요하다”면서 “궁극적으로는 환자, 디지털 기술, AI, 규제기관, 병원, 연구자, 기업 간의 협업이 함께 맞물려야 진정한 K-임상시험의 다음 도약이 가능하다”고 제언했다.

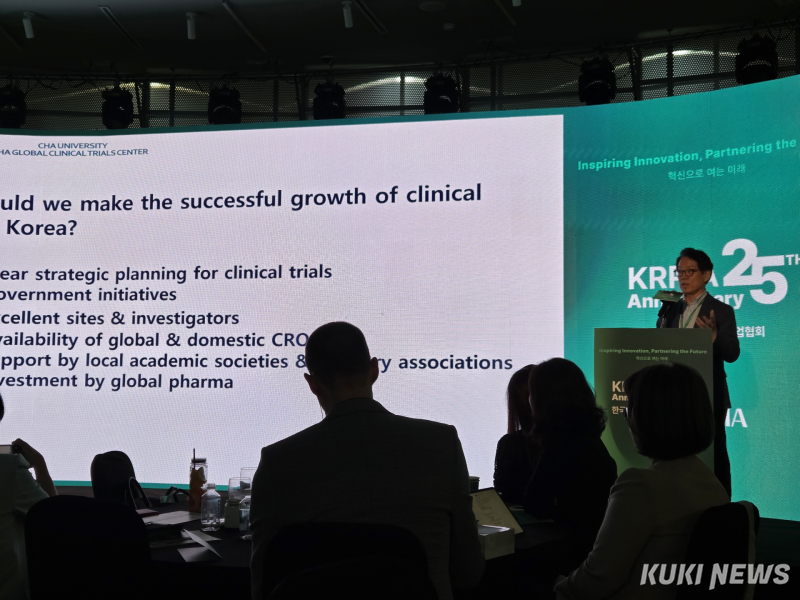

이일섭 차의과대 분당차병원 임상약리학과 교수는 “최근 3년 동안 임상시험 성장세가 주춤하고 있다”면서 국내 임상시험 혁신 생태계를 새롭게 구축해야 한다고 지적했다. 이 교수는 “한국의 1상 임상시험은 세계적으로 드문 아카데믹 중심이다. 반면 중국은 인라이센싱, 연구개발(R&D), 규제 유연성 등에서 폭발적인 성장을 하고 있다”면서 “한국도 이 흐름에서 뒤처지지 않기 위해 정부의 강력한 의지와 투자가 필요하다”고 강조했다.

민향원 존슨앤존슨 부사장은 규제 당국이 혁신의약품의 가치와 환자 필요성을 고려하면서도 리스크를 최소화할 수 있는 체계를 만들어야 한다고 조언했다. 민 부사장은 “중국은 2015년부터 대대적인 규제 개혁을 시작해 불과 10년 전 존재하지 않았던 임상시험 생태계가 단기간에 자리 잡았다”며 “이와 달리 한국은 2016년 이후 임상시험 증가세가 주춤했다. 많은 글로벌 임상시험이 중국으로 우선 배정되고 있기 때문이다”라고 설명했다.

국내 제약사와 외국 제약사의 오픈이노베이션이 맞물리는 규제 시스템도 마련해야 한다고 했다. 민 부사장은 “이제 한국은 제네릭, 바이오시밀러, 의약품 위탁개발생산(CDMO) 분야에서 혁신 생태계로 도약해야 하는 골든타임에 서 있다”라며 “외자사와 내자사를 나누는 것이 아니라, 혁신과 접근성 각각의 목적에 맞는 규제 시스템을 만들어야 할 때다”라고 전했다.