철강·조선·화학의 도시 ‘울산’이 AI 중심 제조혁신 도시로 탈바꿈하고 있다. 지속된 산업 구조 고도화 요구 속에서 울산은 전통 제조기반에 AI와 에너지 효율 기술을 결합하며 새로운 산업 생태계를 만들고 있다. 그 변화의 중심에는 SK텔레콤(SKT)과 SK에코플랜트가 손잡고 추진 중인 ‘SK AI 데이터센터 울산 프로젝트’가 있다.

지난달 29일 찾은 ‘SK AI 데이터센터 울산’ 건설 현장은 기초 말뚝(파일)을 내리꽂는 장비음으로 가득했다. SK텔레콤과 SK에코플랜트, 아마존웹서비스(AWS), 울산시가 함께 조성 중인 이 시설은 비수도권 최대 규모의 AI 데이터센터로, 울산의 산업 전환을 상징하는 프로젝트로 꼽힌다.

“0.1도까지 잡는다”…AI 데이터센터의 ‘두뇌’

AI 데이터센터는 저장·보관 중심의 일반 센터와 달리, AI 학습·추론을 위해 고성능 GPU가 24시간 가동되는 연산 전용 시설이다. 이 때문에 일반 데이터센터보다 전력 밀도와 냉각 용량이 최대 10배 이상 높다. 울산 데이터센터는 서버 한 대당 전력 소모량이 기존보다 3~4배 높은 고집적 시스템으로 설계됐다.

이동규 SK에코플랜트 현장소장은 “일반 데이터센터의 서버랙이 5~10㎾ 수준이라면 이곳은 20~40㎾ 이상의 전력이 필요하다”며 “발전소급 전력 밀도와 냉각 용량을 감당하기 위해 전력·냉수 공급 루트를 모두 이중화했다”고 설명했다.

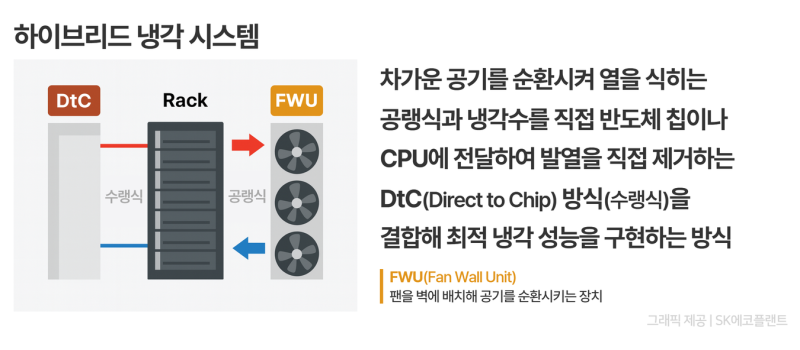

데이터센터 내부의 온도는 0.1도의 편차도 허용되지 않는다. 이를 위해 SK에코플랜트는 반도체 공장(FAB) 시공 노하우를 응용해 공랭식(차가운 공기 순환)과 수랭식(냉각수를 칩에 직접 전달)을 결합한 ‘하이브리드 냉각 시스템’을 적용했다.

또한 공기 흐름과 열전달을 정밀 분석하는 전산유체역학(CFD) 시뮬레이션과 건축정보모델링(BIM) 기반 설계를 통해 냉각 효율을 극대화했다.

이 소장은 “AI 데이터센터는 AI가 스스로 학습하고 추론하는 ‘두뇌’ 역할을 하는 곳”이라며 “GPU 서버의 발열을 제어하지 못하면 연산이 멈추기 때문에, 안정적인 전력공급과 정밀한 냉각이 핵심 경쟁력”이라고 강조했다.

LNG·전력·데이터 맞물린 ‘에너지 삼각축’

이 데이터센터의 경쟁력은 단순 기술력에 그치지 않는다. 울산의 에너지 인프라와의 결합이 만들어낸 효율적 구조가 핵심이다.

센터에서 불과 10분 거리에는 SK가스의 LNG·LPG 저장기지 ‘코리아에너지터미널(KET)’과 SK멀티유틸리티의 복합화력발전소 ‘울산GPS’가 자리하고 있다.

SK가스가 KET를 통해 공급한 액화천연가스(LNG)는 울산GPS 발전소로 보내져 전력으로 전환된다. 이 전력은 다시 AI 데이터센터로 공급돼 24시간 ‘맞춤형 전력망’을 형성한다. 한국전력망에 의존하지 않고 안정성과 경제성을 모두 확보한 구조다.

발전 과정에서 생기는 폐열은 냉각 공정에 재활용돼 에너지 효율을 극대화한다. 또한 LNG의 초저온 냉열을 데이터센터 냉각에 활용하는 방안도 검토 중이다.

2003년 가동을 시작한 KET는 SK가스와 한국석유공사가 공동 출자한 국내 최초의 오일·LNG 복합 터미널이다.

KET는 이미 준공된 LNG 저장탱크 2기와 추가 건설 중인 1기를 포함해 총 64만5000㎘의 LNG를 저장할 수 있으며, 하역·저장·기화·송출 설비를 모두 갖췄다. 특히, 바닷물을 활용한 ‘해수식 기화 시스템’으로, 시간당 1만톤(t)의 바닷물을 영하 162도의 LNG에 분사해 안정적으로 기체화한다.

울산GPS는 LNG와 LPG 중 더 효율적인 연료를 선택 운용할 수 있는 세계 최초 ‘듀얼 복합발전소’로, 원전 1기에 해당하는 1.2GW 규모의 전력 생산 능력을 갖췄다.

SK가스 관계자는 “AI 데이터센터·발전소·터미널이 맞물린 구조는 울산만의 에너지–데이터 융합 모델”이라며 “LNG 냉열을 냉각 기술에 접목해 효율을 한층 더 높일 것”이라고 말했다.

“전력도, 열도, 자원도 순환한다”…AI 인프라 도시로

‘SK AI 데이터센터 울산’은 단순한 전력 소비 시설이 아니라, 에너지와 데이터를 동시에 순환시키는 탄소중립형 AI 인프라 모델이다.

SK에코플랜트는 연료전지 작동 과정에서 발생하는 고온의 폐열을 회수해 냉각에 재활용하는 ‘폐열 회수 냉각 시스템(WHRC)’ 기술도 보유 중이다.

또한 자회사 SK테스(SK TES)를 통해 서버 교체 주기에 맞춰 고성능 GPU와 서버를 단순 폐기하지 않고, 보안 삭제 후 재활용하는 데이터 삭제·재활용(ITAD)까지 포트폴리오 확장도 꾀한다.

조선·화학 중심의 산업 도시였던 울산은 이제 AI 인프라 도시로 체질을 바꾸고 있다. SK텔레콤은 울산 센터를 ‘AI 인프라 슈퍼하이웨이’의 핵심 거점으로 삼아 전국 AI 클러스터를 구축할 계획이다.

울산시는 올해 정부의 ‘AI팩토리’ 사업에서 국비 196억원을 확보해 자동차·조선·건설기계 산업 현장에 AI 기술을 접목하고 있다. 자동차 공장에서는 협동로봇 매니퓰레이터와 AI 기반 자율 조립 시스템을, 조선소에서는 협동로봇을 활용한 용접 환경 개선이 진행 중이다.

SK그룹은 이번 프로젝트를 에너지·정보통신·반도체에 이은 ‘4번째 퀀텀 점프’로 평가한다. 데이터센터를 중심으로 SK텔레콤의 AI 인프라, SK에코플랜트의 건설·에너지 기술, SK가스의 연료 공급망이 연결되면서 그룹 전체의 시너지 구조도 완성됐다.

SK그룹 관계자는 “울산 데이터센터는 단순한 인프라가 아니라, 대한민국 디지털 경제의 기초 체력을 키우는 거점”이라며 “AI 시대 산업 패러다임을 새로 쓰는 출발점이 될 것”이라고 말했다.