장기 연체 채무자 구제를 위한 ‘새도약기금’이 출범 한 달을 맞았지만, 대부업계의 참여가 저조해 초반부터 난항을 겪고 있다. 업계는 정부가 제시한 연체채권 매입가가 지나치게 낮다고 반발하며, ‘은행 차입 허용’ 등 인센티브를 기대하는 분위기다. 금융당국은 연내 가입을 독려하며 세부 지원 방안을 고심 중이다.

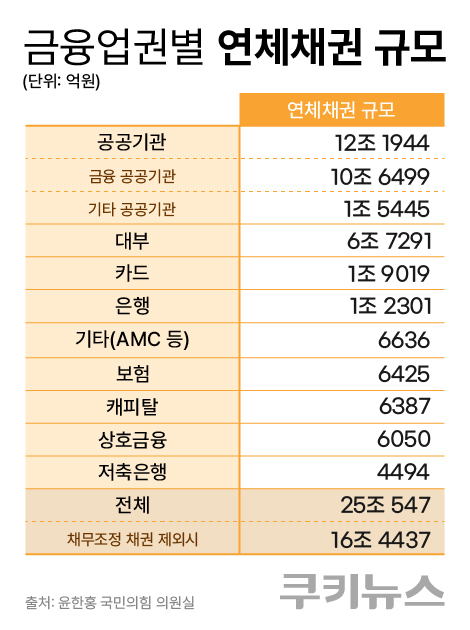

5일 윤한홍 국민의힘 의원실에 따르면 현재 새도약기금 협약에 가입한 대부업체는 12곳이다. 상위 10개사 중 1곳만 참여했고, 상위 30개사로 넓혀도 4곳뿐이다. 이들이 보유한 새도약기금 매각 대상 채권 규모는 약 5800억원대다. 대부업계 전체 연체채권(약 6조7291억원)의 8% 수준에 그친다. 관련 사정에 밝은 한 대부업계 관계자는 “참여 업체들이 영세한 곳은 아니지만, 정작 조 단위 규모의 대형사들이 빠져 참여 효과가 미미한 것으로 파악하고 있다”고 귀띔했다.

대부업권이 보유한 연체채권 규모는 카드(1조9019억원), 은행(1조2301억원), 보험(6425억원), 상호금융(6050억원) 등 타 업권보다 압도적으로 크다. 대출 심사 문턱이 비교적 낮아 서민들이 많이 이용하는 상호금융 보유액의 11배에 달한다. 기금 성패가 사실상 대부업계의 참여에 달렸다는 평가가 나오는 이유다.

매입가 5% vs 시장가 29.9%…대부업계 반발

대부업계가 참여를 꺼리는 이유는 ‘매입 가격’이다. 기금의 평균 매입가율(5%)은 대부업권의 부실채권 평균 매입가율(29.9%)보다 현저히 낮다. 예컨대 100만 원짜리 채권을 대부업체는 29만9000원에 매입하지만, 정부는 이를 5만원에 되팔라고 요구하는 셈이다. 업계로선 손실을 감수하면서 채권을 넘길 유인이 적다는 입장이다.

게다가 대부업계는 수익성이 크게 악화된 상태다. 법정 최고금리가 연 20%로 제한된 이후, 고위험 채무자에게서도 이자 수익 확보가 어려워졌다. 예금·적금 등 수신 기능이 없는 대부업체는 대부분 저축은행이나 캐피탈사로부터 자금을 조달하는 구조로, 조달금리 부담이 크다. 대부업계는 이런 상황에서 헐값에 채권을 넘기면 손실을 버티기 어렵다고 토로한다. 또 다른 대부업 관계자는 “적정 매입가율은 업체마다 천차만별이겠지만, 최소 10% 이상은 돼야 한다”며 “저가 매입으로 발생하는 손실을 보전할 수 있는 최소한의 인센티브가 필요하다”고 강조했다.

대부업계 “은행 차입 기대”…당국, 인센티브 두고 고심

업계는 유도책으로 △코로나19 시기 발생한 연체채권 매입 허용 △우수 대부업자에 준하는 은행권 차입 허용 등을 기대하고 있다. 현재 금융당국은 저신용자 대출 공급에 기여한 대부업자를 선정하고, 이들에겐 은행권 저금리 차입을 허용해준다. 은행에서 자금을 조달하면 캐피탈사보다 상대적으로 이자가 낮아 사업에 유리하다.

한 업계 관계자는 “은행권 차입이 허용되면 자금 조달 금리가 2금융권보다 1~4%포인트(p) 낮아질 수 있다. 단기 효과는 제한적이더라도 장기적으로는 업권 이미지 개선과 영업 기반 확충에 도움이 될 것”이라고 했다. 이어 “결국 당국이 어떤 형태의 인센티브를 확정하느냐가 협조 여부를 가르는 분수령이 될 것”이라며 “당국이 확실한 시그널을 주고 움직여야 한다”고 덧붙였다.

금융당국도 대부업체 참여를 유도하기 위한 방안을 고심 중이다. 금융위는 연내 협약에 가입한 대부업체가 우선 혜택을 받을 수 있도록 인센티브 방안을 마련·안내할 계획이다. 앞서 이억원 금융위원장은 지난달 20일 국정감사에서 “새도약기금이 출발하면서 금융협회가 다 같이 동참했고 대부업협회장도 와서 최대한 협조하기로 했다”며 “계속 독려하고 해결 방안을 만들겠다”고 말했다. 금융위 관계자 역시 구체적인 인센티브 방안에 대해 “모든 가능성을 열어놓고 검토하고 있다”고 밝혔다.

다만 새도약기금에 참여하는 은행·보험·저축은행 등에는 별도의 인센티브 제공 계획이 없는 것으로 파악됐다. 금융권은 기금 운영에 드는 비용의 절반 이상(4400억원)을 부담하고 있지만, 정책상 혜택은 대부업권 중심으로 설계될 전망이다. 세부적으로 은행권이 3600억원, 생보 200억원, 손보 200억원, 여신전문사 300억원, 저축은행 100억원 등을 부담한다.

또 다른 금융위 관계자는 이와 관련해 “은행은 (5% 매입가율로) 직접적인 손실이 크지 않지만, 대부업체는 실제 피해를 보는 구조”라며 “모두가 손해를 보는 상황에서 특정 업권만 챙겨주는 게 아니라, 어려움이 집중된 대부업계를 중심으로 인센티브를 검토하고 있다”고 설명했다.