한미 관세 협상 후속 조치 회의 직후 4대 그룹이 내놓은 800조원 규모의 국내 투자 계획이 단순한 투자 확대를 넘어 한국 ‘산업지형 재편’으로 이어질 수 있다 분석이 나온다. 수도권은 세계 최대 반도체 메가클러스터로, 지방은 인공지능(AI)·배터리·패키징 중심의 신산업 거점으로 재편되면서 지역소멸 위기 속 산업 구조 전환의 분기점이 될 수 있다는 평가다.

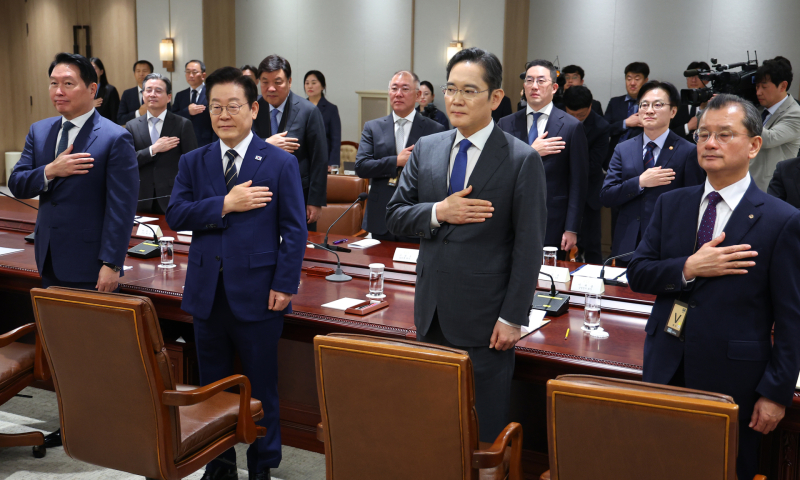

18일 산업계에 따르면 지난 16일 용산 대통령실에서 열린 ‘한미 관세협상 후속 민관 합동회의’에서 삼성·SK·LG·현대차 등 4대 그룹은 향후 5년간 800조원 이상을 국내에 투자하고 수만명을 신규 채용하겠다고 밝혔다.

평택·용인 50km, 세계 반도체 메가클러스터로

경기 남부는 글로벌 메모리 반도체의 중심지로 떠올랐다. 삼성전자는 평택사업장 2단지에 5라인(P5) 건설을 재개한다. 2028년 가동을 목표로 하는 P5는 고대역폭메모리(HBM) 4세대와 10나노급 D램 등 차세대 반도체를 생산하는 신규 메가팹(공장)이다. 삼성은 향후 5년간 450조원을 국내에 투자하고, 6만명을 신규 채용할 계획이다.

평택에서 북쪽으로 50km 떨어진 용인에서는 SK그룹의 초대형 반도체 프로젝트가 추진된다. 최태원 SK그룹 회장은 이번 민관 합동회의에서 “용인 반도체클러스터 투자 규모가 600조원 이상으로 확대될 수 있다”며 “HBM 수요 급증과 공정 첨단화로 투자 규모가 계속 늘고 있다”고 말했다.

최 회장은 이어 “팹 한 라인이 추가될 때마다 2000명 이상 신규 고용이 발생한다”며 “건설 속도가 빨라지면 연간 1만4000명에서 2만 명까지 고용 효과가 생길 수 있다”고 설명했다.

업계는 평택·용인 50km 반경을 “향후 글로벌 메모리 반도체의 중심지”로 자리 잡을 것으로 보고 있다. 반도체는 집적 효과가 중요한 산업으로, 소재·부품·장비(소부장) 업체와 엔지니어 인력, 패키징 생태계가 한곳에 모일수록 경쟁력이 커진다.

평택·용인 일대는 이미 반도체 소부장 협력사들이 연쇄적으로 집결하고 있다. 뿐만 아니라, 삼성은 현재 1051개 협력사에 2조원 규모의 지원 프로그램을 운영 중이고, SK 역시 연간 수천명의 채용을 통해 인력 기반을 넓히고 있다.

지방은 ‘AI·배터리·패키징’ 신산업 거점으로

지방은 AI 연산 인프라와 배터리, 패키징 등 신산업 중심으로 재편되는 모습이다.

전남은 삼성SDS가 주도하는 국가 AI컴퓨팅센터 유치가 확정됐다. 2028년까지 그래픽처리장치(GPU) 1만8000장을 확보해 학계·스타트업·중소기업에 연산 자원을 제공한다.

광주에는 삼성전자가 11월 초 인수한 유럽 최대 공조기업 플랙트그룹 생산라인 건립을 검토 중이다.

경북 구미에는 삼성SDS의 또 다른 AI 데이터센터가 들어선다. AI 데이터센터는 전력·부지·냉각 인프라 수요가 워낙 커 수도권보다 지방이 입지상 더 적합하다는 판단이 작용했다. 지역 균형 발전을 원하는 정부 의지와 지자체 세제 혜택도 작용했다.

울산은 미래차 핵심 부품인 ‘전고체 배터리’ 거점으로 주목받고 있다. 삼성SDI는 2027년 양산을 목표로 전고체 배터리 생산라인 후보지로 울산을 검토하고 있다. 기존 석유·화학 산업 인프라와 양극재·전해질 등 배터리 소재 공정이 연계될 수 있어 산업 전환 효과가 클 것으로 평가된다.

부산에는 삼성전기가 고부가가치 반도체 패키지기판(FC-BGA) 생산라인 확장을 추진하며 반도체 패키징 후방 생태계를 담당하고 있다.

정부 ‘마더팩토리’ 전략과도 맞물려…“성패 가를 변수는 인재와 인프라”

대통령실은 이번 간담회에서 한국을 글로벌 제조·연구개발(R&D)의 본진인 ‘마더팩토리’로 육성하겠다는 전략을 공식화했다. 반도체·배터리·AI 투자를 국내 중심으로 유도해 기술 주도권을 확보하겠다는 취지다.

산업통상자원부는 용인 반도체클러스터, 울산 배터리 산업 전환 등을, 과학기술정보통신부는 국가 AI컴퓨팅센터 구축 등을 각각 지원하고 있다. 정부 정책 방향과 기업 투자가 처음으로 유기적으로 맞물렸다는 평가가 나온다.

전문가들은 이번 투자가 단순한 공장 증설이 아니라 산업의 ‘공간적 분업 구조’를 재정립하는 전환점이라고 본다. 성공할 경우 한국 산업지도가 수도권 중심의 단일 구조에서 벗어나 ‘다핵형 산업 구조’로 전환될 수 있다는 전망이다.

다만 인재 수급과 지역 생태계 조성이 성패를 가를 핵심 변수로 꼽힌다. 지방에 고급 기술 인력이 정착할 수 있도록 주거·교육·문화 인프라가 뒷받침되지 않으면 공장이 들어와도 ‘사람이 없는 산업단지’가 될 수 있다는 우려가 제기된다.

양준호 인천대 경제학과 교수는 “대기업 공장 한 곳이 지역을 살리는 시대는 이미 끝났다”며 “AI·반도체·배터리 모두 인재 중심 산업인 만큼 지방이 인재를 붙잡을 환경을 갖추는 것이 가장 중요하다”고 강조했다.