지하 굴착공사에서 반복돼 온 지반침하·흙막이 붕괴 사고의 근본 원인으로 지적돼 온 수동 계측 중심의 현장 안전관리 체계가 기술적으로 개선될 전망이다. 국내 한 대학교 연구팀에서 산학 협력을 통해 AI 기반 ‘스마트계측 플랫폼’을 개발하고 사업화에 나섰기 때문이다.

대림대학교는 건설환경공학과 김원일 교수 연구팀이 중소기업 A사와의 공동 연구를 통해 지하 굴착공사 현장의 계측·안전진단을 실시간으로 수행하는 스마트계측 플랫폼 기술을 개발하고 특허를 확보했다고 18일 밝혔다. 해당 기술은 기존의 수동·자동 계측을 통합하고 현장 데이터를 AI 등 첨단기술로 즉시 분석해 안전상태를 판단하는 것이 핵심이다.

최근 서울 명일동·이문동 지반침하, 가산동·상도동 흙막이 붕괴 사고는 대부분 계측 데이터 지연, 실시간 모니터링 부재로 위험 신호를 제때 파악하지 못한 데서 비롯된 것으로 지적돼 왔다. 현재 지하 굴착공사는 △주당 1~2회 현장 방문 △보고서 작성까지 최대 1~2주 소요되는 수동계측 중심의 구조적 한계가 여전히 존재한다.

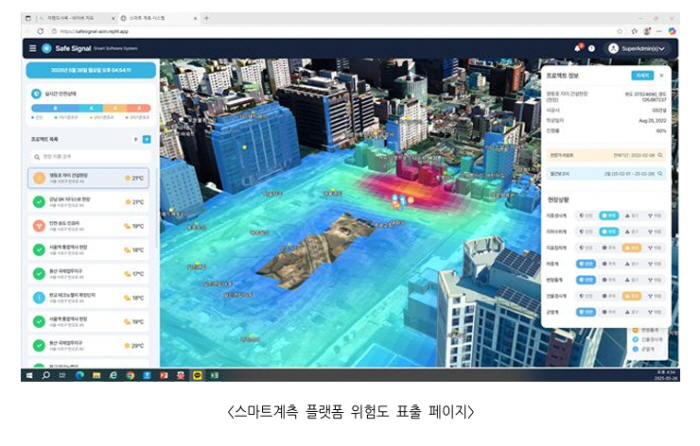

김 교수팀이 개발한 스마트계측 플랫폼은 이러한 문제를 해소하기 위해 현장에서 측정된 수동 데이터가 즉시 플랫폼에 업로드되고, 자동계측 데이터와 연동돼 실시간으로 통합 분석되는 구조를 갖췄다. 계측 데이터는 플랫폼 서버에 저장돼 위·변조 가능성을 차단하고 데이터 신뢰성을 크게 높였다.

또한 플랫폼은 흙막이 구조물의 안전성을 판단하는 대표적 설계기법인 ‘탄소성 보(BEF) 해석’ 기반 알고리즘을 탑재해, 설계 대비 실제 발생 변위·모멘트·전단력을 즉시 비교·시각화한다. 위험도가 상승하면 담당자에게 실시간 알림을 제공한다. 향후 축적 데이터를 활용한 AI 기반 위험 예측 기능도 추가될 예정이다.

김원일 대림대 교수는 “기존에는 측정·보고·전달 과정에서 발생하는 시간차 때문에 위험 신호를 놓칠 수밖에 없었다”며 “스마트계측 플랫폼은 이를 실시간 체계로 전환해 안전관리 수준을 근본적으로 끌어올리는 역할을 할 것”이라고 강조했다.

이어 “데이터 무결성과 투명성을 확보한 만큼 공공기관·지자체에서의 활용도가 매우 높다”면서 “보고서 자동 생성 기능을 플랫폼에 구현해 추가 예산 없이 도입이 가능하다”고 설명했다. 그러면서 “지하 굴착공사 안전정책의 표준화와 중대재해 예방 체계 강화에도 도움될 것”이라고 밝혔다.

한편 스마트계측 플랫폼은 금호건설·지에스건설 등 일부 시범 현장에서 실증을 완료했으며, 지자체와도 협업을 추진하고 있다.

세종=김태구 기자