“새로운 상품을 확인하고 비교하는 데에도 시간과 노력이 든다. 정책 변화 자체를 나쁘게 보진 않지만, 자주 변경하는 것보단 처음부터 더 정교하게 설계해 내놓아야 한다” (청년도약계좌 가입자 30대 서모씨)

희망적금·도약계좌·미래적금 등 정권마다 이름과 구조를 바꿔 등장하는 ‘청년 자산형성 정책’에 대한 불만이 커지고 있다. 기본 틀은 비슷하지만 만기·납입한도·지원금 규모가 매번 달라지고, 상품 전환 시기에 가입 공백까지 발생하면서 ‘정책 설계가 더 촘촘해야 한다’는 지적이 나온다.

24일 금융권에 따르면 윤석열 정부의 청년도약계좌는 오는 12월을 끝으로 더 이상 신규 가입을 받지 않는다. 이재명 정부의 청년정책상품인 ‘청년미래적금’이 내년 6월 중 새로 출시될 전망이기 때문이다.

정권마다 달라지는 청년적금

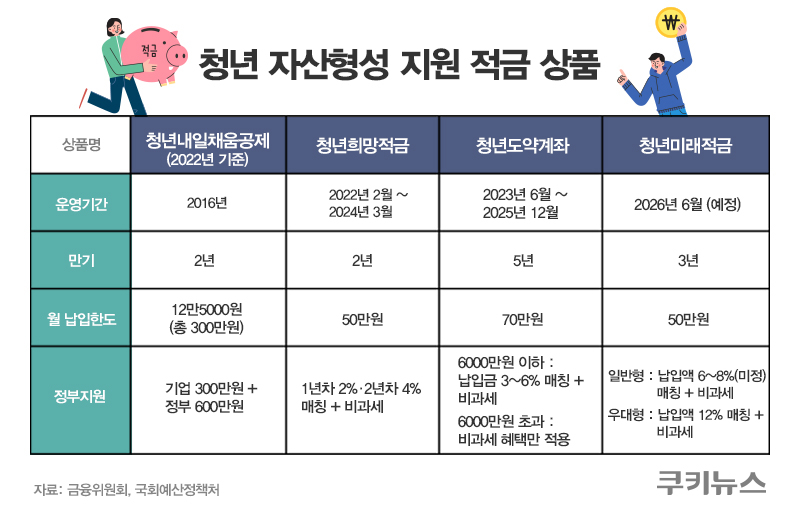

청년 자산형성 지원 정책의 일종인 청년 적금은 정권이 바뀔 때마다 형태를 달리해 왔다.

먼저 문재인 정부는 2022년 ‘청년희망적금’을 내놓았다. 직전 연도 소득 3600만원 이하 청년을 대상으로 만 19세~34세 이하 청년이 2년 만기로 월 최대 50만원을 납입하면 정부가 1년 차 납입액의 2%, 2년 차 납입액의 4%을 얹어주는 정책금융 상품이다. 다만 이는 윤석열 정부에서 예산이 줄면서 판매가 중단됐다.

대신 윤석열 정부는 2023년 ‘청년도약계좌’를 새로 도입했다. 역시 만 19~34세 청년이 5년간 매월 40~70만원 한도 내에서 자유롭게 납입하면 정부가 기여금을 추가 지급한다. 은행 이자와 비과세 혜택을 포함하면 5년 만기 기준 최대 5000만원(연 최대 9% 금리)의 목돈을 형성할 수 있다.

만기가 5년으로 비교적 길자, 정부는 ‘담보 대출’로 가입자 이탈을 막으려 했다. 예기치 못한 일로 자금이 필요한 경우 청년도약계좌를 담보로 대출을 받도록 해 중도 해지를 막겠다는 장치다.

이재명 정부는 중소기업 취업 청년과 소상공인 지원을 강화하는 방향의 ‘청년미래적금’을 준비 중이다. 개인 소득이 연 6000만원 이하면서 가구 소득은 기준 중위소득의 200% 이하인 청년이 3년 만기로 월 최대 50만원씩 적금을 부으면 정부가 납임금의 6%(정부안)을 보태고 비과세 혜택도 제공한다. 국회에서 납입금의 8%를 얹어주는 방안도 검토되고 있다.

특히 청년미래적금은 중소기업에 입사한 지 6개월 이내인 청년은 납입액의 12%를 정부가 매칭 적립하는 우대형 가입조건도 신설하기로 했다. 연 매출 3억원 이하의 소상공인 청년도 대상으로 한다.

해지→신규가입 반복…“피로감만 쌓인다”

정권마다 새로 나오는 상품은 청년 지원 확대에 초점을 맞추고 있지만 해지와 신규 가입을 반복해야 하는 구조는 청년층 피로감을 키우고 있다. 청년희망적금부터 청년도약계좌와 청년미래적금은 모두 세금 지원을 받는 상품으로 중복 가입을 허용하지 않고 있기 때문이다.

예컨대 새로 출시되는 청년미래적금은 정부의 매칭금만 놓고 보면 청년도약계좌보다 더 매력적이다. 하지만 청년도약계좌의 납입액과 만기가 훨씬 길기 때문에 총 수령액은 청년도약계좌(약 5000만원 수준)가 두 배 이상 크다. 세부 지원 자격도 따져봐야 한다.

청년도약계좌 가입자 20대 권모씨는 “새 상품이 나오면 기존 계좌를 해지하고 새로 가입해야 한다”며 “잦은 변화에 비해 기여금이나 금리 혜택 차이는 체감상 크지 않아 다소 피로하다”고 토로했다.

국회 예산정책처도 ‘2026년도 예산안 위원회별 분석’ 보고서에서 “유사한 목적과 내용을 가진 상품이 반복적으로 신규 출시됨에 따라 정책금융 상품의 일관성이 저해되고 지원대상 청년층의 혼란을 유발할 우려가 있다”고 지적했다. 이어 “기존 상품 가입자와 신규 상품 가입자 간 지원 내용의 차이로 인한 형평성 문제가 제기될 수 있다는 점도 고려할 필요가 있다”고 짚었다.

6개월 가입 공백…“그동안 뭘 해야 하나”

‘청년미래적금’이 새로 출시되면서 정책지원 상품의 공백까지 발생하게 됐다. ‘청년도약계좌’는 올해 12월까지만 신규 가입을 받고 사실상 종료된다. 기존 상품을 만기까지 유지했거나 새로 가입을 희망하는 이들은 6개월을 기다려야만 하는 상황이다.

청년미래적금 가입을 고려 중인 20대 원모씨는 “당장 다른 적금을 들기엔 입출금이 불편해 내년 상반기에는 시중은행 예금이나 주식 투자 등 다른 자산 형성 방안을 고민하고 있다”고 말했다.

금융당국은 청년도약계좌에서 청년미래적금으로 갈아타기를 지원하겠다는 계획이다. 금융위원회 관계자는 “시스템 구축에 필요한 기간 때문에 불가피하게 6월 출시가 예상된다”며 “공백기에는 청년도약계좌에 가입한 뒤, 향후 청년미래적금으로 갈아타기를 검토할 수 있다”고 설명했다.

이병훈 중앙대 사회학과 교수는 “추진하고 있는 정책의 실효성이 없다면 중단하거나 감축할 수 있다”면서도 “청년들이 자산을 일정하게 모으는 형태의 정책 효과를 내기 위해선 공백 없는 추진이 필요하다”고 조언했다.

“저축 가능한 청년보다, 어려운 청년을 먼저”

청년 적금 정책의 지원 방식 자체를 재점검해야 한다는 지적도 나온다. 지원 대상을 계속 넓히는 방식보다는, 실제 저축이 어려운 취약계층을 중심으로 지원 강도를 높이는 방향이 더 효과적이라는 것이다.

이상민 나라살림연구소 수석연구위원은 “한편에서는 소비를 유도하고, 다른 한편에서는 저축을 장려하는 정책을 내놓고 있어 정책 방향이 엇갈린다”며 “브레이크와 액셀을 동시에 밟는 셈”이라고 비판했다. 그는 “월 50만원씩 꾸준히 적립할 수 있는 청년보다, 저축 자체가 어려운 청년을 우선 지원하는 쪽으로 정책을 설계할 필요가 있다”고 말했다.