바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 승인 여부를 결정할 때 필수적으로 요구되던 ‘비교 임상 효능 시험(CES)’이 간소화될 전망이다. 미국, 유럽 등이 바이오시밀러에 대한 규제 개선을 검토하고 나섰다. 바이오시밀러 개발에 소요되던 비용과 시간이 줄어들면 환자들의 접근성도 높아질 것으로 기대된다.

사라 임(Sarah Yim) 미국 식품의약국(FDA) 약물평가연구센터 생물의약품·바이오시밀러 담당 사무국장은 4일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스에서 열린 글로벌 바이오 콘퍼런스(GBC 2025)에서 “FDA는 (바이오시밀러 등 의약품) 제품들을 더 잘 개발해 환자 접근성을 높일 수 있도록 규제를 효율화하고자 한다”며 “이것이 공중 보건에 좋은 일이라고 생각하기 때문”이라고 밝혔다.

바이오시밀러는 특허가 만료된 오리지널 바이오 의약품과 치료 효과와 안전성을 유사하게 만든 복제약이다. 생체 유래 물질을 이용해 유전자 재조합이나 세포 배양 기술로 만든 의약품이다. 화학합성 의약품의 복제약인 제네릭에 비해 효능이 오리지널 약과 완전히 동일하기 어렵기 때문에 개발에 상당한 시간과 비용이 소요된다.

바이오시밀러 평균 개발 기간은 5년에서 10년에 이른다. 글로벌 규제 당국에서는 CES 절차를 간소화한다면 이 개발 기간을 줄이는 등 효율화가 가능하다고 보고 있다. 바이오시밀러의 약동학 등에 대한 비교 데이터가 오리지널 의약품과의 유사성 등을 입증하기에 충분하다고 설명한다.

임 국장은 “바이오시밀러는 개발에서부터 승인까지 5년 이상의 굉장히 긴 시간이 걸린다. 5년간 너무 많은 자원이 들어간다”며 “CES 데이터가 의사들에게 일정 부분 신뢰감을 줄 수 있지만, 불필요한 임상시험 계획 때문에 승인 지연이 발생하는 것은 바람직하지 않다”고 짚었다. 이어 “우리는 현재 CES 관련 정책 문서를 정비하는 중이며, 아주 구체적인 이유가 있을 때만 CES를 요구할 것”이라며 “앞으로 처음부터 CES를 요구하지 않을 것”이라고 덧붙였다.

미국 뿐 아니라 유럽, 캐나다 등도 바이오시밀러 승인 절차를 간소화할 방침이다. 지난 4월 유럽의약품청(EMA)은 바이오시밀러 승인에 필요한 광범위한 임상 데이터의 양을 줄이기 위한 방안을 담은 지침을 발표했다. 바이오시밀러가 구조적·기능적으로 오리지널 의약품과 유사함을 입증하기만 하면 대규모 임상 3상 시험 없이도 품목 허가를 내줄 수 있다는 것이 골자다. 캐나다 보건부는 지난 6월 바이오시밀러 기업이 임상 3상 시험으로 제품의 안전성과 효능을 입증하도록 요구하지 않겠다는 내용의 개정안을 내놨다.

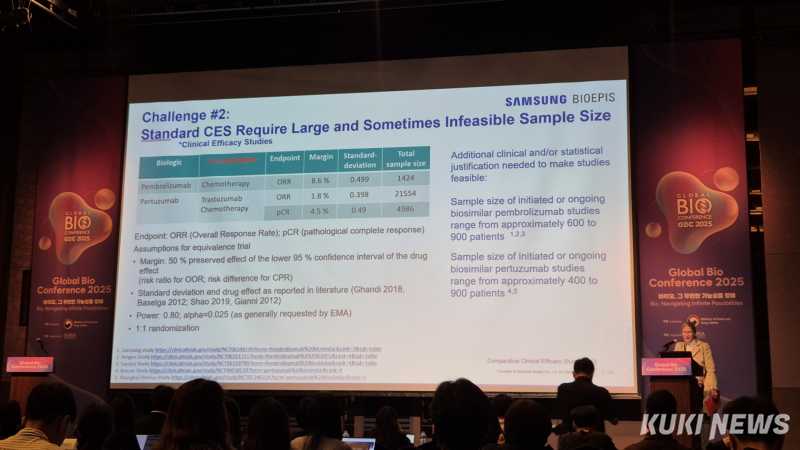

CES가 바이오시밀러 개발에 걸림돌이 된다는 의견도 있었다. 삼성바이오에피스가 내놓은 ‘2025년 2분기 바이오시밀러 시장 보고서’에 따르면 향후 10년 동안 특허 만료가 예상되는 생물의약품의 90%는 바이오시밀러 후보물질이 부족할 것으로 전망된다.

삼성바이오에피스 미국 규제 정책 전략 담당 질리언 울렛(Gillian Woollett) 상무는 “CES는 새로운 정보를 발굴하는 연구가 아니라 부가가치가 없다. 바이오시밀러는 (오리지널 의약품과) 거의 비슷한 제품인데, CES를 요구함으로써 비용만 추가되는 것”이라며 “바이오시밀러 개발에서 과학적 근거가 부족한 CES는 필요하지 않다”라고 지적했다.

그러면서 “바이오시밀러는 일반적인 제네릭을 개발하는 것보다 100배 많은 비용이 들고, 시간은 7~10년 정도 걸린다”며 “그럼에도 제네릭과 같은 가격이 될 것이라고 예상하는데, 이건 불가능하다”라고 토로했다. 그러면서 “더 많은 바이오시밀러를 확보하기 위해선 개발을 더 합리화해야 한다”며 “바이오시밀러 공백이 늘어나고 있는 건 환자 접근성 측면에서 중요한 문제”라고 강조했다.