한국생명공학연구원(이하 생명연)이 성균관대와 공동연구로 용혈성요독증후군(HUS)을 조기 진단하는 기술을 개발했다.

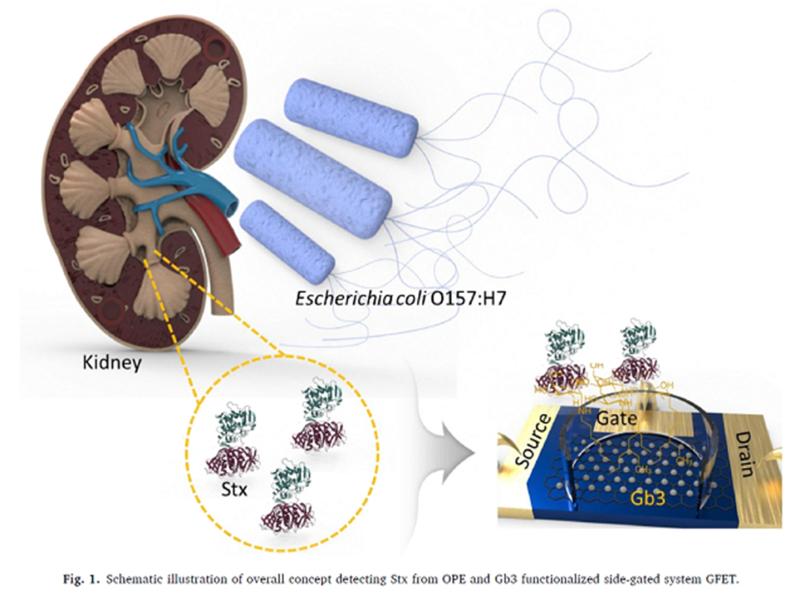

용혈성요독증후군은 장출혈성대장균(EHEC)이 분비하는 시가독소(Stx)에 의해 발병해 급성신부전, 빈혈, 혈소판감소 등을 유발하는 치명적인 합병증이다.

이 병은 최초 증상이 복통, 설사 등 장염과 비슷해 조기 발견이 사실상 불가능하다. 특히 어린이는 신경계 손상은 물론 사망으로 이어질 수 있지만, 초기 증상이 비특이적이어서 진단이 지연되고 치료 시기를 놓치게 된다.

현재 사용되는 혈액검사나 효소면역분석(ELISA)은 실험실 기반 검사로 인해 오랜 시간과 전문가가 필요해 현장에서 즉시 활용하기 어렵다.

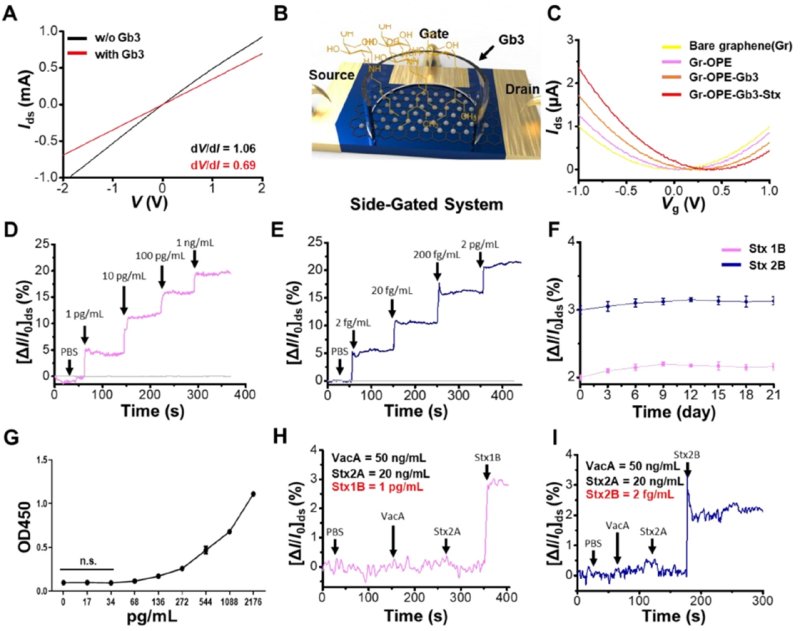

공동연구팀은 그래핀으로 초민감 바이오센서를 제작해 기존 방식으로는 찾아내기 힘든 극미량의 독소까지 포착하는 데 성공했다.

그래핀은 연필심의 주성분인 탄소가 벌집처럼 얇게 배열된 물질로, 전기전도성이 우수하고 극한의 민감도를 보유해 미세한 생체신호의 검출할 수 있다.

이 같은 특성을 활용한 그래핀 기반 전계효과 트랜지스터(GFET)는 원자 한 층 두께의 그래핀 표면에서 일어나는 분자결합을 전기신호 변화로 실시간 측정할 수 있다.

이를 활용해 연구팀은 펨토그램 수준의 극미량 독소를 검출할 수 있는 바이오센서를 개발했다.

이 센서는 기존 형광 표지자나 복잡한 전처리과정 없이 전기신호 변화만으로도 결과를 확인할 수 있는 장점을 갖는다.

아울러 기존 ELISA 대비 최소 1,000배 이상 향상된 민감도를 확보, 생체적합성 검증을 위한 동물실험에서 우수한 재현성과 신속성을 확인했다.

이를 통해 혈액, 대변 등 생체시료에서 실시간 검출에 성공해 기존 방식으로는 불가능했던 극저농도 단계에서 독소검출 가능성을 입증함.

이번 성과는 용혈성요독증후군를 조기 진단해 환자 생존율 향상과 의료비 절감에 기여할 전망이다.

특히 집단 식중독 차단, 공중보건 대응력 강화는 물론 차세대 진단기기 산업 경쟁력 확보 등 국민건강과 국가적 이익을 동시에 높일 것으로 기대된다.

연구책임자인 이무승 박사는 “이번에 개발한 바이오센서는 감염병 대응, 식품 안전, 차세대 바이오진단산업 전반에 활용될 수 있어 사회적 파급력이 매우 클 것”이라고 말했다.

한편, 이번 연구성과는 국제학술지 ‘Biosensors and Bioelectronics(IF 10.7, JCR 상위 2.5%)에 게재됐다.

(논문명: An ultrasensitive diagnostic system for minuscule level of hemolytic uremic syndrome / 교신저자: 이무승 박사, 권오석 교수 / 제1저자: 안재은, 이경수 박사)