사이버 위협이 AI로 지능화되면서 국가 단위 AI 보안 프레임워크 구축이 시급한 과제로 떠오르고 있다.

한국과학기술정보연구원(KISTI)은 디지털 전환 확산으로 사이버 공격 방식이 복합적으로 진화하고, 기존 보안 체계로는 제로데이 공격이나 사회공학 기반 침투를 막기 어렵다고 분석한 '제85호 이슈브리프'를 18일 공개했다.

이번 보고서는 재택·사무실을 오가는 하이브리드 근무, SaaS 협업도구 사용 확대, 멀티·하이브리드 클라우드 환경 증가로 사이버 공격 표면이 크게 넓어지면서 해킹 공격이 들어올 수 있는 틈도 확대되고 있다고 지적했다.

보고서는 데이터와 기기가 여러 공간에 흩어질수록 공격자가 노릴 수 있는 지점도 증가하고, 특히 공급망 전체가 디지털로 연결되면서 한 지점의 취약점이 연쇄적으로 확산될 위험이 커진 것에 주목했다.

실제 2019년 SolarWinds 사태처럼 업데이트 파일 하나가 오염돼 글로벌 기업에 피해가 번지는 위험이 반복될 수 있다는 것.

아울러 지정학적 갈등 심화로 국가 후원 APT(지능형 지속 공격) 그룹의 활동도 늘었다.

APT는 특정 기관을 오래 관찰하며 정상 프로그램처럼 위장해 침투하는 방식으로, 전력·통신·금융 같은 국가 기반시설까지 공격 범위를 넓히고 있다.

여기에 AI는 공격과 방어 양쪽에서 모두 사용되고 있다.

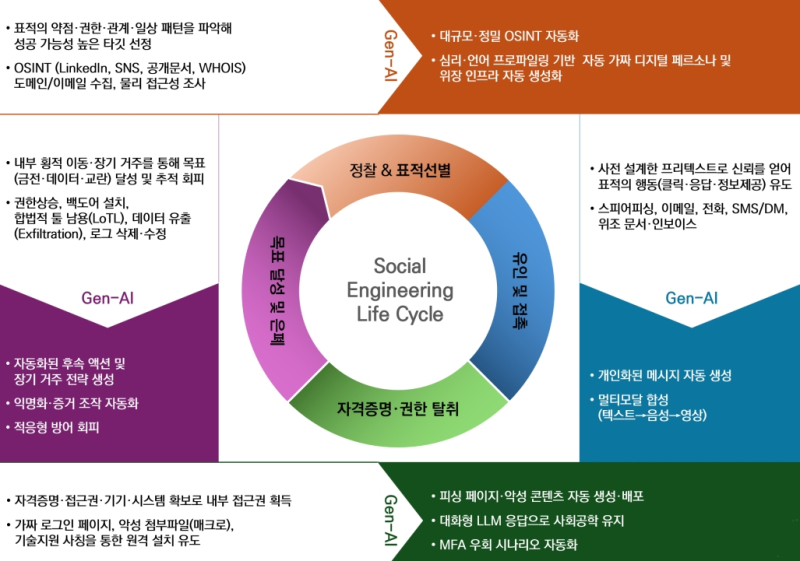

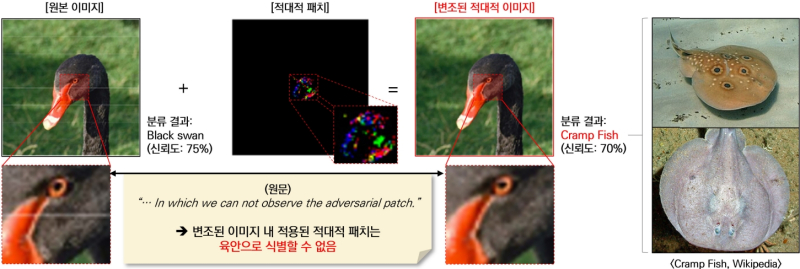

생성형 AI는 딥페이크 음성, 맞춤형 피싱 등 사회공학 공격을 고도화하고, PromptLock 같은 AI 기반 악성코드는 스스로 환경을 학습하며 공격 방식을 바꾸는 등 지능화된 양상을 보이고 있다.

방어 기술 역시 AI를 중심으로 재편되고 있다.

로그나 이벤트 등 대량 보안 데이터의 보안 텔레메트리를 AI가 실시간 분석해 이상 징후를 조기 탐지하거나, 보안관제센터(SOC) 업무를 자동화해 대응 시간을 단축하는 체계가 확산 중이다.

여기에 네트워크 안팎 누구든 기본적으로 신뢰하지 않고 모든 접근 요청을 계속 검증하는 방식의 제로트러스트 보안도 강화되고 있다.

이에 보고서는 AI 네이티브 제로트러스트, 적대적 머신러닝 대응 기술, 소프트웨어·AI 공급망 보안, 위협 인텔리전스 기반 예측 방어, 사이버 회복탄력성 등 핵심 연구영역을 제안했다.

특히 중요한 과제로 ‘국가 단위 AI 보안 프레임워크’와 ‘국가 통합 CTI 신뢰공유 체계’ 구축을 손꼽았다.

AI 보안 프레임워크는 AI 개발·배포·운영 전 과정의 안전성을 국가가 일관된 기준으로 관리하는 체계이며, CTI 신뢰공유 체계는 기관·기업 간 사이버 위협 정보를 표준화해 신뢰성 있게 교환하는 시스템이다.

보고서는 이 두 체계를 통해 선제적·예측형 방어가 가능해진다고 강조했다.

백의준 KISTI 과학기술보안연구센터 선임연구원은 “AI가 공격을 지능화하는 만큼 방어 기술도 AI 기반으로 넘어가야 한다”며 “국가 차원의 공통 기준과 정보 공유 체계를 갖춰 예측 중심의 보안 생태계를 구축해야 한다”고 설명했다.

이식 KISTI 원장은 “AI 기반 보안기술은 급변하는 사이버 위협 환경에서 국가 보안 역량을 높이고 자율적으로 대응할 수 있는 지능형 보안체계로 전환하는 핵심 인프라가 될 것”이라며 “AI·데이터 기반 보안기술의 신뢰성과 자율성을 지속적으로 강화해 국가 사이버안보 경쟁력을 확보하겠다"고 말했다.