사람의 뇌처럼 스스로 기억하고 반응하는 반도체 뉴런이 등장했다.

KAIST 신소재공학과 김경민 교수팀은 뉴런이 과거 활동을 기억해 스스로 반응특성을 조절하는 ‘내재적 가소성’을 모방한 ‘주파수 스위칭 뉴리스터’를 개발, 뉴런의 내재적 가소성을 하드웨어로 구현하는 데 성공했다.

주파수 스위칭 뉴리스터는 사람이 자극에 점점 익숙해져 덜 놀라거나, 반대로 반복된 훈련으로 점점 더 민감해지는 것처럼 신호의 빈도를 스스로 조절하는 인공뉴런 소자다.

뇌는 정보를 효율적으로 처리하기 위해 ‘시냅스 가소성’과 ‘내재적 가소성’이라는 두 메커니즘을 활용한다.

시냅스 가소성은 뉴런 간 연결강도 변화로 기억과 학습을 담당한다.

반면 내재적 가소성은 개별 뉴런이 과거 자극을 바탕으로 스스로 흥분도를 조절해 효율적이고 안정적인 정보처리를 가능케 한다.

같은 소리를 여러 번 들으면 점점 덜 놀라거나, 반복훈련으로 특정 자극에 더 빨리 반응하는 사례가 이에 해당한다.

지금까지 인공지능(AI) 반도체 연구는 주로 시냅스 모사에 집중됐고, 뉴런 수준의 내재적 가소성을 하드웨어로 구현하는 데 한계가 있었다.

이에 따라 뇌의 학습·기억 원리를 더 깊이 모사할 수 있는 차세대 뉴로모픽 소자 개발이 요구됐다.

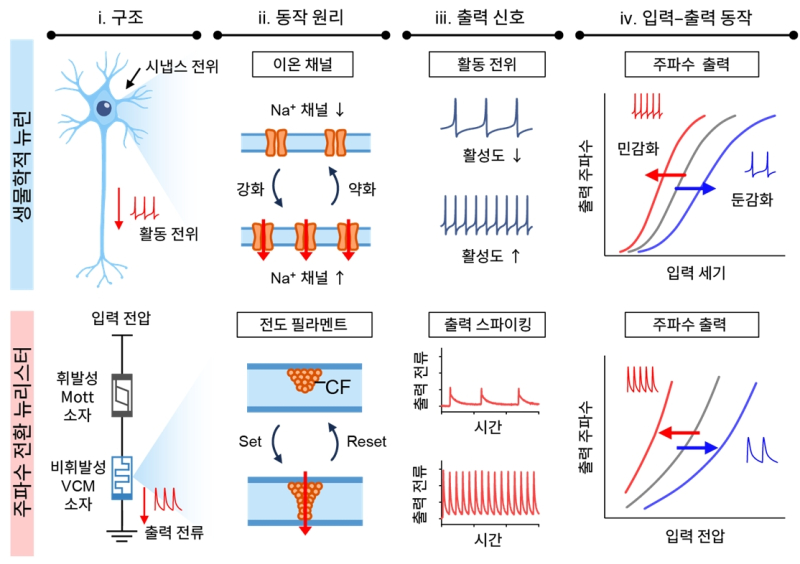

연구팀은 순간적으로 반응했다가 원래 상태로 돌아가는 ‘휘발성 모트 멤리스터’와 입력 신호의 흔적을 오랫동안 기억하는 ‘비휘발성 멤리스터’를 결합, 뉴런이 신호를 얼마나 자주 내보낼지를 자유롭게 조절할 수 있는 소자를 구현했다.

이 소자는 뉴런 스파이크 신호와 멤리스터 저항 변화가 서로 영향을 주고받으며 자동으로 반응을 조절한다.

이를 위해 연구팀은 나이오븀 산화물 기반 휘발성 모트 멤리스터와 하프늄 산화물 기반 비휘발성 원자가변화(VCM) 멤리스터를 결합하는 새로운 방식을 고안했다.

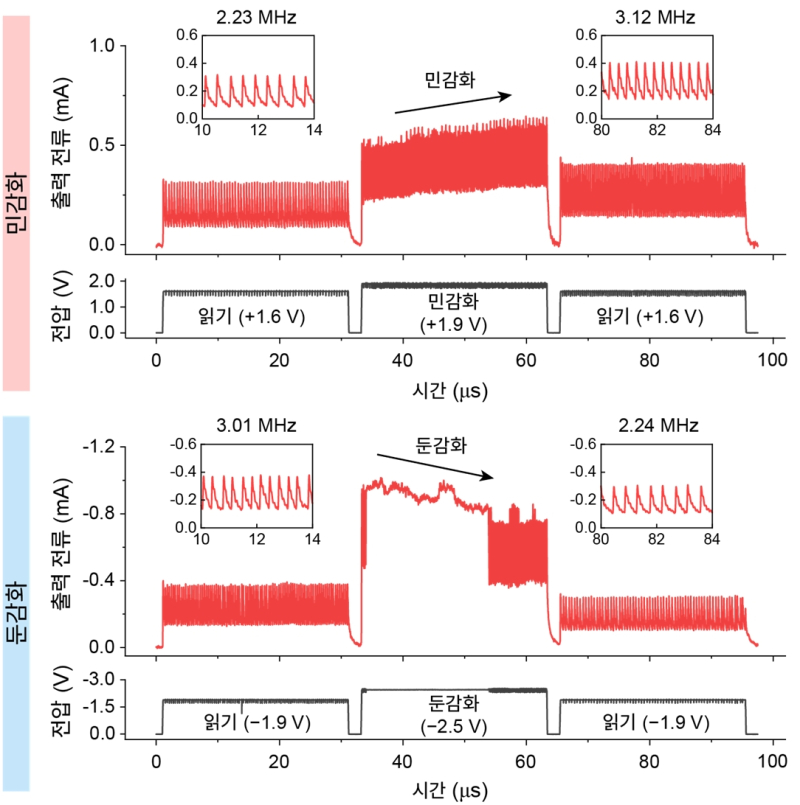

이 구조에서 모트 멤리스터는 뉴런처럼 스파이크 신호를 생성하고, VCM 멤리스터는 과거 활동 이력을 기억해 자신의 저항을 조절함으로써 스파이크의 주파수를 제어한다.

이를 통해 뉴런이 자극에 따라 반응이 민감해지거나 둔감해지는 현상을 구현했으며, 다단계의 정교한 주파수-전압 특성을 확보했다.

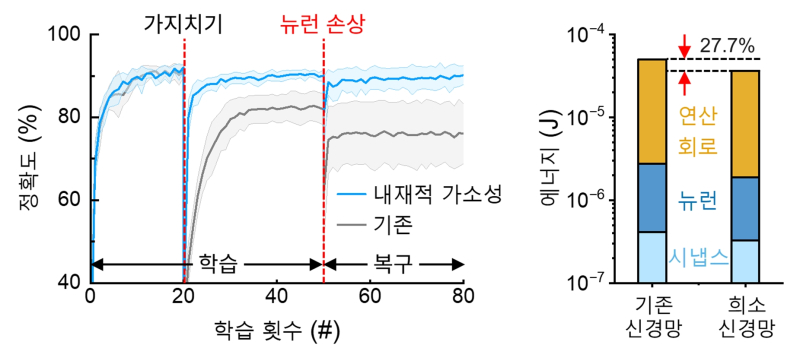

연구팀은 효과를 검증하기 위해 ‘희소 신경망’ 시뮬레이션을 수행한 결과 불필요한 연결을 97% 제거한 희소 신경망에서도 조밀한 신경망과 거의 동일한 91.4%의 인식 정확도를 달성했다.

동시에 에너지 소모는 27.7% 감소했다.

특히 신경망 뉴런의 30%를 의도적으로 손상시킨 후 추가 학습을 진행하자 내재적 가소성이 적용된 신경망은 손상 이전 수준인 90.2%까지 정확도를 회복, 네트워크가 스스로 재구성돼 성능을 회복하는 뛰어난 복원력도 입증했다.

김 교수는 “이번 연구는 뇌의 핵심 기능인 내재적 가소성을 단일 반도체 소자로 구현해 인공지능 하드웨어의 에너지 효율과 안정성을 한 차원 높인 성과”라며 “엣지 컴퓨팅, 자율주행 등 장시간 안정성이 요구되는 시스템의 핵심 소자로 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.

이어 “시냅스 중심의 기존 뉴로모픽 연구를 넘어 개별 기억과 적응 특성을 소자 수준에서 구현할 수 있음을 입증해 향후 인공지능 반도체 연구의 새로운 방향을 여는 계기가 될 것”이라고 설명했다.

한편, 이번 연구결과는 지난달 18일 국제학술지 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials, IF 26.8)’ 온라인에 게재됐다.

(논문명: Frequency Switching Neuristor for Realizing Intrinsic Plasticity and Enabling Robust Neuromorphic Computing, DOI: 10.1002/adma.202502255)