등록장애인의 55% 이상이 65세 이상 고령자인 것으로 나타났다. 이들의 건강 위험과 사회적 고립도 심화되고 있어 대책이 필요한 상황이다.

한국장애인개발원은 3일 이러한 내용이 담긴 ‘2025 장애통계연보’를 발간했다고 밝혔다. 이번 연보는 장애 인구, 건강 및 보건, 가족, 주거 등 장애인 복지 전반을 아우르는 13개 대분류 통계로 구성됐다.

보고서에 따르면 등록장애인은 지난해 말 기준 263만1356명으로 전체 인구(5121만7221명) 대비 5.1%를 차지했으며, 전년보다 1906명 줄었다. 다만 65세 이상 등록 장애인은 145만5782명으로 전체 등록 장애인의 55.3%에 달했다. 전체 인구의 고령화 수준(20%)보다 35.3%p 높은 수준이다.

지역별로 보면 경기가 58만7910명, 서울 38만6316명으로 많았다. 전체 인구 대비 장애인 비율은 전남 7.5%, 전북 7.4%, 경북 7.0% 순으로 높았다. 장애 유형은 지체 장애가 43.0%로 가장 많았으며 이어 청각장애(16.8%), 시각장애(9.4%), 뇌병변장애(8.9%), 지적장애(8.9%) 순이었다. 성별로는 남성(58.0%)이 여성(42.0%)보다 많았다.

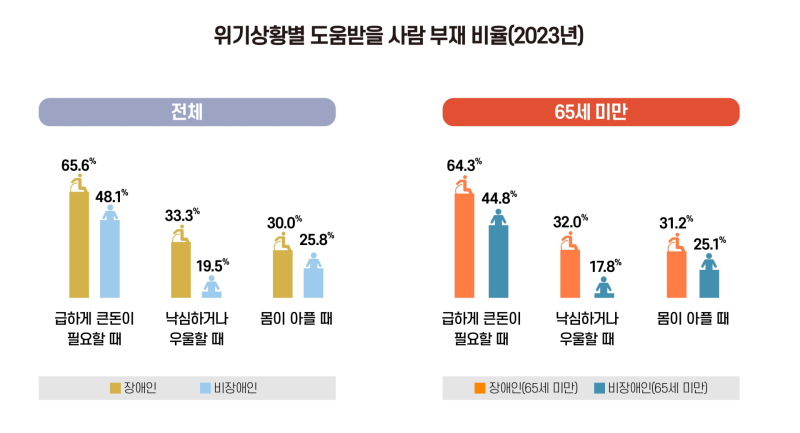

특히 도움을 청할 사람이 없는 등 장애인의 사회적 고립 정도가 비장애인보다 심각한 것으로 나타났다. ‘급히 큰돈이 필요할 때 도움 받을 사람이 없다’는 응답은 장애인 65.6%, 비장애인 48.1%로 집계됐다. 또한 장애인 3명 중 1명(33.3%)는 ‘낙심하거나 우울할 때 대화할 사람이 없다’고 답했고, 비장애인의 응답률은 19.5%에 그쳤다. ‘몸이 아파 집안일을 부탁할 사람이 없다’는 응답도 장애인 30.0%, 비장애인 25.8%로 나타나 장애인의 어려움이 상대적으로 두드러졌다.

65세 미만 연령대에서 장애인과 비장애인의 격차가 두드러졌다. 사회적 고립 비율 차이는 경제적 도움 부재 19.5%p, 대화 상대 부재 14.2%p, 집안일 도움 부재 6.1%p로 각각 고령 장애인이 고령 비장애인보다 더 높게 나타났다.

정신건강 부문에서는 장애인 5명 중 1명(19.8%)이 우울 증상을 경험했다. 장애 유형별로는 뇌전증장애(35.2%)가 가장 높았고, 이어 정신장애(34.5%), 뇌병변장애(26.8%), 언어장애(26.1%)가 뒤를 이었다. 여성(23.4%)이 남성(17.7%)보다 우울 증상을 더 많이 호소했다.

장애인 건강 관련 지표에도 빨간불이 켜졌다. 2023년 기준 대사증후군 위험 요인을 한 가지 이상 가진 비율이 82.4%에 달했으며 3~5개 요인을 동시에 가진 비율도 33.7%나 됐다. 주요 위험 요인은 높은 혈당(54.4%), 높은 혈압(49.9%), 복부 비만(35.7%) 순이었다. 성별 간 건강 격차도 존재했는데, 여성 장애인의 대사증후군 비율은 남성보다 6.8%p 높았다. 신체 활동 부족도 주요 건강위험 요인으로 지목됐다. 10명 중 7명(73.5%) 이상은 근력 운동을 전혀 하지 않았다. 고강도 신체활동 ‘없음’은 68.2%, 중강도 활동 ‘없음’은 40.8%로 조사됐다.

아울러 장애인 가구의 주거비 부담이 여전히 높고, 주거환경 개선이 필요한 것으로 나타났다. 2023년 기준 장애인 가구의 소득 대비 주택임대료 비율(RIR)은 28%로 비장애인 가구(16.7%)보다 11.3%p 높았다. RIR이 20%를 넘으면 주거비 부담이 과중하다고 평가한다. 최저주거기준에 미달하는 가구는 3.8%로 전체 가구(3.6%)보다 소폭 높았다. 장애인 가구가 필요로 하는 주거 지원으로는 장기 공공임대주택 공급(22.4%)이 가장 많았으며 이어 월세 보조금 지원(18.2%), 주택 개량·개보수 지원(17.8%)이 뒤따랐다.

이경혜 개발원 원장은 “건강위험 요인과 사회적 고립이 동시에 높게 나타나는 것은 장애인의 삶이 신체적·사회적 측면 모두에서 취약하다는 의미”라며 “신체활동 확대, 건강관리, 관계망 지원이 결합한 통합 정책이 필요하다”고 밝혔다.