“스스로 할 수 있는 게 많지 않다는 걸 세상에 나와 보니 알겠더라고요”

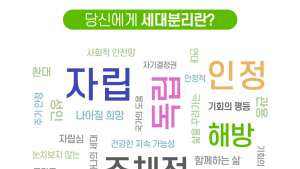

서울의 한 보육원에서 자란 A씨(23)는 홀로서기를 시작한 지 올해로 4년 차에 접어들었다. 가장 큰 고민은 ‘경제력’이다. 그러나 고충은 그것만이 아니다. ‘자립’의 조건은 생각보다 다양하기 때문이다.

“다른 친구들도 마찬가지 일 겁니다. 처음 나왔을 때 제일 막막한 게 반찬이었어요. 보육원에서는 항상 누군가 해주는 음식을 먹었으니까요. 밥은 그럭저럭 하겠는데 반찬은 정말 엄두가 안 났어요. (돈을) 아껴야 하는데 매번 사 먹을 수도 없는 노릇이고…. 라면만 질리도록 먹었죠”

현행법상 아동복지시설 아이들은 만 18세가 되면 퇴소를 해야 한다. 물론 대학에 진학하게 되면 퇴소 시일을 연장할 수 있다. 그러나 그것 또한 일시적인 기간 연장일 뿐 가혹한 홀로서기 준비는 이내 계속된다.

경제적·심리적 준비가 되지 않은 상태에서 매서운 사회에 발을 담그기란 여간 힘겨운 일이 아니다. 혹자는 말한다. 요즘에는 대다수 젊은이들도 시설 아이들 만큼이나 힘든 시간을 겪고 있다고 말이다. 그러나 간과한 게 하나 있다. 일반아동과 보호종결 아동은 ‘시작’부터 다르다는 점이다.

정부는 이런 아이들을 위해 ‘자립지원정착금’을 지원한다. 지방자치단체별로 100만원에서 최대 500만원 정도의 금액을 마련해 퇴소하는 아이들에게 주는 것이다. 요즘 같은 물가에 이 돈을 들고 고된 몸을 눕힐 집을, 아니 방을 구한다는 것은 현실적으로 어렵다. 지방에 있는 보육원의 사정은 더 열악하다. 300만원을 들고 보금자리를 마련해야 하는 아이들이 허다하다.

경제적 독립은 ‘자립지원정착금’과 ‘아동발달지원계좌’(CDA) 등으로 일부분 해결할 수 있다 해도 문제는 계속된다.

서울 강남구에 위치한 한 보육원 관계자는 “퇴소한 아이들이 중요한 결정을 해야 할 때 혹은 어려운 일이 생겼을 때 조언을 해 줄 사람이 없다는 걸 많이 힘들어한다”며 “사회적 관계망 취약이 이들을 더 외롭게 만든다”고 밝혔다.

이어 “보통 이런 문제가 생겼을 때 자신을 키워준 시설 선생님을 찾아오는 경우가 많다. 하지만 선생님이 자주 바뀌어 어렵게 뗀 발걸음을 돌리기도 한다”고 말했다.

현재 보육원에서 생활하고 있는 B양(19)은 퇴소를 앞둔 고등학교 3학년 학생이다.

B양은 “먼저 사회에 나간 선배들이 이런저런 조언을 해 주지만 막상 시설을 나갈 생각을 하면 설레는 동시에 막막하다”며 “중요한 결정을 혼자 내려본 적이 없다는 게 많이 두렵다”고 걱정했다.

‘편견’ 또한 이들의 장애물이다.

2년 전 보육원을 나온 C씨(21)는 본인을 상처가 많은 사람이라고 소개했다.

그는 “시설에 살았던 학창시절 기간보다 사회에 나와 더 많은 아픔을 겪었다”며 “보육원 출신이라는 이유로 편견의 눈초리를 받아야 했던 걸 생각하면 다 큰 성인 남자임에도 울컥 눈물이 난다”고 토로했다.

생활고가 심해 여러 개의 아르바이트를 여러 개를 하고 있다는 C씨는 “일을 구하려 면접을 볼 때 사람을 면전에 두고 ‘고아네?’ ‘엄마가 버린 거야, 아빠가 버린 거야?’ 같은 몰상식한 발언을 하는 사람들이 있었다”며 “역지사지의 마음으로 한 번만 생각하면 그런 얘기는 못 했을 것”이라고 전했다.

단체생활에 익숙했던 아이들이 처음 얻는 자유에 바쳐야할 대가는 이처럼 혹독하다.

서울 관악구 상록 보육원의 부청하 원장은 “사후지원보다 중요한 부분이 사전지원”이라며 “생활 밀착형 교육프로그램을 활성화해 아이들이 사회에 나가기 전 오랜 시간 차근차근 교육해야 한다. 이를 시설의 예산만으로 해결할 수는 없다. 정부 정책 지원이 필요하다”고 지적했다.

한국보건복지인력개발원 아동자립지원단 서숙경 과장은 “시설 아이들을 편견으로 보기보다는 동등한 사회적 관계로 인식해야 한다”며 “심리적으로 위축돼 있고 자신감이 떨어져 있는 아이들을 ‘안타깝다’는 시선으로 보는 것은 도움이 되지 않는다”고 설명했다.

이어 “아이들의 현재를 보기 이전에 이 친구들이 살아온 과정을 살펴봐야 한다. 그러면 아이들의 생각과 마음을 충분히 이해하게 될 것”이라며 “정부지원만큼이나 지속적인 사회적 관심이 절실하게 필요하다”고 피력했다.

민수미 기자 min@kmib.co.kr