“이곳에서 1초에 21병, 분당 1270병이 만들어져요. 국내 먹는샘물 시장에서 27년째 점유율이 가장 높은 건 제주도 한라산 단일수원지에서 생산된 청정 원수와 철저한 수질·품질 관리 시스템 덕분입니다.”

제주공항에서 차를 타고 약 50분 정도 거리. 한라산 인근에 있는 제주시 조천읍 제주삼다수 공장에 방문하자 대규모 탱크가 취재진을 맞았다. ‘제주삼다수’가 쓰인 원수저장탱크는 200톤 2개·100톤 3개로 구성됐다. 제주도 지하 420m에서 끌어올린 원수가 이곳에 담긴다는 설명이다.

취재진이 지난 14일 방문한 제주삼다수 공장의 500ml 전용 생산 라인인 L5 스마트팩토리는 취수부터 포장, 출고까지 전 과정이 자동화 시스템으로 운영되고 있었다. 한라산 국립공원 내 해발 1450m 지역에서 취수된 원수는 여과 작업을 거쳐 원수저장탱크에 모였다. 원수저장탱크에 모인 지하수는 3단계의 필터를 거쳐 50톤·35톤 규모의 제품수저장탱크로 옮겨졌다. 제주삼다수는 미세먼지와 미생물을 제거하는 단순 여과 및 자외선 살균 과정부터 병입, 출고까지 자동화된 설비가 이물질 혼입을 차단해 깨끗한 상태의 제품으로 만들어졌다. 취수부터 포장, 출고까지 전 과정이 자동화된 시스템으로 운영되고 있다는 것이다.

제주삼다수는 한라산 단일수원지에서 만들어진 화산암반수다. 이 암반수는 빗물이 한라산에 스며들어 생성된다. 오염 요소가 거의 없는 깨끗한 환경에서 현무암층과 화산송이층이라는 천연 필터를 18년 이상 통과하면서 불순물은 걸러지고 칼슘, 마그네슘, 실리카, 바나듐 등 천연 미네랄 성분은 풍부하게 머금어 청정 원수로 탄생한다. 물 맛은 일반적으로 수원지, 미네랄 함량, 생산 방식 등에 따라 각기 다른 특성과 맛을 지닌다. 제주삼다수의 맛이 더해지는 것은 이 같은 수원지의 역할이 크다는 설명이다.

제주삼다수를 생산하는 제주특별자치도개발공사(제주개발공사) 관계자는 “삼다수의 물은 30년에 걸쳐 이 같은 천연 필터를 통과한 물”이라며 “풍부한 미네랄을 포함한 자연 샘물이 소비자에게 돌아가는 것”이라고 말했다.

제주개발공사가 현재 뽑아올릴 수 있는 지하수는 월 13만8000톤이다. 연간 165만6000톤으로, 전체 지하수 총량의 0.09% 수준이다. 다만 현재 사용하는 지하수는 연간 약 100만톤이다. 제주개발공사는 생산능력을 올리기 위해 ‘L6 친환경 스마트팩토리’를 준비하고 있다. 오는 2027년 공장이 완공되면 기존대비 생산 역량이 확대돼 연간 145만톤까지 생산량을 확보할 수 있을 것으로 예상된다. 특히 친환경 제품 생산라인인 L6는 무라벨 제품과 재생페트 등을 만들 수 있는 역량이 더해져 글로벌 시장에서도 영향력을 갖출 것으로 전망된다.

시설뿐만 아니라 취수원도 확대하고 있다. 지난해 9월 만들어진 ‘제3취수원’을 통해 제품화를 시작하면 기존 1, 2 취수원에 더해 생산량 145만톤을 확실하게 맞출 수 있을 것으로 보인다. 다만 아직까지 제3취수원의 물은 실제 제품화에 사용되지 않는다는 설명이다. 제주삼다수 유통기한인 ‘2년’의 품질 평가를 거친 후 제품으로 활용한다는 것이다. 품질 평가가 끝난 후 유통 인허가 과정을 거치면 2027년쯤 유통이 될 것으로 보고 있다.

제주개발공사 관계자는 “제3취수원에서 채수한 물은 화학검사, 미생물 검사 등 20여개 항목과 극한 상황을 모두 테스트하고 있다”며 “취수 허가량에 맞춰 계획을 잡고 취수하며, 2년동안 관리한 후 시중에 나갈 예정이다. 최소 2026년 9~10월까지는 검사할 것”이라고 말했다.

이 같은 생산량 증대를 통해 국내 수요에 대응하며 해외 수출 비중도 늘릴 수 있을 것으로 비쳐진다.

현재 해외에 수출되는 제주삼다수는 동남아시아 국가의 한인마트 중심으로 판매되고 있다. 교민들과 한인 관광객 위주로 시장을 형성하고 있다는 설명이다. 제주개발공사 관계자는 “현지 생수 시장은 각 나라별 고유 브랜드가 있어 새로 자리 잡기가 굉장히 힘든 구조”라며 “해당 생수에 익숙한 소비자를 대상으로 시장 점유율을 넓혀갈 계획”이라고 설명했다.

그러면서 “현재 연 생산량의 1%인 1만톤을 동남아, 중국 등 21개국에 수출하고 있다”며 “이 중 동남아 시장이 절반을 차지하고 있으며 베트남, 싱가포르, 필리핀 등 주요 시장을 중심으로 유통망 확대와 마케팅 강화에 나서고 있다”고 설명했다. 이어 “생산시설과 취수원을 제품화에 사용할 수 있을 것으로 전망되는 2027년에는 수출 물량을 최대 10~15만톤까지 확대할 계획”이라고 강조했다.

◇“물도 맛있게 마실 수 있어”…‘워터소믈리에’ 자격 갖춘 제주개발공사 연구원들

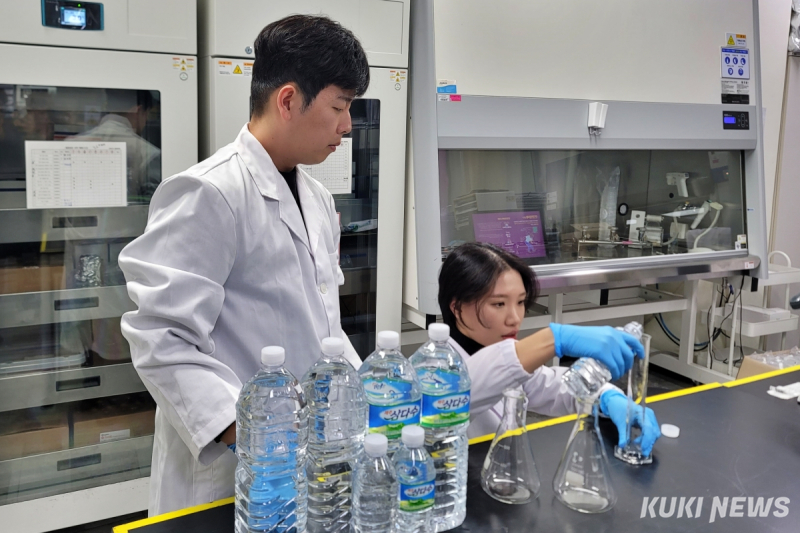

‘물 전문 기업’으로서 물의 품질이나 맛, 활용도 향상을 위한 노력도 함께 하고 있다. 이 가운데 제주개발공사 품질보증팀 소속 윤현석·김남현 대리에 따르면 품질관리 단계에서는 제품의 관능 검사(맛, 향, 질감 등)를 1회 3시간 주기로 수행하고, 공정순회검사업무를 하면서도 수시로 관련 검사를 실시하며 소비자에게 투명하게 검사 결과를 제공한다.

특히 이들은 물의 미세한 차이를 구별하는 감각을 키우는 민간 자격인 ‘워터 소믈리에’ 자격을 취득하는 등 제주삼다수의 품질을 유지하는 데 중요한 역할을 하고 있다는 설명이다. 워터소믈리에 Lv.3 자격 소지자인 김 대리는 “물맛은 물에 녹아 있는 미네랄 성분과 함량에 의해 결정된다”며 “대표적으로 칼슘과 마그네슘 농도로 정의되는 경도가 물맛에 영향을 미친다. 경도가 높을수록 맛이 강하고 무거우며(경수), 낮을수록 부드럽고 깔끔하다(연수)”고 강조했다. 그러면서 “일반 소비자가 두드러지게 물맛을 구분할 수 있는 지점은 수소 이온 농도(pH)에 따라 달라진다”며 “pH 농도가 높은 알칼리성은 쓴맛이 느껴지며 미끈거리는 특징이 있고, 약알칼리성은 단맛을, 반대로 산성은 신맛이 느껴진다”고 말했다.

우리 물의 해외 진출 가능성에 대해서 같은 자격을 갖춘 윤 대리는 “국가별 수원지 환경과 식습관 차이가 물맛 선호도에 영향을 미치는 주요 요인”이라며 “유럽 지역은 칼슘과 마그네슘 함량이 높은 ‘경수’가 일반적이며, 한국은 지질 구조상 ‘연수’의 비율이 높은 특징이 있다”고 말했다. 그러면서 “해외 시장 진출에서는 현지 유통망 확보와 마케팅 전략이 핵심”이라며 “최근 정부에서 검토 중인 ‘먹는샘물 품질인증제’도 해외 시장 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상한다. 국내에 글로벌 품질 기준과 연계된 인증 제도가 마련되면, 제주삼다수를 포함한 국내 생수 브랜드의 신뢰도가 높아져 해외 시장 진출에도 유리한 환경이 조성될 것으로 기대하고 있다”고 강조했다.