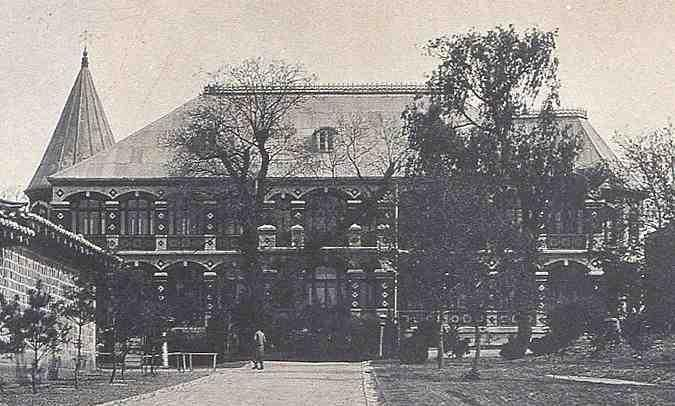

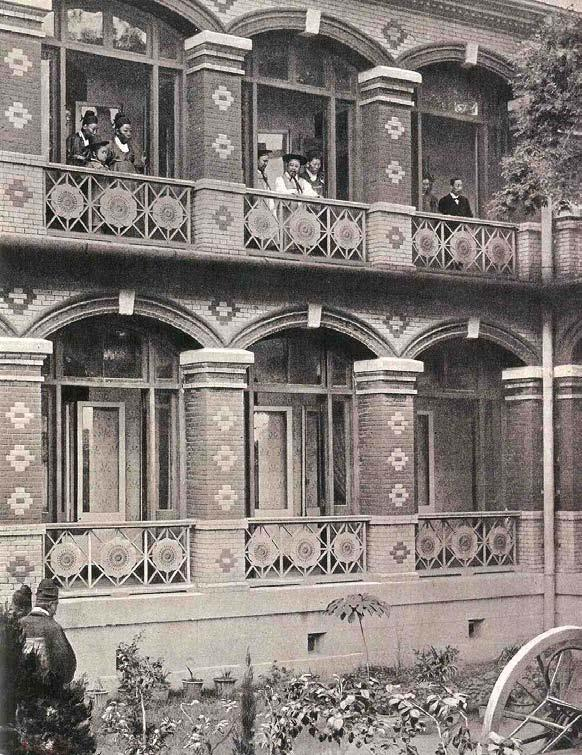

100년 전 사진이 완성됐다. 석조전 뒤로 모습을 드러낸 돈덕전(惇德殿)은 화려했다. 유럽의 건축 양식으로 쌓아올린 2층 건물과 테라스만 본다면 유럽에 있다고 착각할만하다. 대한제국의 상징 오얏꽃 문양이 궁궐 내 서양식 전각이라는 것을 상기시켜 준다. 대한제국은 돈덕전을 통해 서구 열강과 동등한 제국으로서 위상을 드러내고자 했다. 고종은 흔들리는 나라의 기틀을 외교를 통해 지켜내길 원했다. 돈덕전은 고종의 꿈을 담은 공간이었다.

100년 전 조각을 맞추기 위해선 돈덕전의 역사를 먼저 알아야 한다. 을미사변(일본의 명성황후 시해 사건)이듬해인 1896년 2월, 신변 위협을 느낀 고종은 러시아 공사관으로 거처를 옮겼다(아관파천). 1년 후 고종이 정무를 재개한 곳은 바로 덕수궁이었다. 그는 1897년 이곳에서 국호를 대한제국(大韓帝國)으로 바꾸고 황제 자리에 올랐다. 대한제국 선포는 국제사회에 근대국가이자 자주독립국으로 인정받고 국제질서에 편입하기 위한 방법이었다. 특히 고종은 양관(洋館, 서양식 전각)의 신축을 통해 서구 열강과 대등한 지위를 회득하고자 했는데, 돈덕전 역시 이런 의도가 투영된 건축물이었다.

돈덕전은 대한제국의 외교공간으로 기획된 서양식 연회장이다. 황제국 주요 행사 연회가 이루어지는 핵심 장소로 황제가 외국 사신을 접견하기도 했고, 국빈급 외국인 방문 시 숙소로 활용되기도 했다. 고종은 1902년, 즉위 40주년 칭경예식(稱慶, 경사를 치른다)에 맞춰 돈덕전에 각국의 특사를 초대할 계획이었다. 그는 돈덕전에서 서구 열강을 초대해 연회를 베풀고 중립국으로 승인받아 격변하는 국제정세 속에서 주권을 지키려고 했다.

1902년 가을에 예정된(10월18일) 칭경예식은 같은해 7월, 의주에서 발생한 콜레라로 행사를 1903년 봄으로 연기했다. 고종실록 42권 고종 39년(1902년 9월20일) 기록에 따르면, “요즘 몹쓸 병 기운이 크게 퍼지는데, 이런 때에 각국 사신들이 먼 길을 오는 것도 심히 불안한 노릇이며…경축 의식을 내년에 가서 택일하여 거행하도록 분부하라”고 고종은 말했다.

통상적으로 행사가 다음해로 연기되면 무산되는 것이 관행이었으나, 칭경예식은 그렇지 않았다. 칭경예식은 1903년 4월 30일로 정해졌다. 그러나 예식 준비가 한창이던 4월10일, 영친왕(대한제국 마지막 황태자)가 천연두를 앓게 됐다. 고종은 또 다시 일정을 미뤄야했다. 하지만 1903년 7월, 용암포 사건(러시아의 강제 점령)으로 한반도 내 러시아와 일본 사이 긴장이 고조되기 시작했다. 결국 1904년 러일전쟁의 발발로 고종의 열망을 담은 기념식은 거행되지 못했다.

고종 서거 전까지 돈덕전은 황실의 행사와 연회를 위한 공간으로 쓰였다. 1919년 고종 서거 이후 돈덕전은 퇴락의 길을 걷기 시작했다. 돈덕전의 정확한 훼철 시기를 알 순 없지만, 문헌과 항공사진을 통해 덕수궁 공원화 이전인 1921년~1926년 사이로 추정할 수 있다. 일제는 훼철한 돈덕전 자리에 어린이들이 놀 수 있는 아동유원지를 조성했다. 그렇게 돈덕전은 자취를 감췄다.

돈덕전 현판 제막식이 열린 다음날인 23일, 건물보다 더 큰 나무 한 그루에 눈길이 갔다. 한눈에 봐도 이곳의 터줏대감으로 보였다. 이 나무는 1910년 사진 속 회화나무와 같은 나무로 1670년 식재된 것으로 추정하고 있다. 350년 동안 이곳을 지킨 나무의 뿌리는 100년 전 사라진 돈덕전의 공간을 파고들어갔다. 복원결정 후 회화나무를 유지하며 돈덕전을 세울 방법을 찾아야 했다. 결국 문화재청은 건물은 정확한 위치에 세워야 했기 때문에 나무를 3m 정도 이동하기로 결정했다.

돈덕전은 복원이 아니라 재건한 것이다. 고증 자료가 절대적으로 부족한데 남아있는 건물도 없다. 외관을 찍은 사진은 그래도 몇 장 남아있지만, 내부는 침실 사진 단 한 장만 남았다. 우선 사료 사진을 통해 돈덕전에 두 가지 색상의 벽돌이 혼용되었음을 알 수 있었다. 색상이 표현된 자료는 없었지만 다행히도 돈덕전 시굴 현장에서 붉은색의 적벽돌과 회색의 전벽돌이 발굴됐다.

문화재청은 돈덕전과 비슷한 시기 정동 일대에 들어선 중명전과 구 영국공사관에서도 두 벽돌이 사용되었기에 돈덕전도 이와 동일한 색상의 벽돌이 사용됐을거라 판단했다. 외벽색은 해결했지만 아직 테라스가 남았다. 이번에도 문화재청은 덕수궁 안에서 유사시기(1902년~1903년 추정)에 지어진 건축물 색을 가져오기로 했다. 고종이 다과를 들고 휴식을 취하던 공간인 정관헌(1900년)에서 색을 따왔다.

돈덕(惇德)이라는 단어는 중국 고대 정치문서인 서경(書經)에서 가져왔다. “멀리 있는 자를 회유하고 가까이 있는 자를 길들이며 덕이 있는 자를 후대하고 어진 자를 믿으며 간사한 자를 막으면, 만이(蠻夷, 오랑캐)도 거느리고 와서 복종할 것이다.”라는 대목이다. 여기에서 덕이 있는 자는, 대한제국이 교류할 각국의 사신들이며 이들을 후대할 장소가 바로 돈덕전이었다.

현판을 지나 문을 열었다. 외관과 달리 아직 내부 공간은 정비가 끝나지 않았다. 시선을 바닥으로 옮기니 외관 벽돌과 같은 색의 타일이 눈에 띈다. 돈덕전 입구에 놓인 이 별문양 타일은 시굴 현장에서 발굴된 타일을 똑같이 재현했다. 돈덕전의 바닥타일은 덕수궁 정관헌과 중명전 바닥에 쓰인 타일 중 별문양과 그 형태가 동일하다. 비슷한 시기 덕수궁 양관에 보편적으로 사용되었던 마감재였다는 사실을 확인할 수 있다.

돈덕전 재건은 훼철됐던 건축물을 다시 제자리에 돌려놨다는 의미를 뛰어넘는다. 박상규 학예연구사는 “돈덕전 재건은 대한제국 황실 의례 공간이었던 선원전(璿源殿) 터와 연결에도 의미가 있다”며 “역사공간으로서 덕수궁이라는 공간 완성도를 높일 수 있다.”고 말했다.

돈덕전은 급변하는 동아시아 정세 속에서 제국으로써 흔들리지 않겠다는 고종의 열망을 담은 공간이다. 비록 1904년 대한제국 중립화라는 첫 번째 임무는 실패했으나, 오는 9월 돈덕전은 고종의 못다 이룬 꿈을 안고 우리 곁으로 돌아올 예정이다.

유민지 기자 mj@kukinews.com