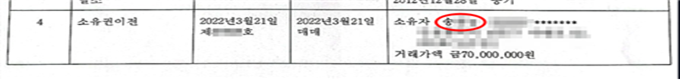

맹추위가 이어지던 지난해 12월 어느 날, 누군가 A씨(24·여)가 사는 인천 미추홀구 오피스텔 현관문을 다급하게 두드렸다. 큰 소리로 A씨를 부르던 사람은 본인을 전세 사기 피해자라고 소개했다. 불안한 마음에 등기부등본을 확인한 A씨. 계약할 당시 확인한 집 주인 이름은 없었다. 임대인이 A씨에게 별다른 고지 없이 집을 판 것이다. 오피스텔을 넘겨받은 사람은 송모(27·여)씨. 뉴스에선 그를 ‘빌라왕 송씨’라고 불렀다.

송씨는 인천 지역 빌라와 오피스텔 수십 채를 가진 채 숨진 20대 청년 임대사업자다. 송씨는 본인 돈이 아닌 임차인의 전세보증금을 이용해 주택을 매수하는 ‘무자본 갭투자’ 수법을 사용했다. 그는 남의 보증금으로 수십 채의 건물을 사놓은 상태에서, 지난해 12월12일 돌연 사망했다.

지난해 2월, 스물세 살이던 A씨는 16㎡(4.8평) 크기 오피스텔에 입주했다. 직업전문학교를 졸업하고 바로 직장에 들어가 일을 시작한 그가 처음 마련한 전셋집이었다. 중소기업청년대출을 통해 보증금 6700만원 전액을 빌렸다.

A씨를 가장 괴롭게 만드는 건 단연 돈이었다. 어느 기관에서도 문제를 해결할 답을 주지 않았다. 불미스러운 일을 방지하려고 들은 보증보험조차 마찬가지였다. “주택도시보증공사에 가도 뚜렷한 방법이 없으니, 혼자 붕 떠 있는 느낌이에요. 이런 일이 벌어질 것이라고 예상이라도 했으면 대출도 받지 않았을 거예요. 누군가 ‘사기당한 대출 금액 90%를 변제해주겠으니 10%만 갚으라’고 해도 저는 못 해요. 10%는커녕 1%도 힘들어요. 이러니까 청년대출을 받고 보증보험에 가입했던 건데….” 그는 끝내 말을 잇지 못했다.

전세 계약이 만료되는 올해, B씨는 직장 근처로 집을 구해 독립할 계획이었다. 그러나 송씨가 사망하면서 모든 계획이 틀어졌다. ‘새집으로 전입신고를 하면 주택도시보증공사에서 보상을 해주지 않는다’는 말을 들었기 때문이다. B씨는 본인의 이름으로 전세계약을 한 걸 후한다고 했다.

주변 사람들은 B씨의 사정을 모른다. 피해 사실을 누구에게도 알리지 않았다. 돈 사기를 당했고, 하필 금융업에 종사하고 있다. ‘네가 그런 일을 당했는데, 돈 관리할 자격이 되느냐’는 지적이 들릴까 두려웠다. 직장 내 평판도 걱정이다. 사람들의 시선이 신경 쓰여 B씨는 한탄도 마음 놓고 하지 못했다.

“이 나이에 벌써 빚더미에 앉게 생겼어요. 주택도시보증공사에 보증보험 가입할 때는 보증금 못 받을 걱정 없다고 했는데, 이제 와서 말이 바뀌니 막막해요. 대책 마련은 언제 된다는 건가요. 앞으로는 월세로만 살아야 할 것 같아요. 이런 상황을 겪으니 대출도 전세 계약도 너무 무서워요.” B씨가 울먹였다.